Un lungo anniversario per William Shakespeare

Piccolo viaggio tra teatro, cinema e televisione (Parte seconda). di Gianni Olla

1. Olivier versus Welles: duello di interpreti e di autori.

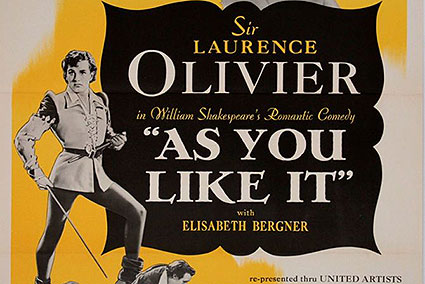

A partire dal secondo dopoguerra, mettere in scena (ed in immagini filmiche o televisive) Shakespeare diventa una questione di sguardi e di interpretazioni d’autore. I due primi “mostri sacri” che, indirettamente, si confrontano sul piano interpretativo, sono Laurence Olivier e Orson Welles.

Il primo film di Olivier è del 1944: l’attore inglese è, in quegli anni, assieme a John Gielgud, il più grande interprete shakespiriano sulle scene londinesi; ma è anche un divo hollywoodiano che ha interpretato autentici “block-buster” come “La voce nella tempesta” di Wyler e “Rebecca” di Hitchcock. La sua decisione di portare sullo schermo un testo lungo e difficile come “Enrico V” – che, oltretutto fa parte di un ciclo che comprende anche le avventure “picaresche” di Falstaff – si deve ad un impeto patriottico. L’opera, infatti, è incentrata su un episodio centrale della Guerra dei Cent’anni (1337-1453) che oppose l’Inghilterra e la Francia: la conquista inglese dei territori d’oltre Manica, avvenuta nel 1415 e segnata dalla celebre battaglia di Agincourt, in cui gli arcieri inglesi distrussero l’esercito nemico.

La Francia del 1944 è ovviamente un paese amico, ma è occupato dai tedeschi e il discorso del re, in procinto di imbarcarsi con le sue truppe per il suolo francese, rispecchia, in qualche modo, l’esaltazione per un altro sbarco, quello sulle spiagge della Normandia del giugno 1944.

La Francia del 1944 è ovviamente un paese amico, ma è occupato dai tedeschi e il discorso del re, in procinto di imbarcarsi con le sue truppe per il suolo francese, rispecchia, in qualche modo, l’esaltazione per un altro sbarco, quello sulle spiagge della Normandia del giugno 1944.

Ma il film è anche – e soprattutto – una sorta di ponte tra il potere della parola e dell’immaginazione, e quello concreto della visività cinematografica. Non a caso la pellicola si apre con una veduta del Globe Theatre, ricostruito con tanto di comparse che attendono l’inizio dello spettacolo. L’attore/narratore invita gli spettatori ad immaginare ciò che non è possibile rappresentare ma soltanto evocare attraverso le parole che descrivono i fatti, e, progressivamente, il film, da un lato ricostruisce il modo di vivere dell’aristocrazia dell’epoca, con tanto di richiami alla storia dell’arte, dall’altro “esce” letteralmente dal cerchio del Globe Theatre per “atterrare” nelle pianure francesi e dar vita ad una delle scene di battaglia più belle della storia del cinema.

Saltando il suo secondo e più celebre film, “Amleto” (1948), di cui si parlerà più avanti, nel 1955 Olivier conclude il suo progetto shakespiriano, portando sullo schermo “Riccardo III”, e interpretandolo con una finezza ed una ironia che ben si legano all’esibita malvagità del personaggio. Va anche notato che, fedele al testo in cui Riccardo presenta se stesso e annuncia in continuazione, ammiccando al pubblico, le gesta terribili che sta per commettere, il film è già un tassello importante di quella “vague” cinematografica che smonta la narrazione tradizionale, facendo del discorso “in prima persona” quasi una sintesi del cinema d’autore.

Saltando il suo secondo e più celebre film, “Amleto” (1948), di cui si parlerà più avanti, nel 1955 Olivier conclude il suo progetto shakespiriano, portando sullo schermo “Riccardo III”, e interpretandolo con una finezza ed una ironia che ben si legano all’esibita malvagità del personaggio. Va anche notato che, fedele al testo in cui Riccardo presenta se stesso e annuncia in continuazione, ammiccando al pubblico, le gesta terribili che sta per commettere, il film è già un tassello importante di quella “vague” cinematografica che smonta la narrazione tradizionale, facendo del discorso “in prima persona” quasi una sintesi del cinema d’autore.

Anche Welles fu attore e regista shakespiriano e le tracce di questa passione, o di questa formazione culturale, si trovano in ogni film da lui diretto, e spesso anche nelle interpretazioni, segnate dalla sua massiccia figura di “re tragico”, ad esempio “L’infernale Quinlan”, “Il terzo uomo”, o “Storia immortale”.

Ma se il cinema shakespiriano di Olivier ha rappresentato la contraddittoria fuoriuscita dalla tradizione accademica, Welles è stato un ribelle totale, ovvero un artista d’avanguardia, fin dalla sua adolescenza, passata a girare l’Irlanda come giovane attore in cerca di ingaggi “formativi”. Fu lì che conobbe Micheál MacLiammóir, lo straordinario Iago dell’“Otello”, girato tra Italia e Marocco nel 1951 e vincitore a Cannes.

Ma se il cinema shakespiriano di Olivier ha rappresentato la contraddittoria fuoriuscita dalla tradizione accademica, Welles è stato un ribelle totale, ovvero un artista d’avanguardia, fin dalla sua adolescenza, passata a girare l’Irlanda come giovane attore in cerca di ingaggi “formativi”. Fu lì che conobbe Micheál MacLiammóir, lo straordinario Iago dell’“Otello”, girato tra Italia e Marocco nel 1951 e vincitore a Cannes.

I suoi primi Shakespeare teatrali furono allestiti nel clima della rinascita teatrale roosveltiana, finanziata, a scopo educativo, da un fondo statale. Nel 1938 il Federal Theatre di New York produsse, con la direzione di Welles, un “Macbeth” interpretato da una compagnia di attori di colore e con un’ambientazione caraibica dove le streghe erano dei sacerdoti “voodoo”, contornati da una decina di suonatori di tamburo.

Questa versione – sia pure a pezzi, si può vedere e ascoltare su You Tube – ebbe uno straordinario successo e gli consentì di riproporsi come Marco Antonio in “Giulio Cesare” (il ruolo sarà poi un cavallo di battaglia di un altro giovane attore, Marlon Brando, che lo interpreterà nel 1953 con la regia di Mankiewicz), e quindi di produrre, senza alcun successo, il suo spettacolo più ambizioso, “Five Kings”, che racchiudeva una simbologia ed una allegoria del potere – e dei suoi contenuti tragici – attraverso le figure di diversi re shakespiriani: Riccardo II, Enrico IV, Enrico V, Enrico VI, Riccardo III.

Questa versione – sia pure a pezzi, si può vedere e ascoltare su You Tube – ebbe uno straordinario successo e gli consentì di riproporsi come Marco Antonio in “Giulio Cesare” (il ruolo sarà poi un cavallo di battaglia di un altro giovane attore, Marlon Brando, che lo interpreterà nel 1953 con la regia di Mankiewicz), e quindi di produrre, senza alcun successo, il suo spettacolo più ambizioso, “Five Kings”, che racchiudeva una simbologia ed una allegoria del potere – e dei suoi contenuti tragici – attraverso le figure di diversi re shakespiriani: Riccardo II, Enrico IV, Enrico V, Enrico VI, Riccardo III.

Infine “Re Lear“ venne adattato dal regista e attore per la televisione pubblica statunitense nel 1953: qualche frammento si può vedere ancora su You Tube.

Ed ora i film: il primo lavoro di Welles è un “Macbeth” del 1948, lo stesso anno dell’ “Amleto” di Olivier.

Seguiranno un Otello (1951) e, infine, “Falstaff” (1965), ispirato a ben tre lavori del Bardo: “Enrico IV”, “Enrico V”, “Le allegre comari di Windsor”. È anche curioso raffrontare questa trilogia con l’approccio verdiano a Shakespeare. Il maestro italiano aveva infatti portato in scena proprio questi tre lavori e Welles – nel suo bellissimo backstage della lavorazione di “Otello”, “Filming Otello”, girato nel 1978 – ricorda che quando il produttore italiano della Scalera Film gli propose un “Otello” filmico, pensò immediatamente all’opera lirica verdiana, e, seguendo le tracce del suo precedente “Macbeth”, in cui non è difficile immaginare che i protagonisti cantino appunto le arie verdiane, incaricò il grande Alexander Trauner di preparare un apparato scenografico in cui fosse presente l’aura teatrale.

Seguiranno un Otello (1951) e, infine, “Falstaff” (1965), ispirato a ben tre lavori del Bardo: “Enrico IV”, “Enrico V”, “Le allegre comari di Windsor”. È anche curioso raffrontare questa trilogia con l’approccio verdiano a Shakespeare. Il maestro italiano aveva infatti portato in scena proprio questi tre lavori e Welles – nel suo bellissimo backstage della lavorazione di “Otello”, “Filming Otello”, girato nel 1978 – ricorda che quando il produttore italiano della Scalera Film gli propose un “Otello” filmico, pensò immediatamente all’opera lirica verdiana, e, seguendo le tracce del suo precedente “Macbeth”, in cui non è difficile immaginare che i protagonisti cantino appunto le arie verdiane, incaricò il grande Alexander Trauner di preparare un apparato scenografico in cui fosse presente l’aura teatrale.

Ma le cose andarono diversamente: la produzione fallì e Welles abbandonò i teatri di posa e girò per suo conto – e con attori che fuggivano dal set per guadagnarsi il pane in altri film – a “spizzichi e bocconi”, inventando delle magistrali sequenze in un mercato del pesce marocchino trasformato in sauna, in maniera tale che gli attori si potessero esibire senza costumi; e soprattutto unificando, attraverso il montaggio, frammenti scenici ripresi in diverse parti del Mediterraneo: «un’inquadratura con lo sfondo veneziano – dice di nuovo Welles – viene montata in controcampo con un primo piano girato l’anno successivo in Marocco». Il metodo eisensteiniano dell’inquadratura come cellula di un organismo, si fonde però con un esplicito espressionismo scenico che richiama “la caduta degli dei” wagneriani, con il prologo e l’epilogo che visualizzano il funerale di Otello, un Dio ingenuo ed effimero, vittima di un’insondabile malvagità umana.

Ma le cose andarono diversamente: la produzione fallì e Welles abbandonò i teatri di posa e girò per suo conto – e con attori che fuggivano dal set per guadagnarsi il pane in altri film – a “spizzichi e bocconi”, inventando delle magistrali sequenze in un mercato del pesce marocchino trasformato in sauna, in maniera tale che gli attori si potessero esibire senza costumi; e soprattutto unificando, attraverso il montaggio, frammenti scenici ripresi in diverse parti del Mediterraneo: «un’inquadratura con lo sfondo veneziano – dice di nuovo Welles – viene montata in controcampo con un primo piano girato l’anno successivo in Marocco». Il metodo eisensteiniano dell’inquadratura come cellula di un organismo, si fonde però con un esplicito espressionismo scenico che richiama “la caduta degli dei” wagneriani, con il prologo e l’epilogo che visualizzano il funerale di Otello, un Dio ingenuo ed effimero, vittima di un’insondabile malvagità umana.

Insomma, nel film si legge in trasparenza il passaggio di Welles dalla mitologia del grande attore che non può che interpretare ruoli di re, all’autore/interprete che riflette, quasi facendo dell’autobiografia, sul dolore degli sconfitti e dei perdenti e non sa darsi una ragione – al contrario di ciò che pensava Riccardo III a proposito dell’essere umano meno pietoso della belva – della cattiveria di Iago.

L’ultimo Welles, in ossa e carne, ormai più che pingue, confermerà questa “voluttà” del fallimento, interpretando e dirigendo un magnifico “Falstaff”, (derivato in parte dal vecchio copione di “Five Kings”) buffone e compagno di avventure dell’erede al trono (poi Enrico V), che non esiterà a scacciarlo dalla sua corte per dimenticare il suo passato di “principe dissoluto”.

L’ultimo Welles, in ossa e carne, ormai più che pingue, confermerà questa “voluttà” del fallimento, interpretando e dirigendo un magnifico “Falstaff”, (derivato in parte dal vecchio copione di “Five Kings”) buffone e compagno di avventure dell’erede al trono (poi Enrico V), che non esiterà a scacciarlo dalla sua corte per dimenticare il suo passato di “principe dissoluto”.

Un personaggio tristissimo, “avvolto” in atteggiamenti spavaldi, che certifica una deriva testamentaria dello stesso Welles, alle prese con progetti impossibili (ad esempio il “Don Chisciotte”) o mai finiti. E, anche qui, non a caso, la sequenza più emblematica è l’arrivo di John Falstaff in una locanda che sembra il Globe Theatre, con i clienti spettatori che si affacciano alle balconate per vedere il gentiluomo/buffone.

Ed ora passiamo al confronto diretto tra i due “mostri sacri” di cui abbiamo sintetizzato i lavori. Nel 1948, quattro anni dopo avere prodotto, diretto e interpretato “Enrico V”, Oliver portò sullo schermo quello che, anche oggi, è considerato, a torto o ragione, il più alto esempio di trasposizione filmica shakespiriana, premiato anche con l’Oscar.

Per tanto tempo, la sola idea di avere qualche dubbio sul film suonò come una bestemmia. Solo gli esponenti della “nouvelle vague”, Truffaut in testa, non lo amarono; in parte per la sua appartenenza al “cinema dei padri”, ma anche perché la presentazione alla Mostra internazionale del cinema di Venezia (dove ebbe il maggiore riconoscimento e il premio a Jean Simmons, interprete di Ofelia), provocò il ritiro del poveristico “Macbeth" di Orson Welles, allora considerato, in Francia, come il profeta della modernità del cinema.

Per tanto tempo, la sola idea di avere qualche dubbio sul film suonò come una bestemmia. Solo gli esponenti della “nouvelle vague”, Truffaut in testa, non lo amarono; in parte per la sua appartenenza al “cinema dei padri”, ma anche perché la presentazione alla Mostra internazionale del cinema di Venezia (dove ebbe il maggiore riconoscimento e il premio a Jean Simmons, interprete di Ofelia), provocò il ritiro del poveristico “Macbeth" di Orson Welles, allora considerato, in Francia, come il profeta della modernità del cinema.

È però emblematico che il confronto tra le due pellicole avvenne all’insegna di una controversia tuttora in auge: l’esistenza e i confini del cosiddetto specifico filmico. Il “Macbeth” di Welles difatti è un film coscientemente impostato su una scena para teatrale. Sembra addirittura che la cartapesta si possa toccare, e la ragione sta nella derivazione dal film dal celebre spettacolo teatrale d’avanguardia (il “Macbeth” Voodo) di dodici anni prima.

Al contrario, l’“Amleto” di Olivier, pur restando fedele, nei limiti del possibile al testo originale – vi sono infatti tagli anche importanti, come i personaggi di Rosencrantz e Guildenstern e la loro avventura inglese assieme al principe – si serve di movimenti di macchina avvolgenti e campi lunghi (alla Welles, paradossalmente) e di una scenografia quasi espressionista. E ancora, Olivier colloca il celebre monologo “essere o non essere” sui bastioni affacciati sul mare, in mezzo ad una tempesta che accentua il romanticismo del “pallido principe”. Infine, dopo l’ambiguità sessuale di Asta Nielsen, l’attore e regista inglese fu il primo che sottolineò, più o meno apertamente, il particolare complesso d’Edipo del personaggio nelle scene in cui Amleto penetra nelle stanze della madre fedifraga e incestuosa, mostrando il doppio desiderio di punirla e di possederla.

Al contrario, l’“Amleto” di Olivier, pur restando fedele, nei limiti del possibile al testo originale – vi sono infatti tagli anche importanti, come i personaggi di Rosencrantz e Guildenstern e la loro avventura inglese assieme al principe – si serve di movimenti di macchina avvolgenti e campi lunghi (alla Welles, paradossalmente) e di una scenografia quasi espressionista. E ancora, Olivier colloca il celebre monologo “essere o non essere” sui bastioni affacciati sul mare, in mezzo ad una tempesta che accentua il romanticismo del “pallido principe”. Infine, dopo l’ambiguità sessuale di Asta Nielsen, l’attore e regista inglese fu il primo che sottolineò, più o meno apertamente, il particolare complesso d’Edipo del personaggio nelle scene in cui Amleto penetra nelle stanze della madre fedifraga e incestuosa, mostrando il doppio desiderio di punirla e di possederla.  5. Amleto e altri personaggi in calzamaglia: Shakespeare nostro contemporaneo.

5. Amleto e altri personaggi in calzamaglia: Shakespeare nostro contemporaneo.

A partire dalla fine del decennio – che comunque annovera altre riduzioni shakespiriane sparse in tutte le cinematografie mondiali, comprese quella indiana e giapponese, su cui si tornerà – le opere del Bardo, tra scena e schermo, scavalcano facilmente il timido psicologismo di Olivier e l’allegoria politica generale e personale di Welles, per attuare una sorta di “attualizzazione”, come già era accaduto nell’Ottocento.

Come scrive Jan Kott (Shakespeare nostro contemporaneo), «l’“Amleto” non lo si può rappresentare semplicemente», e «(…) molte generazioni vi hanno ritrovato i propri tratti come in uno specchio». Lo stesso studioso, polacco e osservatore, nel suo paese, dell’avanguardia teatrale degli anni Sessanta, matrice di tante successive rivoluzioni sceniche contemporanee europee, suggerisce che gli Amleti in “frac e calzamaglia” che si aggiungono ai costumi tradizionali, si rivolgono «all’esperienza contemporanea, alla nostra angoscia e alla nostra sensibilità».

Di questa nuova sensibilità si fece portavoce, nel 1955, anche Vittorio Gassman, interprete di una celebre riduzione televisiva in cui appariva come un eroe vitalista, irruento, in sintonia con “i ribelli senza causa” dell’epoca. E curiosamente la sua figura si contrapponeva, anche sul piano recitativo, al personaggio di Claudio, interpretato da uno degli ultimi grandi attori della vecchia generazione, Memo Benassi, inevitabilmente legato alla “tronfia” e falsa saggezza degli anziani che cercano di frenare l’irruenza giovanile.

Di questa nuova sensibilità si fece portavoce, nel 1955, anche Vittorio Gassman, interprete di una celebre riduzione televisiva in cui appariva come un eroe vitalista, irruento, in sintonia con “i ribelli senza causa” dell’epoca. E curiosamente la sua figura si contrapponeva, anche sul piano recitativo, al personaggio di Claudio, interpretato da uno degli ultimi grandi attori della vecchia generazione, Memo Benassi, inevitabilmente legato alla “tronfia” e falsa saggezza degli anziani che cercano di frenare l’irruenza giovanile.

Ma se “l’essere o non essere” diventa un “Urlo” da Beat Generation, è sempre Kott, che, nello stesso volume, cita un “Amleto” rappresentato a Cracovia, appena due settimane dopo il XX congresso del Partito Comunista sovietico, durante il quale Nikita Kruschev aveva intentato un processo postumo alla figura di Stalin.

L’opportuno parricidio – chiave di volta di tante rivolte giovanili successive – era stato interpretato, nei paesi dell’Est Europa, retti da dittature comuniste, come un atto liberatorio, e il pubblico che assisteva a quello spettacolo non poteva fare a meno di applaudire alle frasi «la Danimarca è una prigione», o alle considerazioni del becchino che sostiene che le forche sono più solide delle chiese, e che proprio il principe Amleto, definito un pazzo che finge di essere pazzo (per questa categoria di persone, di solito oppositori dei regimi comunisti, c’erano appunto i manicomi), doveva essere attentamente sorvegliato.

L’opportuno parricidio – chiave di volta di tante rivolte giovanili successive – era stato interpretato, nei paesi dell’Est Europa, retti da dittature comuniste, come un atto liberatorio, e il pubblico che assisteva a quello spettacolo non poteva fare a meno di applaudire alle frasi «la Danimarca è una prigione», o alle considerazioni del becchino che sostiene che le forche sono più solide delle chiese, e che proprio il principe Amleto, definito un pazzo che finge di essere pazzo (per questa categoria di persone, di solito oppositori dei regimi comunisti, c’erano appunto i manicomi), doveva essere attentamente sorvegliato.

Questa tendenza allegorica, che trascende la testualità shakespiriana senza peraltro sovra interpretarne il senso storico-politico, è presente in una delle più belle trasposizioni cinematografiche dell’Amleto, “Gamlet” di Grigorij Kozintsev.

Anche in questo caso le date sono importanti: del 1964 è “Gamlet”, ridotto per lo schermo da Pasternak, già traduttore della versione teatrale andata in scena nel 1959, e musicato da Šostakovič. Il film si apre appunto con il ritorno a casa del protagonista. Nel castello-reggia deve attraversare, per arrivare alla sala del trono, fossati, ponti, cancelli e portoni, e tutti si chiudono, con grande rumore alle sue spalle: la Danimarca, o la Russia, visto che l’ambientazione è più o meno datata all’epoca di Pietro il Grande, è una prigione, come l’URSS alla fine delle effimere liberazioni di Kruschev. Lo stesso Kozintsev, nel 1973, girerà un bellissimo “Re Lear”, anche questo musicato da Šostakovič, in cui la progressiva spoliazione (o auto spoliazione) dell’anziano re, e la guerra civile e familiare che ne seguirà, i tradimenti, le crudeltà, i massacri, sembrano alludere ad una storia mai finita della Russia imperiale e poi sovietica, illuminata – come in Dostoevskij – dai puri e dai folli, come il buffone o il povero Tom, alias Edgard.

Anche in questo caso le date sono importanti: del 1964 è “Gamlet”, ridotto per lo schermo da Pasternak, già traduttore della versione teatrale andata in scena nel 1959, e musicato da Šostakovič. Il film si apre appunto con il ritorno a casa del protagonista. Nel castello-reggia deve attraversare, per arrivare alla sala del trono, fossati, ponti, cancelli e portoni, e tutti si chiudono, con grande rumore alle sue spalle: la Danimarca, o la Russia, visto che l’ambientazione è più o meno datata all’epoca di Pietro il Grande, è una prigione, come l’URSS alla fine delle effimere liberazioni di Kruschev. Lo stesso Kozintsev, nel 1973, girerà un bellissimo “Re Lear”, anche questo musicato da Šostakovič, in cui la progressiva spoliazione (o auto spoliazione) dell’anziano re, e la guerra civile e familiare che ne seguirà, i tradimenti, le crudeltà, i massacri, sembrano alludere ad una storia mai finita della Russia imperiale e poi sovietica, illuminata – come in Dostoevskij – dai puri e dai folli, come il buffone o il povero Tom, alias Edgard. 3. Gli ultimi “enfants terribles” e la divulgazione televisiva delle opere di Shakespeare.

3. Gli ultimi “enfants terribles” e la divulgazione televisiva delle opere di Shakespeare.

La tendenza a smontare Shakespeare – e soprattutto l’ “Amleto” – per utilizzare ciò che sembra ancora attuale o comunque facilmente leggibile come allegoria dei nostri tempi, non può non approdare a Carmelo Bene, autore, tra il teatro e la televisione (ma i due piani, in Bene, si possono paradossalmente affiancare come “macchine sceniche” dominate dalla tecnologia vocale), oltre che di varie versioni dell’ “Amleto”, anche di “Romeo e Giulietta”, “Macbeth”, “Otello” (con il sottotitolo misogino che allude alla “deficienza della donna”), e soprattutto un bellissimo “Riccardo III”, in cui la macchina scenica diventa una grottesca macchina-umana che trasforma l’uomo deforme in un robot dedito ad ogni genere di crudeltà.

Ed ecco invece gli “Amleti” che approdano al cinema e alla tv, dopo essere transitati, nel corso degli anni Sessanta, sulle scene: “Un Amleto di meno” (1973) a poco più di un’ora, mescolando Shakespeare ad una parafrasi di Jules Laforgue, poeta dell’Ottocento francese. Girato per le sale cinematografiche, verrà poi ripreso e trasformato nel 1978, per la Tv e quindi, nel 1985 in Hommelette for Hamlet, operetta inqualificabile”, sempre ispirata a Laforgue.

Ed ecco invece gli “Amleti” che approdano al cinema e alla tv, dopo essere transitati, nel corso degli anni Sessanta, sulle scene: “Un Amleto di meno” (1973) a poco più di un’ora, mescolando Shakespeare ad una parafrasi di Jules Laforgue, poeta dell’Ottocento francese. Girato per le sale cinematografiche, verrà poi ripreso e trasformato nel 1978, per la Tv e quindi, nel 1985 in Hommelette for Hamlet, operetta inqualificabile”, sempre ispirata a Laforgue.

Bene impostò la sua riduzione su un’estremizzazione psicologica del personaggio, in cui, dichiaratamente, l’attore/regista si specchia, dichiarando di essere l’Amleto del Novecento. Il suo problema – così come appare sullo schermo – è il non volere affatto obbedire al fantasma del padre; preferisce giocare e divertirsi. Cambia anche il monologo: non più essere o non essere ma “avere o non avere”, di impronta hemingueiana.

Molti anni più tardi, il finlandese Aki Kaurismaki racconterà con “Amleto si mette in affari” (1987) di un moderno antieroe nichilista, pronto ad uccidere i nuovi proprietari dell’azienda di famiglia (tra cui la madre e il suo amante) che hanno assassinato il padre. Insomma un “noir” vero e proprio e neanche troppo distante dall’originale, nonostante la distanza storica, che riprende le trasgressioni radicali di Carmelo Bene, magari senza alcuna diretta influenza dell’autore italiano su quello finlandese.

Molti anni più tardi, il finlandese Aki Kaurismaki racconterà con “Amleto si mette in affari” (1987) di un moderno antieroe nichilista, pronto ad uccidere i nuovi proprietari dell’azienda di famiglia (tra cui la madre e il suo amante) che hanno assassinato il padre. Insomma un “noir” vero e proprio e neanche troppo distante dall’originale, nonostante la distanza storica, che riprende le trasgressioni radicali di Carmelo Bene, magari senza alcuna diretta influenza dell’autore italiano su quello finlandese.

Sulla stessa scia, è un “Amleto” teatrale di Ingmar Bergman – regista che anche in “Fanny e Alexander” mostra la sua passione per le profonde parafrasi shakespiriane – messo in scena a Firenze nel 1987. Lo spettacolo si portava dietro il riflesso esistenzialista (occhiali scuri, abito nero), e la nevrosi contemporanea contrapposta alla rigidità borghese e ai rituali di corte. E anche in questo spettacolo, come in quelli di Carmelo Bene, c’è qualcuno (il fantasma del padre) che spia e suggerisce al principe il suo dovere, sempre e ovunque.

Contiguo a queste ultime messe in scena è un lavoro misconosciuto del regista anglo-argentino Celestino Coronado, anch’esso un “Amleto” (1973) ridotto in pillole ma con due interpreti gemelli (Anthony e David Meyers), ognuno dei quali mostra un lato diverso della personalità del protagonista. Lo sdoppiamento si contrappone all’unificazione dei personaggi di Gertrude (la madre) e Ofelia, ambedue interpretate da Helen Mirren, oggetti mancati del desiderio.

Contiguo a queste ultime messe in scena è un lavoro misconosciuto del regista anglo-argentino Celestino Coronado, anch’esso un “Amleto” (1973) ridotto in pillole ma con due interpreti gemelli (Anthony e David Meyers), ognuno dei quali mostra un lato diverso della personalità del protagonista. Lo sdoppiamento si contrappone all’unificazione dei personaggi di Gertrude (la madre) e Ofelia, ambedue interpretate da Helen Mirren, oggetti mancati del desiderio.

E ancora, nel 1990, Tom Stoppard portava sullo schermo, conquistando il Leone d’oro a Venezia, un’ennesima parafrasi shakespiriana: “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”. Nato da un’espansione abnorme della vicenda del viaggio in Inghilterra di Amleto (i due protagonisti sono amici del principe, ma, pagati da Claudio, si apprestano ad ucciderlo), il film mostra un universo beckettiano in cui l’unica vera lucidità è proprio quella del finto pazzo, Amleto. Un grande film purtroppo poco visto.

Va detto che proprio le messe in scena dell’avanguardia – dai polacchi a Carmelo Bene – hanno finito per “smontare” definitivamente il testo shakespiriano: parafrasando Eliot, ognuno si prende il pezzo che più gli aggrada, infischiandosene della mancata omogeneità letteraria criticata dal poeta.

Va detto che proprio le messe in scena dell’avanguardia – dai polacchi a Carmelo Bene – hanno finito per “smontare” definitivamente il testo shakespiriano: parafrasando Eliot, ognuno si prende il pezzo che più gli aggrada, infischiandosene della mancata omogeneità letteraria criticata dal poeta.

Poiché gli anni che vedono questi nuovi approcci alla psicologia del personaggio coincidono con la lunga scia dell’antipsichiatria, non è improbabile che le interpretazioni di Bene e di Bergman scavalchino Freud per approdare a Jung: Amleto deve accettare le sue pulsioni come residuo iper creativo che non può che giovargli. Come dice Polonio, è un “pazzo ma con un suo metodo”, ovvero non lo è affatto, ma la sua nevrosi deriva dagli obblighi di corte, dall’ossessione paterna, da “dover essere” a tutti i costi il principe. La strage finale è magari la stessa che il protagonista “matto” di “I pugni in tasca” di Bellocchio, Lou Castel, progetta giorno dopo giorno.

E giusto per rimanere in Italia, non si può non citare l’ “Otello” di Pasolini, ovvero “Cosa sono le nuvole”, episodio del film collettivo “Capriccio all’italiana”. I personaggi sono delle marionette “umane” che obbediscono agli ordini di un burattinaio, ma vengono poi rimessi in un baule alla fine dello spettacolo. Dietro le quinte, però anche i burattini discutono sulla follia di Otello e sugli inganni di Iago, non trovando risposte adeguate, se non quella finale, quando osservando il cielo dalla loro posizione supina si sorprendono dalla grande bellezza del creato, che contrasta con la malvagità umana. Insomma, l’eterna contraddizione “amletica” che loda la grandezza dell’uomo e del creato e la sua estrema meschinità. Da non perdere Totò, con la faccia dipinta di verde, che interpreta Iago. 4. Tra divulgazione e sperimentazione: Brook, Polanski, Lurhmann, Zeffirelli, Kurosawa, Greenaway.

4. Tra divulgazione e sperimentazione: Brook, Polanski, Lurhmann, Zeffirelli, Kurosawa, Greenaway.

Paradossalmente, lo Shakespeare liberato dall’Accademia, ritrova, anche negli anni delle avanguardie e delle “vagues”, una sua linea quasi filologica proprio sugli schermi cinematografici e televisivi.

È sempre a cavallo tra la metà degli anni Cinquanta e i Sessanta che, anche senza scomodare sempre filosofia e politica, cominciano ad apparire pellicole e riduzioni televisive di tanti lavori shakespiriani (tra i quali domina comunque l’“Amleto”) prodotte in Gran Bretagna, dirette da registi teatrali e interpretate da attori piuttosto famosi. Philippe Saville, nel 1964, lo ambienterà direttamente nel castello di Kronborg, a Elsinore, esibendo uno stuolo di giovani attori che diventeranno delle vere e proprie star: Christopher Plummer (Amleto), Robert Shaw (Claudio), Michael Caine (Orazio) e sorpresa, Lindsay Kemp nella parte della regina madre. Uno spettacolo nello spettacolo.

Anche Richard Burton fu un famoso Amleto che, sempre nel 1964, apparve sullo schermo in una megaproduzione teatrale allestita da John Gielgud (che per sé si ritagliò il ruolo dello spettro), ripresa da 35 macchine da presa e montata rispettando la durata della rappresentazione, 191 minuti, di non molto inferiore a quella del testo originale. Neanche il “giovane arrabbiato” Tony Richardson si sottrasse al dovere di trasformare una sua regia teatrale in un film, girato nel 1969, e interpretato da un altro divo della scena, Nicol Williamson: un Amleto nevrotico che, in qualche modo, chiude la stagione dei “principi ribelli” di derivazione freudiana. Nei successivi decenni aumenteranno a dismisura, anche per l’intervento della BBC, le produzioni filmiche, ma non mancheranno le trasgressioni, almeno sullo schermo, grande e piccolo.

Anche Richard Burton fu un famoso Amleto che, sempre nel 1964, apparve sullo schermo in una megaproduzione teatrale allestita da John Gielgud (che per sé si ritagliò il ruolo dello spettro), ripresa da 35 macchine da presa e montata rispettando la durata della rappresentazione, 191 minuti, di non molto inferiore a quella del testo originale. Neanche il “giovane arrabbiato” Tony Richardson si sottrasse al dovere di trasformare una sua regia teatrale in un film, girato nel 1969, e interpretato da un altro divo della scena, Nicol Williamson: un Amleto nevrotico che, in qualche modo, chiude la stagione dei “principi ribelli” di derivazione freudiana. Nei successivi decenni aumenteranno a dismisura, anche per l’intervento della BBC, le produzioni filmiche, ma non mancheranno le trasgressioni, almeno sullo schermo, grande e piccolo.

Una di queste è un “Re Lear” diretto da Peter Brook e interpretato da Paul Scofield. Girato in Danimarca, in una terra gelida e desolata, “scarnifica” fino all’estremo la scenografia elisabettiana (o giacomiana), quasi anticipando la parafrasi beckettiana di “Aspettando Godot”, in cui un solo albero segna il territorio di chi aspetta – invano – una rinascita, come quella a cui ambisce il re che si è disfatto dei suoi poteri e del suo unico amore: la figlia Cordelia.

Una di queste è un “Re Lear” diretto da Peter Brook e interpretato da Paul Scofield. Girato in Danimarca, in una terra gelida e desolata, “scarnifica” fino all’estremo la scenografia elisabettiana (o giacomiana), quasi anticipando la parafrasi beckettiana di “Aspettando Godot”, in cui un solo albero segna il territorio di chi aspetta – invano – una rinascita, come quella a cui ambisce il re che si è disfatto dei suoi poteri e del suo unico amore: la figlia Cordelia.

Un altro Shakespeare molto amato e molto contestato fu il “Macbeth” di Roman Polanski, primo titolo del regista polacco dopo la strage di Bel-Air in cui fu uccisa la moglie Sharon Tate, incinta del primo figlio del regista. Girato nel Galles e nel sud dell’Inghilterra, alterna quel tanto di “splatter” consentito nel 1971 – ma Shakespeare abbonda di “splatter”, come si vede in “Oscar insanguinato” – con una drammaturgia rispettosa dell’epoca storica, in cui però i coniugi assassini, traditori e tiranni, sembrano quasi degli amministratori di condominio impazziti. Insomma, anche Macbeth, come Amleto, secondo Polanski, è ancora in circolazione e potrebbe capitare a chiunque di incontrarlo.

Ma, giusto per dare spazio, ancora una volta, alle trasgressioni al limite dello “splatter”, Baz Luhrmann, regista australiano, ambienta il suo “Romeo + Giulietta” (1996) a Dallas, in epoca contemporanea, come una “soap”, interpretata dal giovanissimo Di Caprio, che racconta la guerra tra due famiglie in lotta per il dominio economico sulla città. La scena è ovviamente legata ai codici visivi del “gangster movie” e del melodramma post moderno (due anni prima Tarantino aveva girato “Pulp Fiction”), ma i dialoghi sono appunto quelli shakespiriani e, dopo una breve mezz’ora di stupore, ci si scopre a seguire Shakespeare anche nei meandri della contemporaneità dissacrante. Insomma il Bardo, come si è scritto, tutto sopporta e tutto trasforma.

Ma, giusto per dare spazio, ancora una volta, alle trasgressioni al limite dello “splatter”, Baz Luhrmann, regista australiano, ambienta il suo “Romeo + Giulietta” (1996) a Dallas, in epoca contemporanea, come una “soap”, interpretata dal giovanissimo Di Caprio, che racconta la guerra tra due famiglie in lotta per il dominio economico sulla città. La scena è ovviamente legata ai codici visivi del “gangster movie” e del melodramma post moderno (due anni prima Tarantino aveva girato “Pulp Fiction”), ma i dialoghi sono appunto quelli shakespiriani e, dopo una breve mezz’ora di stupore, ci si scopre a seguire Shakespeare anche nei meandri della contemporaneità dissacrante. Insomma il Bardo, come si è scritto, tutto sopporta e tutto trasforma.

È probabile che tra gli ammiratori di Luhrmann non ci sia stato Franco Zeffirelli, Shakespiriano di rango, tra teatro, opera e cinema (il critico dell’Espresso lo aveva soprannominato “Scespirelli”), al cui attivo sta, nel 1967, una “Bisbetica domata” interpretata dalla coppia d’oro del cinema mondiale: Elisabeth Taylor e Richard Burton, i quali quasi mettono in scena, in maniera comica, le loro celebri divergenze matrimoniali.

L’anno dopo, sulla scia del successo del primo film, girerà “Romeo e Giulietta”, che vanta gli interpreti più giovani della storia degli adattamenti shakespiriani: Olivia Hussey (diciassette anni nel 1968), e Leonard Whiting (diciotto). Occorre dire che i due devono e sanno mostrare un’età persino inferiore, come da canone. Difatti, un buon attore shakespiriano deve incentrare la sua carriera su una progressione biografica: da Romeo a Lear, passando per l’Amleto e per la serie dei re. In ogni caso il film, che s’inserisce persino nella tematica contestativa (è il mondo dei padri borghesi a provocare la guerra per bande nelle strade e la morte dei due amanti), è certo tra i film shakespiriani più popolari e persino più belli del lungo catalogo filmico dedicato al drammaturgo.

L’anno dopo, sulla scia del successo del primo film, girerà “Romeo e Giulietta”, che vanta gli interpreti più giovani della storia degli adattamenti shakespiriani: Olivia Hussey (diciassette anni nel 1968), e Leonard Whiting (diciotto). Occorre dire che i due devono e sanno mostrare un’età persino inferiore, come da canone. Difatti, un buon attore shakespiriano deve incentrare la sua carriera su una progressione biografica: da Romeo a Lear, passando per l’Amleto e per la serie dei re. In ogni caso il film, che s’inserisce persino nella tematica contestativa (è il mondo dei padri borghesi a provocare la guerra per bande nelle strade e la morte dei due amanti), è certo tra i film shakespiriani più popolari e persino più belli del lungo catalogo filmico dedicato al drammaturgo.

Zeffirelli potrebbe essere classificato come l’adattatore più spettacolare della scena elisabettiana/giacomiana. Insomma colui che mette in immagini le opere del Bardo a partire da due elementi che appartengono alla grande tradizione classica (potremmo dire hollywoodiana, se non fosse che i film furono prodotti in Italia e Inghilterra): la recitazione quanto più “accumulante” e la scena quanto più sontuosa. Insomma, secondo il regista italiano, il messaggio shakespiriano passa attraverso il massimo esempio di artificio: il cinematografo. Questa sua certezza è evidente anche nell’ultimo titolo, “Amleto”, girato nel 1990 e interpretato da Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates, Paul Scofield, Ian Holm. Insomma un cast stellare e adeguato all’impresa che, da un lato, spettacolarizza al massimo il testo con un’ambientazione nella Scozia dei castelli medievali, dall’altro lo riduce alla durata standard dei film popolari, poco più di due ore, da cui manca persino un bel pezzo del monologo principale.

Zeffirelli potrebbe essere classificato come l’adattatore più spettacolare della scena elisabettiana/giacomiana. Insomma colui che mette in immagini le opere del Bardo a partire da due elementi che appartengono alla grande tradizione classica (potremmo dire hollywoodiana, se non fosse che i film furono prodotti in Italia e Inghilterra): la recitazione quanto più “accumulante” e la scena quanto più sontuosa. Insomma, secondo il regista italiano, il messaggio shakespiriano passa attraverso il massimo esempio di artificio: il cinematografo. Questa sua certezza è evidente anche nell’ultimo titolo, “Amleto”, girato nel 1990 e interpretato da Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates, Paul Scofield, Ian Holm. Insomma un cast stellare e adeguato all’impresa che, da un lato, spettacolarizza al massimo il testo con un’ambientazione nella Scozia dei castelli medievali, dall’altro lo riduce alla durata standard dei film popolari, poco più di due ore, da cui manca persino un bel pezzo del monologo principale.

Idealmente, un ritorno all’eroe ottocentesco indeciso e infelice, ma anche qui, la scena della camera da letto di Gertrude è amplificata al massimo e sfiora davvero l’incesto. Nel trionfo di modernizzazioni teatrali di questi ultimi anni, in cui si ricalcano gli Amleti in calzamaglia di Ian Kott, il film di Zeffirelli è un ottimo testo didattico che potrebbe essere proiettato nelle scuole.

Idealmente, un ritorno all’eroe ottocentesco indeciso e infelice, ma anche qui, la scena della camera da letto di Gertrude è amplificata al massimo e sfiora davvero l’incesto. Nel trionfo di modernizzazioni teatrali di questi ultimi anni, in cui si ricalcano gli Amleti in calzamaglia di Ian Kott, il film di Zeffirelli è un ottimo testo didattico che potrebbe essere proiettato nelle scuole.

Per continuare nel gioco delle interpretazioni e delle contrapposizioni, è facile giustapporre al “Macbeth” borghese di Polanski, quello regale ma barbaro di Akira Kurosawa (“Il trono di sangue” – 1957), costruito sulla continua opposizione tra scena desolata e terrorizzante – i boschi e le radure con le streghe, le cavalcate, le pianure immense, il vuoto delle sale dei castelli – e il clamore e il fragore delle battaglie e la tempesta di frecce che porrà fine alla follia omicida di Macbeth.

Variante essenziale – e direi vero e proprio ribaltamento tematico derivante da una diversa geografia e antropologia – è la presenza di una Lady Macbeth apparentemente molto meno protagonista rispetto a Shakespeare e a tutti coloro che lo hanno interpretato. La sua ossessione dovrebbe essere quella di placare la sua impossibile maternità con il potere, ma Kurosawa, in una sequenza fondamentale, di fronte ai dubbi del marito sulla necessità di altre stragi, gli fa presente che i figli dei rivali non dovranno prendere il posto dell’erede che lei porta in grembo.

Variante essenziale – e direi vero e proprio ribaltamento tematico derivante da una diversa geografia e antropologia – è la presenza di una Lady Macbeth apparentemente molto meno protagonista rispetto a Shakespeare e a tutti coloro che lo hanno interpretato. La sua ossessione dovrebbe essere quella di placare la sua impossibile maternità con il potere, ma Kurosawa, in una sequenza fondamentale, di fronte ai dubbi del marito sulla necessità di altre stragi, gli fa presente che i figli dei rivali non dovranno prendere il posto dell’erede che lei porta in grembo.

Anche “Ran” (1984), secondo titolo shakespiriano di Kurosawa, cambia molti aspetti del “Re Lear” al quale è apertamente e dichiaratamente ispirato. Le figlie diventano ovviamente dei figli (siamo nel Giappone medievale), ma, in una delle due nuore, permane la crudeltà di Gonerilla e persino di Lady Macbeth, mentre l’altra nuora, figlia di un rivale a cui il vecchio re ha distrutto beni e famiglia, sembra invece l’innocente Cordelia che ha trovato la fede buddista e che si farà trucidare dalle “belve” umane.

Tra i risultati estetici più alti dell’intera carriera del regista giapponese, “Ran” si contrappone alle due visioni quasi beckettiane dei film di Kozintsev e di Brook, in cui i personaggi si muovono in “terre desolate” dall’odio. Qui, invece, non c’è spazio schermico che non sia occupata dalla grande capacità scenico-coreografica di Kurosawa. Il regista giapponese si era formato come pittore e aveva sempre disegnato personalmente le inquadrature, che in “Ran”, battaglia dopo battaglia, sembrano riprodurre la grafica/pittura di Hiroshige, il grande artista del Seicento giapponese.

Tra i risultati estetici più alti dell’intera carriera del regista giapponese, “Ran” si contrappone alle due visioni quasi beckettiane dei film di Kozintsev e di Brook, in cui i personaggi si muovono in “terre desolate” dall’odio. Qui, invece, non c’è spazio schermico che non sia occupata dalla grande capacità scenico-coreografica di Kurosawa. Il regista giapponese si era formato come pittore e aveva sempre disegnato personalmente le inquadrature, che in “Ran”, battaglia dopo battaglia, sembrano riprodurre la grafica/pittura di Hiroshige, il grande artista del Seicento giapponese.

E a proposito del rapporto tra arte e cinema, questo paragrafo si può concludere con “Prospero’s Book” di Peter Greenaway (1991), ovvero, in italiano “L’ultima tempesta”, che sarebbe poi la riduzione estrema dell’ultimo lavoro di William Shakespeare.

“La tempesta”, testo ancora misterioso, quasi esoterico, pieno di spunti filosofici e di ardite allegorie – anche visive – sul destino dell’uomo, in qualche modo è una ricapitolazione dei tempi e dei personaggi dell’intero excursus shakespiriano, e Greenaway lo mette in immagini (si potrebbe anche usare il termine “lo espone”) come se fosse appunto la sintesi dello scibile umano racchiuso nei 24 libri da cui Prospero trae fuori i suoi spiriti e i suoi demoni, ma anche i suoi ricordi. Con questo titolo arriviamo, appunto, al delirio del barocco, all’esaltazione della meraviglia di Giovan Battista Marino, tristemente ridotta alla nostalgia di un vecchio (il magnifico John Gielgud, in una delle sue ultime interpretazioni) che è stato uno dei più grandi attori shakespiriani. Tutto ciò è reso possibile da una tecnologia digitale ad alta definizione poi trasferita su pellicola. Come dire che l’avvenire di Shakespeare non può prescindere dalla tecnologia.

“La tempesta”, testo ancora misterioso, quasi esoterico, pieno di spunti filosofici e di ardite allegorie – anche visive – sul destino dell’uomo, in qualche modo è una ricapitolazione dei tempi e dei personaggi dell’intero excursus shakespiriano, e Greenaway lo mette in immagini (si potrebbe anche usare il termine “lo espone”) come se fosse appunto la sintesi dello scibile umano racchiuso nei 24 libri da cui Prospero trae fuori i suoi spiriti e i suoi demoni, ma anche i suoi ricordi. Con questo titolo arriviamo, appunto, al delirio del barocco, all’esaltazione della meraviglia di Giovan Battista Marino, tristemente ridotta alla nostalgia di un vecchio (il magnifico John Gielgud, in una delle sue ultime interpretazioni) che è stato uno dei più grandi attori shakespiriani. Tutto ciò è reso possibile da una tecnologia digitale ad alta definizione poi trasferita su pellicola. Come dire che l’avvenire di Shakespeare non può prescindere dalla tecnologia. 6. Kenneth Branagh: Shakespeare per tutte le stagioni.

6. Kenneth Branagh: Shakespeare per tutte le stagioni.

Questo lungo e insufficiente excursus lungo il Novecento di William Shakespeare, non può che concludersi con l’ultimo dei mattatori internazionali: Kenneth Branagh. Attore e regista, ha al suo attivo, un “Enrico V” (1989) molto più intimo di quello patriottico di Olivier, ma storicamente fedele all’originale. Più innovativo il secondo titolo, “Molto rumore per nulla” (1994), ambientato in una villa toscana del 1500, ma con costumi e personaggi ottocenteschi. Inoltre, agli attori – nella versione originale – si chiede di parlare con i loro accenti originali (e i più originali sono ovviamente gli americani Denzel Washington e Keanu Reeves), lasciando perdere la lingua di Shakespeare.

L’anno dopo interpreta il ruolo di Iago in “Otello”, un film abbastanza tradizionale di Oliver Parker, e quindi si associa con Al Pacino per girare una docu-fiction sulla messa in scena di “Riccardo III”: “Riccardo, un uomo, un re”. Un grande film ed una lezione sul teatro shakespiriano. Nello stesso anno gira “Nel bel mezzo di un gelido inverno”, trascinante e comica “rappresentazione di una rappresentazione” che amplifica a dismisura la “meta teatralità” del testo originale. Una scalcinata compagnia teatrale porta l’ “Amleto” in una chiesa sconsacrata di provincia e, dopo innumerevoli traversie, ottiene un grande successo, dovuto proprio ai problemi personali degli attori che finiscono per specchiarsi nei personaggi.

L’anno dopo interpreta il ruolo di Iago in “Otello”, un film abbastanza tradizionale di Oliver Parker, e quindi si associa con Al Pacino per girare una docu-fiction sulla messa in scena di “Riccardo III”: “Riccardo, un uomo, un re”. Un grande film ed una lezione sul teatro shakespiriano. Nello stesso anno gira “Nel bel mezzo di un gelido inverno”, trascinante e comica “rappresentazione di una rappresentazione” che amplifica a dismisura la “meta teatralità” del testo originale. Una scalcinata compagnia teatrale porta l’ “Amleto” in una chiesa sconsacrata di provincia e, dopo innumerevoli traversie, ottiene un grande successo, dovuto proprio ai problemi personali degli attori che finiscono per specchiarsi nei personaggi.

L’anno successivo lo stesso Branagh è attore e interprete di un “Amleto” integrale (quattro ore), ambientato a cavallo tra Otto e Novecento. Si può discutere sullo spostamento temporale – come direbbe Ian Kott, l’universalità di Shakespeare non dipende dai costumi – ma certo chi può affermare di aver visto in teatro una rappresentazione del testo senza tagli? E infine, il piacere di vedere in scena, accanto a Branagh, Derek Jacobi (Claudio), Julie Christie (Gertrude), Kate Winslet (Ofelia), Nicholas Farrell (Orazio), Gerard Depardieu (Rinaldo), John Gielgud (Priamo), Charlton Heston (il capocomico), Jack Lemmon (Marcello), Robin Williams (Osric), dove lo mettiamo? Insomma, un “Amleto” da collezione, per chi riesce a trovare, in DVD, la versione integrale, che ci invita anche a riflettere sul fatto che, oggi, se non attraverso grandi e costose produzioni teatrali – sempre più difficili – la macchina scenica shakespiriana si perpetua attraverso il costante successo dell’opera verdiana (di per se spettacolare) o, appunto, del cinematografo. Non sarà l’originale, ma ci aiuta a capirlo.

L’anno successivo lo stesso Branagh è attore e interprete di un “Amleto” integrale (quattro ore), ambientato a cavallo tra Otto e Novecento. Si può discutere sullo spostamento temporale – come direbbe Ian Kott, l’universalità di Shakespeare non dipende dai costumi – ma certo chi può affermare di aver visto in teatro una rappresentazione del testo senza tagli? E infine, il piacere di vedere in scena, accanto a Branagh, Derek Jacobi (Claudio), Julie Christie (Gertrude), Kate Winslet (Ofelia), Nicholas Farrell (Orazio), Gerard Depardieu (Rinaldo), John Gielgud (Priamo), Charlton Heston (il capocomico), Jack Lemmon (Marcello), Robin Williams (Osric), dove lo mettiamo? Insomma, un “Amleto” da collezione, per chi riesce a trovare, in DVD, la versione integrale, che ci invita anche a riflettere sul fatto che, oggi, se non attraverso grandi e costose produzioni teatrali – sempre più difficili – la macchina scenica shakespiriana si perpetua attraverso il costante successo dell’opera verdiana (di per se spettacolare) o, appunto, del cinematografo. Non sarà l’originale, ma ci aiuta a capirlo.

9 luglio 2014