Memorie d'oltrecinema: John Huston

La saggezza nel sangue (1979), Sotto il vulcano (1984), The Dead – Gente di Dublino (1987). Gianni Olla ci apre la sua cineteca per riscoprire grandi film che riemergono dal passato

I critici della “nouvelle vague”, in primis François Truffaut, non avevano una grande stima per John Huston. Nella loro ricerca di “tracce d’autore” dentro la produzione di massa hollywoodiana, lo consideravano un po’ troppo eclettico nei temi e nelle forme.

I critici della “nouvelle vague”, in primis François Truffaut, non avevano una grande stima per John Huston. Nella loro ricerca di “tracce d’autore” dentro la produzione di massa hollywoodiana, lo consideravano un po’ troppo eclettico nei temi e nelle forme.

Eppure, Huston, figlio d’arte (il padre, Walter, fu un attore tra i più celebri tra gli anni Trenta e Quaranta), non fu soltanto il personaggio “vitalista” che nel 1944 seguì l’esercito statunitense in Italia, filmando – e rischiando la pelle – uno dei documentari più celebri, più controversi e più veritieri sulla “campagna d’Italia”, La battaglia di San Pietro. Uomo di buone letture e di gusto europeo – suo nonno era irlandese e lui stesso, a partire dal dopoguerra, si “fece adottare”, come John Ford, dall’isola dei suoi avi – si fece le ossa come sceneggiatore lavorando con William Wyler, John Negulesco, William Dieterle, Hawks, Walsh, per poi fornire a Orson Welles il copione di Lo straniero (1946), che raccontava il tentativo di un gerarca nazista, ricercato per crimini di guerra, di far perdere le sue tracce negli Stati Uniti: un perfetto esempio di commistione tra genere e autorialismo.

A partire dal suo primo film, Il mistero del falco (1941), tratto dal romanzo omonimo di Dashiell Hammett – allora considerato semplicemente uno scrittore “pulp” – non smise mai di adocchiare i romanzi, anche famosi, ma non seriali, per trasporli sullo schermo. Non a caso, nel 1956, produsse e diresse Moby Dick, un romanzo considerato infilmabile, ma altresì inseguito anche da Orson Welles. Proprio Welles, dopo averlo portato con successo sulle scene teatrali, impersonando il capitano Achab, venne scartato per quel ruolo su pressione della Warner, che distribuiva la pellicola. Huston cercò di rimediare all’affronto, chiedendogli di interpretare il ruolo “minore” di padre Marple.

Il suo eclettismo, come si è visto a proposito del film tratto da Melville, era un semplice adattamento al modo di produzione hollywoodiano alle cui regole non sfuggirono tanti registi/autori che girarono, per obbligo “alimentare”, anche opere di scarso valore. Così la critica, soprattutto in Italia, dove Huston era stimato più che in Francia, sottolineava una sorta di cambio di passo – per esempio con La prova del fuoco, Giungla d’asfalto, Gli inesorabili, Freud, Fat City, L’uomo che volle farsi re – o anche un’autentica “resurrezione” di un grande regista che, però, dirigeva anche opere dimenticabili se non proprio brutte.

Nell’ultima parte della sua carriera, tra gli anni Settanta e Ottanta (Huston morì nel 1987 all’età di ottantuno anni), Huston finì per imitare l’amico/nemico Welles e alternò film di sopravvivenza economica, ruoli attoriali di primo piano (nel 1974 interpretò magnificamente il ruolo di un “padre padrone” mafioso in Chinatown di Polanski) e regie scelte con accuratezza nell’ambito delle sue passioni letterarie. Dunque, la sua autorialità la si può rintracciare principalmente in questo territorio circoscritto in cui predominano le scelte individuali e gli approcci personalissimi che spaziano dal romanzo avventuroso all’interiorizzazione novecentesca.

Nel 1975, ad esempio, filmò uno dei più bei racconti di Kipling (L’uomo che volle farsi re), un grande film di avventure coloniali attraversato da una sottilissima ma evidente ironia sul “fardello dell’uomo bianco” teorizzato e poetizzato dallo scrittore anglo-indiano. La pellicola ebbe un buon successo di pubblico e di critica, non solo per l’indubbio lato spettacolare, ma anche per la presenza di Sean Connery e Michael Caine, nella parte dei due “ribaldi” (amatissimi dal regista) che arrivano a possedere, anche se per un tempo limitatissimo, un loro regno, l’immaginario Kafiristan, alle pendici dell’Himalaya.

Spronato da quel successo economico e dal prestigio che ne derivava, il regista concluse la sua carriera divertendosi con opere di genere che, ancora oggi, sono dei “cult” – Fuga per la vittoria (1981) e L’onore dei Prizzi (1985) – ma soprattutto dedicandosi alle sue autentiche passioni letterarie che ispirarono tre delle sue migliori pellicole, purtroppo non molto conosciute: La saggezza nel sangue (1979), Sotto il vulcano (1984) e The Dead – Gente di Dublino (1987).

Cominciamo dall’ultima che, per ragioni biografiche, è anche la sua opera “testamentaria”. The Dead è tratto da un racconto di James Joyce, ultimo di una raccolta che ne comprende altri quattordici. Il titolo riassuntivo del libro è Gente di Dublino. Joyce finì di scriverlo nel 1909 per poi pubblicarlo, senza troppo successo, nel 1915. Il doppio titolo italiano del film fu scelto soprattutto per non spaventare i lettori con la traduzione secca dell’originale: I morti.

Cominciamo dall’ultima che, per ragioni biografiche, è anche la sua opera “testamentaria”. The Dead è tratto da un racconto di James Joyce, ultimo di una raccolta che ne comprende altri quattordici. Il titolo riassuntivo del libro è Gente di Dublino. Joyce finì di scriverlo nel 1909 per poi pubblicarlo, senza troppo successo, nel 1915. Il doppio titolo italiano del film fu scelto soprattutto per non spaventare i lettori con la traduzione secca dell’originale: I morti.

Un unico accadimento domina il racconto: il ballo e il successivo pranzo, a Dublino, organizzato annualmente da alcune zie del protagonista, Gabriel Conroy, insegnante e scrittore. Siamo ai primi del Novecento: Conroy, che abita in un’altra città, si reca come ogni anno a quella cerimonia assieme alla moglie Gretta. Tutto procede secondo i canoni di ogni festa che deve ricreare, anche solo per poche ore, il senso di una comunità borghese, colta (la maggior parte degli ospiti e le stesse padrone di casa sono o sono state delle cantanti o delle coriste) e che rimpiange un passato glorioso, vero o immaginario.

Nella drammaturgia minimale che replica la straordinaria tessitura di Joyce, si può leggere in maniera trasparente la capacità del regista di far emergere, in ogni personaggio, una sorta di personalità segreta, nascosta dalle tradizioni e dalle cerimonie. Il culmine e lo svelamento di questa segretezza, avviene nel finale, dopo la cena, quando gli ospiti stanno scemando. Gretta, giunta all’uscio, si ferma a ascoltare uno struggente motivo musicale tradizionale irlandese cantato da un commensale, il signor D’Arcy, cantate d’opera.

Durante l’esecuzione del brano, che avviene fuori campo, Gretta rimane quasi pietrificata e il marito, che l’ha attesa in fondo alle scale, è anch’esso impietrito, visto che non capisce il motivo di tanta evidente tristezza nel viso della moglie. Solo più tardi, nella stanza d’albergo, Gretta confesserà la ragione della sua improvvisa tristezza: quella canzone è una serenata che un suo giovane spasimante, Michael Fury, cantava quanto lei era poco più che adolescente e si preparava a partire per il collegio. Il ragazzo, pur affetto da una malattia polmonare, fuggì dalla sua casa, in una notte fredda e piovosa, solo per poterla vedere e salutare prima della partenza. Qualche giorno dopo averle dichiarato il suo amore in quel modo così romantico, il ragazzo morì di tubercolosi. Gretta, che avrebbe volentieri ricambiato quel sentimento, non lo ha mai dimenticato. Per il marito quella confessione dolorosa è un trauma che aumenta la sua depressione latente: lui non è mai stato capace di amare una donna in quel modo.

Durante l’esecuzione del brano, che avviene fuori campo, Gretta rimane quasi pietrificata e il marito, che l’ha attesa in fondo alle scale, è anch’esso impietrito, visto che non capisce il motivo di tanta evidente tristezza nel viso della moglie. Solo più tardi, nella stanza d’albergo, Gretta confesserà la ragione della sua improvvisa tristezza: quella canzone è una serenata che un suo giovane spasimante, Michael Fury, cantava quanto lei era poco più che adolescente e si preparava a partire per il collegio. Il ragazzo, pur affetto da una malattia polmonare, fuggì dalla sua casa, in una notte fredda e piovosa, solo per poterla vedere e salutare prima della partenza. Qualche giorno dopo averle dichiarato il suo amore in quel modo così romantico, il ragazzo morì di tubercolosi. Gretta, che avrebbe volentieri ricambiato quel sentimento, non lo ha mai dimenticato. Per il marito quella confessione dolorosa è un trauma che aumenta la sua depressione latente: lui non è mai stato capace di amare una donna in quel modo.

The Dead – Gente di Dublino (1987) è tuttora considerato da autorevoli “esperti” di letteratura, come uno dei rari film che rispetta in toto il romanzo al quale s’ispira. Il che può essere interpretato anche in senso negativo: che bisogno c’era di farne un film se quest’ultimo “replica” semplicemente il racconto? In realtà, il rapporto tra il testo originale e l’opera filmica non è mai così automaticamente pacifico e banale, come si potrebbe dedurre da certe osservazioni.

Anche sul piano della semplice concordanza degli accadimenti romanzeschi e filmici, si può sottolineare che il personaggio di Freddie, l’“out cast” del gruppo, alcolista, che tutti temono per le sue uscite poco conformiste e borghesi, sposta l’aperto riferimento biografico del romanzo – Conroy è infatti una personificazione dello stesso Joyce – verso quel personaggio picaresco, portatore di una visibile “faglia” nell’ambito delle continue e insistenti memorie (felici?) del passato che caratterizzano la serata.

Anche sul piano della semplice concordanza degli accadimenti romanzeschi e filmici, si può sottolineare che il personaggio di Freddie, l’“out cast” del gruppo, alcolista, che tutti temono per le sue uscite poco conformiste e borghesi, sposta l’aperto riferimento biografico del romanzo – Conroy è infatti una personificazione dello stesso Joyce – verso quel personaggio picaresco, portatore di una visibile “faglia” nell’ambito delle continue e insistenti memorie (felici?) del passato che caratterizzano la serata.

La seconda discordanza testuale è ugualmente importante e motivata: nel racconto, una volta giunto nella stanza d’albergo, Conroy vorrebbe fare l’amore con la moglie, ma la confessione della donna a proposito del suo amore di gioventù gli fa passare ogni entusiasmo. L’uomo s’immerge di nuovo nella precarietà dell’esistenza: un tema che poteva appartenere solo al regista, che girò il film, già malato, seduto in una carrozzella da invalido.

«Neve che cadeva su ogni punto dell’oscura pianura centrale, sulle colline senza alberi; cadeva piana sulle paludi di Allen, e più a occidente sulle fosche onde rabbiose dello Shannon. E anche là, sul cimitero deserto, in cima alla collina dov’era sepolto Michael Furey. Si ammucchiava alta sulle croci contorte, sulle tombe, sulle punte dei cancelli, e sui roveti spogli. E l’anima lenta gli svanì nel sonno mentre udiva la neve cadere lieve su tutto l’universo, lieve come la discesa della loro ultima fine su tutti i vivi e su tutti i morti».

Questo è il finale del romanzo che il film, attraverso la voce “off” di Conroy, modifica pochissimo, adattando la sovrapposizione letteraria alle immagini premonitorie che si stagliano sulla finestra/schermo della camera d’albergo in cui, davvero, la neve oscura il mondo visibile lontano e vicino, reale e immaginario o puramente mentale. Ecco, appunto, la vera fedeltà al romanzo, basata sulla presenza di una forte “letterarietà”, testuale o meno, che non ha bisogno di “analogie visive” automatiche.

Questo è il finale del romanzo che il film, attraverso la voce “off” di Conroy, modifica pochissimo, adattando la sovrapposizione letteraria alle immagini premonitorie che si stagliano sulla finestra/schermo della camera d’albergo in cui, davvero, la neve oscura il mondo visibile lontano e vicino, reale e immaginario o puramente mentale. Ecco, appunto, la vera fedeltà al romanzo, basata sulla presenza di una forte “letterarietà”, testuale o meno, che non ha bisogno di “analogie visive” automatiche.

Altre importanti sovrapposizioni tra testo romanzesco e immagini emergono come naturali differenze tra i linguaggi. Nella stessa grande sequenza finale, i pensieri cupi del protagonista, che pensa all’età avanzata dei commensali e soprattutto della padrona di casa, vengono “congelati” in un’unica inquadratura in cui appare la vecchia zia, morta, vegliata sul suo letto. Quasi un’immagine extra diegetica che riassume l’intero senso del film. Poco prima, lo stesso personaggio, un tempo corista, si era esibito in un canto lirico che, nel racconto, viene definito semplicemente “tradizionale irlandese”.

Nel film, il brano diventa un’aria lirica, “Ornata per le nozze”, tratto da I puritani di Bellini. Prescindendo dal possibile legame tra il motivo operistico e la musica popolare dell’Irlanda, per chi conosce l’opera italiana dell’Ottocento è anche facile associare l’aria belliniana, che riguarda la lotta tra i Puritani di Cromwell e i partigiani di Carlo I Stuart, decapitato dai rivoltosi, alle molte discussioni politiche del romanzo e del film, che evocano un nazionalismo battagliero dal quale Joyce si è sempre distaccato e che si specchia, appunto, nello scetticismo del protagonista. E, ancora, il paradosso di quell’accostamento tra la cabaletta che annuncia le nozze, poi mancate dell’eroina belliniana, Elvira, e la tarda età e la biografia dell’anziana zia, nubile, di Conroy, sono un ulteriore segno di distruzione dell’apparente serenità esistenziale esibita da ogni commensale, che pure resiste a ogni disillusione attraverso una ciclicità naturale: alla fine del racconto, mentre Conroy e Gretta “ripescano” dai recessi della memoria la loro naturale infelicità, D’Arcy ha conosciuto una nuova amica che potrebbe diventare la sua compagna di vita.

Insomma, un naturale sovraccarico semantico di una semplice sequenza di canto, il cui senso può facilmente sfuggire al comune e anche al “non comune” spettatore, digiuno di storia ma soprattutto di conoscenze operistiche, si sviluppa in una serie di significazioni che svelano la profonda rilettura, anche autobiografica, di Huston nei confronti del racconto di Joyce.

Insomma, un naturale sovraccarico semantico di una semplice sequenza di canto, il cui senso può facilmente sfuggire al comune e anche al “non comune” spettatore, digiuno di storia ma soprattutto di conoscenze operistiche, si sviluppa in una serie di significazioni che svelano la profonda rilettura, anche autobiografica, di Huston nei confronti del racconto di Joyce.

In ogni caso, giusto per sottolineare il facile schieramento dei letterati a favore del rispetto dell’opera letteraria, ecco una situazione in cui la genericità di una frase scritta – ha cantato un brano tradizionale irlandese – è costretta a diventare naturalmente realista, concreta, storicizzata e psicologicamente motivata.

Infine, posso riferire un curioso contrasto di gusto a proposito della confessione finale di Gretta al marito.

Proiettata durante una lezione su “cinema e letteratura”, quella bellissima sequenza non fu gradita dalla maggior parte degli studenti, con la motivazione che, dopo le prime parole della donna, si sarebbe dovuto “far vedere” la sequenza strappa lacrime della fuga del giovane, del suo incontro con l’amata, e della sua successiva morte. Un caso emblematico di sottovalutazione dell’aspetto verbale e para letterario di tanto cinema, che si collega con l’ansia di “visibilità”, ovvero di traduzione del testo in un equivalente filmico che pochi autori ormai utilizzano.

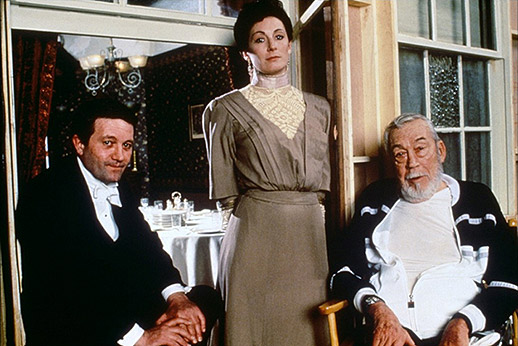

Per concludere, Huston, che sceneggiò l’opera assieme al figlio Tony e utilizzò come attrice protagonista la figlia Anjelica, esibisce una straordinaria capacità di essere contemporaneamente fedelissimo allo spirito del racconto – ma non alla lettera – e creare un testo parallelo con una sua autonomia formale e estetica.

Al polo opposto sta invece Sotto il vulcano, tratto da un romanzo omonimo di Malcom Lowry, un tempo abbastanza “cult” nell’ambito dei libri maledetti e segnati da un ossessivo “cupio dissolvi”.

Al polo opposto sta invece Sotto il vulcano, tratto da un romanzo omonimo di Malcom Lowry, un tempo abbastanza “cult” nell’ambito dei libri maledetti e segnati da un ossessivo “cupio dissolvi”.

Il protagonista del racconto, il console inglese (o ex console) Geoffrey Firmin, rifugiatosi in Messico, sotto il maestoso paesaggio di una valle circondata da due vulcani, affoga la sua solitudine e i suoi rimorsi – politici ma soprattutto esistenziali – nell’alcol, dichiarando di essere più lucido quanto è al massimo della “sbronza”, cioè sempre, piuttosto che nell’augurabile sobrietà.

Il romanzo è monumentale e quasi totalmente interiorizzato, benché la narrazione sia in terza persona. Inoltre, attorno al protagonista, ruotano altri due dannati di questo inferno dantesco (così definiva il suo lavoro lo scrittore): il fratellastro Hughes, fuggito dalla Spagna, ormai conquistata dai franchisti, dove si era recato come volontario delle “Brigate Internazionali”; la bella moglie Yvonne, attrice un tempo famosa, tornata in Messico, dopo un auto esilio negli Stati Uniti, convinta di poter salvare il suo uomo con l’amore.

Da questi personaggi si dipanano storie che corrono per il mondo incerto tra le due guerre novecentesche. Tutti, in partenza, sono degli sconfitti, quasi confondibili con le raffigurazioni mortuarie – romanzo e film si svolgono tra il primo e il secondo giorno di novembre, durante la pirotecnica e carnevalesca “festa dei morti”, già filmata da Ejzenstejn in Que viva Mexico – di quella cittadina messicana in cui si svolge il racconto. Sennonché Huston, questa volta, obbligato dalla quantità di accadimenti evocati, spesso solo in poche righe quasi criptiche, sceglie l’estrema concentrazione narrativa: il suo eroe alcolico è il grande Albert Finney, che tutto domina, fino alla propria morte, imprevista ma forse salvifica e soprattutto sacrificale, visto che rimane vittima di un gruppo di poliziotti para fascisti che annunciano la nuova epoca di morte.

Da questi personaggi si dipanano storie che corrono per il mondo incerto tra le due guerre novecentesche. Tutti, in partenza, sono degli sconfitti, quasi confondibili con le raffigurazioni mortuarie – romanzo e film si svolgono tra il primo e il secondo giorno di novembre, durante la pirotecnica e carnevalesca “festa dei morti”, già filmata da Ejzenstejn in Que viva Mexico – di quella cittadina messicana in cui si svolge il racconto. Sennonché Huston, questa volta, obbligato dalla quantità di accadimenti evocati, spesso solo in poche righe quasi criptiche, sceglie l’estrema concentrazione narrativa: il suo eroe alcolico è il grande Albert Finney, che tutto domina, fino alla propria morte, imprevista ma forse salvifica e soprattutto sacrificale, visto che rimane vittima di un gruppo di poliziotti para fascisti che annunciano la nuova epoca di morte.

Come contraltare alla sua discesa all’inferno, non più “frenabile” neanche dall’amore, romanzo e film (in misura minore) esibiscono un “doppio” registro simbolico basato sull’impossibilità di cambiare il proprio destino. L’unico locale cinematografico del paese proietta infatti un vecchio film, Las manos de Orlac (1935), rifacimento di un film espressionista in cui un pianista di successo, che ha perso le mani in un incidente, si ritrova, dopo un intervento chirurgico, due nuovi arti che sono però appartenuti ad un assassino che strangolava le proprie vittime. Ed è appunto ciò che farà, quasi sempre in preda ad un delirio derivatagli dalla visione di quelle mani mostruose, il protagonista di questa storia horror interpretata da un altro grande attore, Peter Lorre.

Come contraltare alla sua discesa all’inferno, non più “frenabile” neanche dall’amore, romanzo e film (in misura minore) esibiscono un “doppio” registro simbolico basato sull’impossibilità di cambiare il proprio destino. L’unico locale cinematografico del paese proietta infatti un vecchio film, Las manos de Orlac (1935), rifacimento di un film espressionista in cui un pianista di successo, che ha perso le mani in un incidente, si ritrova, dopo un intervento chirurgico, due nuovi arti che sono però appartenuti ad un assassino che strangolava le proprie vittime. Ed è appunto ciò che farà, quasi sempre in preda ad un delirio derivatagli dalla visione di quelle mani mostruose, il protagonista di questa storia horror interpretata da un altro grande attore, Peter Lorre.

Raramente un film s’incarna in un solo personaggio e in un solo attore, capace di recitare anche solo aprendo e chiudendo gli occhi, e contorcendo il volto negli spasimi della sofferenza interiore, pur avendo al suo fianco la bellissima e austera Jacqueline Bisset. E raramente, l’approccio registico – totalmente autoriale – sembra voler trasfondere il senso di un interminabile e scoppiettante monologo teatrale tra le quinte di un paesaggio reale, bellissimo e triste, che si specchia continuamente nel dolore del protagonista. Insomma, i confini dell’adattamento letterario sono infiniti e non è detto che un film che “rimonta” a modo suo un romanzo, non sia egualmente fedele al suo spirito e alla sua centralità espressiva.

Raramente un film s’incarna in un solo personaggio e in un solo attore, capace di recitare anche solo aprendo e chiudendo gli occhi, e contorcendo il volto negli spasimi della sofferenza interiore, pur avendo al suo fianco la bellissima e austera Jacqueline Bisset. E raramente, l’approccio registico – totalmente autoriale – sembra voler trasfondere il senso di un interminabile e scoppiettante monologo teatrale tra le quinte di un paesaggio reale, bellissimo e triste, che si specchia continuamente nel dolore del protagonista. Insomma, i confini dell’adattamento letterario sono infiniti e non è detto che un film che “rimonta” a modo suo un romanzo, non sia egualmente fedele al suo spirito e alla sua centralità espressiva.

Tornando ancora indietro, eccoci a La saggezza del sangue, il meno visibile tra i tre film, visto che si attende ancora una versione in Dvd. Il romanzo di Flannery O’Connor, una scrittrice della Georgia, anch’essa di lontane origini irlandesi, come Huston, fu pubblicato nel 1952, quando la donna era già affetta da una terribile malattia, il Lupus, che nell’arco di dieci anni l’avrebbe portata a una morte precoce, all’età di 39 anni.

Tornando ancora indietro, eccoci a La saggezza del sangue, il meno visibile tra i tre film, visto che si attende ancora una versione in Dvd. Il romanzo di Flannery O’Connor, una scrittrice della Georgia, anch’essa di lontane origini irlandesi, come Huston, fu pubblicato nel 1952, quando la donna era già affetta da una terribile malattia, il Lupus, che nell’arco di dieci anni l’avrebbe portata a una morte precoce, all’età di 39 anni.

È una storia molto tipica e molto nord-americana, che confina con l’infinito peregrinare dei personaggi letterari e cinematografici del Novecento e dell’Ottocento statunitense, non a caso percorso dalle carovane degli emigrati europei. Il suo eroe, Hazel Motes, reduce di guerra, ossessionato dalla cristianità della sua famiglia e della sua gente, decide di fare il predicatore, fondando una chiesa senza Cristo e senza trascendenza e neppure redenzione, se non nel mondo terreno.

Anche in quest’aspetto, il segno del vagabondare profetico dei tanti personaggi che spaziano dalla letteratura (Twain, Caldwell, Lewis, Faulkner, Steinbeck) al cinema (Furore di Ford, Il figlio di Giuda di Richard Brooks e il recente L’apostolo di e con Robert Duvall) è infinito e costituì una sorta di tentazione irresistibile per un “irregolare” come Huston che, nel 1971, girò un altro film, quasi documentario, Fat City, dedicato al mondo del pugilato minore, ambientato in una piccola comunità del sud ovest.

Anche in quest’aspetto, il segno del vagabondare profetico dei tanti personaggi che spaziano dalla letteratura (Twain, Caldwell, Lewis, Faulkner, Steinbeck) al cinema (Furore di Ford, Il figlio di Giuda di Richard Brooks e il recente L’apostolo di e con Robert Duvall) è infinito e costituì una sorta di tentazione irresistibile per un “irregolare” come Huston che, nel 1971, girò un altro film, quasi documentario, Fat City, dedicato al mondo del pugilato minore, ambientato in una piccola comunità del sud ovest.

Si deve anche ricordare che, nel portare sullo schermo Moby Dick, Huston aveva dichiarato che avrebbe forzato l’interpretazione del romanziere, facendo emergere la blasfemia del capitano Achab, fallimentare attentatore del Dio/Leviatano.

Così, esasperando la contraddizione della religione senza Dio e senza Cristo, Huston descrive la vera essenza di quel pezzo di America picaresca, fedele alle parole “Cristo” e “Dio”, ma totalmente avulsa dalla sacralità.

Così, esasperando la contraddizione della religione senza Dio e senza Cristo, Huston descrive la vera essenza di quel pezzo di America picaresca, fedele alle parole “Cristo” e “Dio”, ma totalmente avulsa dalla sacralità.

Basato su un realismo spoglio, non immune da un’ironia acre – ma senza alcuna traccia di folclorismo e di tratti pittoreschi – il film lavora su un parallelismo tra i paesaggi urbani degradati e i personaggi, veri e propri “freaks”. Con questo approccio quasi naturalistico la pellicola scivola lentamente in una drammaticità surreale che scaturisce “naturalmente” dalle situazioni in cui si avventurano Hazel e gli altri anti eroi del racconto.

Secondo Morando Morandini – che omaggiamo post-mortem – «è il più americano dei film di Huston e il più europeo rispetto ad una forma cinematografica che cancella ogni sovrapposizione spettacolare, facendo emergere l’essenza di una spettralità in cui è racchiuso il mondo separato della profonda provincia statunitense». Un territorio vastissimo che, non a caso, è il medesimo in cui, pochi anni dopo, sarebbero nati gli “horror” di Stephen King e le successive trasposizioni filmiche che, al contrario di ciò che accade in La saggezza nel sangue, spettacolarizzano in forme gotiche, quando non fantastiche, la medesima ossessione religiosa e mistica.

Secondo Morando Morandini – che omaggiamo post-mortem – «è il più americano dei film di Huston e il più europeo rispetto ad una forma cinematografica che cancella ogni sovrapposizione spettacolare, facendo emergere l’essenza di una spettralità in cui è racchiuso il mondo separato della profonda provincia statunitense». Un territorio vastissimo che, non a caso, è il medesimo in cui, pochi anni dopo, sarebbero nati gli “horror” di Stephen King e le successive trasposizioni filmiche che, al contrario di ciò che accade in La saggezza nel sangue, spettacolarizzano in forme gotiche, quando non fantastiche, la medesima ossessione religiosa e mistica.

2 dicembre 2015