L'alchimia che fece grande il cinema italiano

Memorie d'Oltrecinema. Gianni Olla ci apre la sua cineteca per riscoprire grandi film che riemergono dal passato: In nome del popolo italiano (1972), Il sorpasso (1962), Una vita difficile (1961) di Dino Risi, La voglia matta (1961) di Luciano Salce

Nato all’epoca della “nouvelle vague”, il concetto di autore cinematografico ha ormai sostituito le vecchie definizioni tecniche di regista o “director”. Nel contempo, proprio il processo creativo filmico si è scisso nettamente in due tronconi: da una parte le grandi produzioni internazionali per il cinema e le reti televisive; dall’altra l’iper soggettività del cinema digitale e dei vari supporti tecnologici (dalle microcamere ai cellulari), che sempre di più attualizza ciò che profetizzava, già nel 1948, Alexander Astruc, con la sua “camera stylo”: la macchina da presa che “scrive film” come fossero libri, assolutamente personali e riferibili esclusivamente ad un unico “creatore”.

È facile ricordare che, proprio ai tempi della “nouvelle vague”, il concetto di autore fu però usato con disinvoltura proprio dai suoi maggiori esponenti (soprattutto Godard, Truffaut e Rohmer) per segnalare le loro scelte di “cinephiles”, ma anche di “riscrittori” dell’intera storia del cinema, all’insegna di un’autorialità diffusa che un personaggio come Welles puntualmente irrideva, visto che le rivalutazioni autoriali includevano in larga misura registi “industriali” come Minnelli, Hawks, Ray, Fuller.

A prescindere dalle scelte personali di critici e autori, è certo che, seguendo le indicazioni di Antonio Costa, la ricerca di un’autorialità costante all’interno della storia del cinema ha permesso un approccio più problematico al cinema di genere – quasi sempre hollywoodiano, ma segnato dalla presenza di indiscutibili maestri come Ford, Lang, Capra, Lubitsch, Wilder, Cukor, Kazan e tanti altri meno famosi – caratterizzato da forme e stili e tecniche di regia tutt’altro che seriali e ingabbiate nella logica del cinema industriale. Nello stesso tempo, lo stesso Costa, indica che il percorso critico che dal cinema di genere arriva alle costanti autoriali, può essere facilmente ribaltato. Ci sono tracce di genere nel cinema di Bergman – soprattutto nei suoi primi film – e di Fellini, nel neorealismo italiano e in Buñuel, e ovviamente, anche nel cinema di Truffaut, in questo caso perfino esibite.

A prescindere dalle scelte personali di critici e autori, è certo che, seguendo le indicazioni di Antonio Costa, la ricerca di un’autorialità costante all’interno della storia del cinema ha permesso un approccio più problematico al cinema di genere – quasi sempre hollywoodiano, ma segnato dalla presenza di indiscutibili maestri come Ford, Lang, Capra, Lubitsch, Wilder, Cukor, Kazan e tanti altri meno famosi – caratterizzato da forme e stili e tecniche di regia tutt’altro che seriali e ingabbiate nella logica del cinema industriale. Nello stesso tempo, lo stesso Costa, indica che il percorso critico che dal cinema di genere arriva alle costanti autoriali, può essere facilmente ribaltato. Ci sono tracce di genere nel cinema di Bergman – soprattutto nei suoi primi film – e di Fellini, nel neorealismo italiano e in Buñuel, e ovviamente, anche nel cinema di Truffaut, in questo caso perfino esibite.

In ogni caso, la generalizzazione del concetto di autore non è facilmente applicabile ai discorsi storici e critici e uno degli abbagli più evidenti scaturiti da questo nominalismo fallacce, riguarda ad esempio, la commedia italiana, bistrattata dalla critica fin dai suoi esordi, quasi sempre premiata dal pubblico, poi giustamente rivalutata fino ad individuare, nel magma di un modello che si è espresso attraverso pratiche alte, medie e basse, una serie di personalità indiscutibili: Dino Risi, Luigi Comencini, Mario Monicelli.

Ma senza nulla togliere alla grandezza di questi nomi – e di altri come Scola, Lattuada, Germi, Zampa, Loy, Salce, inseribili nello stesso contenitore – basterebbe uno sguardo alle loro filmografie per evidenziare, fin dalle loro prime opere, un cinema di mestiere, per niente disprezzabile, anzi con punte di eccellenza notevoli (Il medico e lo stregone e I soliti ignoti di Monicelli, Il segno di Venere di Risi, Proibito rubare, Persiane chiuse, La tratta delle bianche di Comencini) inseribili in contenitori che spaziano dalla commedia al melodramma, ma quasi sempre legati a una novellizzazione della società italiana del dopoguerra che si affiancava alla rivoluzione neorealista.

La loro promozione ad autori, un termine quasi sconosciuto nel cinema italiano di quegli anni, avvenne a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, con opere come La Grande Guerra (leone d’oro a Venezia nel 1959), Tutti a casa (1960) e soprattutto Una vita difficile (1961) e Il sorpasso (1962), entrambi di Dino Risi.

In questa sintetica e lacunosa ricostruzione di un pezzo importantissimo del cinema italiano del Novecento, manca altre importanti considerazioni. In primo luogo, il ruolo degli sceneggiatori, veri e propri inventori, fin dai tempi del neorealismo (Zavattini docet, visto la sua presenza stabile come inventore di macchine sceniche e narrative per quasi cinquant’anni) di idee, temi, canovacci, dialoghi, scritture, ambientazioni. A parte Rossellini, e poi Pasolini, e quindi i giovani della “vague” italiana (Bellocchio e Bertolucci) nessun regista e/o autore (da Visconti a Fellini, passando per Antonioni) ha potuto fare a meno degli scrittori. E, nel caso della commedia, i nomi degli sceneggiatori costituiscono una vera e propria elite, decisamente autoriale (ovvero legata a poetiche e tematiche personali) a cui va attribuita una buona parte dei meriti e dei demeriti del genere. Ecco i nomi più importanti: Age, Scarpelli, Amidei, Sonego, De Concini, Vincenzoni, Maccari, D’Amico, Benvenuti, De Bernardi. Aggiungo obbligatoriamente a questo elenco Ettore Scola, la cui carriera cinematografica, tra scrittura e regia, indica appunto la principale linea di congiunzione tra cinema di genere e cinema d’autore.

In questa sintetica e lacunosa ricostruzione di un pezzo importantissimo del cinema italiano del Novecento, manca altre importanti considerazioni. In primo luogo, il ruolo degli sceneggiatori, veri e propri inventori, fin dai tempi del neorealismo (Zavattini docet, visto la sua presenza stabile come inventore di macchine sceniche e narrative per quasi cinquant’anni) di idee, temi, canovacci, dialoghi, scritture, ambientazioni. A parte Rossellini, e poi Pasolini, e quindi i giovani della “vague” italiana (Bellocchio e Bertolucci) nessun regista e/o autore (da Visconti a Fellini, passando per Antonioni) ha potuto fare a meno degli scrittori. E, nel caso della commedia, i nomi degli sceneggiatori costituiscono una vera e propria elite, decisamente autoriale (ovvero legata a poetiche e tematiche personali) a cui va attribuita una buona parte dei meriti e dei demeriti del genere. Ecco i nomi più importanti: Age, Scarpelli, Amidei, Sonego, De Concini, Vincenzoni, Maccari, D’Amico, Benvenuti, De Bernardi. Aggiungo obbligatoriamente a questo elenco Ettore Scola, la cui carriera cinematografica, tra scrittura e regia, indica appunto la principale linea di congiunzione tra cinema di genere e cinema d’autore.

E ancora, la commedia si è stabilizzata soprattutto attraverso quattro attori/personaggi, vere e proprie maschere che si rifanno alla tradizione teatrale italiana, anche questa alta, media e bassa, ovvero comprendente l’avanspettacolo e Shakespeare, il varietà televisivo e Goldoni: Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi.

Infine, non va dimenticato che i grandi successi del cinema italiano post bellico, almeno fino alla metà degli anni Settanta, nacquero all’insegna di ciò che il sempre citato Vittorio Spinazzola chiamò l’alleanza tra produttori e autori; tra questi ultimi sono compresi anche i nomi più prestigiosi del cinema nazionale: Fellini, Visconti, Antonioni.

L’apparente paradosso di queste ibridazioni, assolutamente naturali in una cinematografia che fu seconda, sul piano industriale, ma anche come popolarità e prestigio, solo a Hollywood, è appunto dimostrata dai nomi dei produttori che affrontarono le sfide, anche culturali, politiche e morali, degli anni Sessanta, pur essendo assolutamente estranei sia alla politica degli autori, sia alla contestazione giovanile. La Grande Guerra fu fortemente voluto da De Laurentis (così come Tutti a casa e Una vita difficile), il quale avrebbe poi voluto bissare il successo della coppia Sordi/Gassman con Il Sorpasso, poi rilevato da Cecchi Gori, quando Sordi rifiutò la parte di Bruno Cortona, il perdigiorno protagonista del film, perché lesivo della propria immagine.

L’apparente paradosso di queste ibridazioni, assolutamente naturali in una cinematografia che fu seconda, sul piano industriale, ma anche come popolarità e prestigio, solo a Hollywood, è appunto dimostrata dai nomi dei produttori che affrontarono le sfide, anche culturali, politiche e morali, degli anni Sessanta, pur essendo assolutamente estranei sia alla politica degli autori, sia alla contestazione giovanile. La Grande Guerra fu fortemente voluto da De Laurentis (così come Tutti a casa e Una vita difficile), il quale avrebbe poi voluto bissare il successo della coppia Sordi/Gassman con Il Sorpasso, poi rilevato da Cecchi Gori, quando Sordi rifiutò la parte di Bruno Cortona, il perdigiorno protagonista del film, perché lesivo della propria immagine.

È sulla base di questa premessa che si possono considerare come veri e propri cicli o insiemi autoriali – e prescindendo da ogni giudizio critico sulla loro riuscita – tanti film firmati dai maestri della commedia, sapendo naturalmente che anche questi percorsi sono assolutamente legati al modo di produzione industriale.

Così, a proposito di Dino Risi, Una vita difficile, Il sorpasso, In nome del popolo italiano, sono di fatto sia una sorta di controstoria culturale e sociale dell’Italia post bellica – diciamo dalla resistenza al post sessantotto – sia una raffigurazione, tipica della commedia, di una serie di maschere di italianità che, nei diversi passaggi temporali, si affermarono come archetipi. Non è un caso che i personaggi principali di quei film siano interpretati dapprima dall’“italianissimo” Alberto Sordi (in Una vita difficile, contemporaneamente eroe e pavido, capace di arrangiarsi con mille compromessi ma anche di ribellarsi, nel finale, con la celebre sequenza dello schiaffo al commendatore che finisce per cadere nella piscina durante un ricevimento), quindi da Vittorio Gassman (Il sorpasso, I mostri, Il gaucho, Il tigre, Il profeta, In nome del popolo italiano), anch’esso italianissimo, ma senza alcuna contraddizione caratteriale: uno sbruffone “tuttodunpezzo” e senza incertezze morali.

Si può aggiungere che proprio a partire dai film citati, sei su un totale di diciotto pellicole in un decennio – neanche tante per un regista di genere – è possibile elaborare una mitologia opposta a quella dell’italiano medio interpretato, o meglio racchiuso nella maschera di Alberto Sordi. È stato Gassman il vero italiano medio, purtroppo non costretto, come Sordi ad essere pavido e a nascondersi, ma pronto a esibire la sua ribalderia. Non a caso, lo storico Giovanni De Luna, in un volume sulla post contestazione (Le ragioni di un decennio 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria), scrive, a proposito del clima politico culturale degli anni Ottanta: «È come se il personaggio interpretato da Gassman nel Sorpasso di Risi, fosse ritornato prepotentemente sulla scena, con tutto il suo cinismo e il suo individualismo feroce e intollerante».

Si può aggiungere che proprio a partire dai film citati, sei su un totale di diciotto pellicole in un decennio – neanche tante per un regista di genere – è possibile elaborare una mitologia opposta a quella dell’italiano medio interpretato, o meglio racchiuso nella maschera di Alberto Sordi. È stato Gassman il vero italiano medio, purtroppo non costretto, come Sordi ad essere pavido e a nascondersi, ma pronto a esibire la sua ribalderia. Non a caso, lo storico Giovanni De Luna, in un volume sulla post contestazione (Le ragioni di un decennio 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria), scrive, a proposito del clima politico culturale degli anni Ottanta: «È come se il personaggio interpretato da Gassman nel Sorpasso di Risi, fosse ritornato prepotentemente sulla scena, con tutto il suo cinismo e il suo individualismo feroce e intollerante».

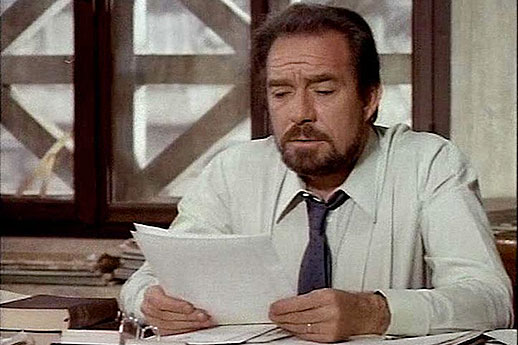

In realtà quel personaggio riappare davvero nell’ultimo, straordinario, tassello della vocazione autoriale di Risi: In nome del popolo italiano, interpretato appunto da Gassman nel ruolo dell’industriale e palazzinaro Santenocito. Accanto a lui, nello stesso film, un altro dei quattro grandi della commedia, Ugo Tognazzi, il perdente di turno, nei panni di un magistrato che, “in nome del popolo italiano”, conduce una guerra personale contro l’onnipotente uomo d’affari. Ma la data della realizzazione, il 1972, è in forte anticipo sul “riflusso” degli anni Ottanta a cui fa riferimento Giovanni De Luna. Il 1972, infatti, è ancora un anno “rivoluzionario”, strettamente legato ai fermenti del post sessantotto, e altri film del periodo, anche di genere, fanno riferimento a quella stagione di rivolte giovanili.

Mettendo tra parentesi i tanti film “alimentari” (il che non vuol dire automaticamente brutti o banali) girati da Risi nello stesso periodo (Le bambole, I complessi, I nostri mariti, Operazione San Gennaro, Vedo Nudo, Noi donne siamo fatte cosi), della serie autoriale potrebbero far parte anche la confermata esibizione dell’italianità sbruffonesca e avida di Gassman in terra straniera (Il gaucho), contornato da due figure opposte, ma nondimeno ridicole: il galantuomo Nazzari, che si è rifatto una vita da ricco imprenditore in Argentina, e il vero emigrato povero Nino Manfredi, altra maschera della commedia, caratterizzata da una socialità proletaria; la crisi coniugale del borghese arricchito – L’ombrellone, nuova costola de Il Sorpasso – nella società di massa della libertà sessuale e del consumismo; la caricatura estrema (esplicitamente da fotoromanzo), geniale e provocatoria dell’immaginario popolare moderno nella società contadina che approdava nelle grandi città (Straziami ma di baci saziami); la crisi di mezz’età di un altro borghese arricchito (di nuovo Gassman in Il tigre), alle prese con amante giovane e figli diciottenni che, invano, tenta di controllare, come da copione pre e post sessantottesco. Infine, con Il profeta (ancora Gassman), ipotizza beffardamente una saggezza da eremita contadino (ma con il cervello fino) che si prende gioco dei turbolenti hippies metropolitani e contemporaneamente diventa un divo dei salotti della borghesia illuminata e della televisione, entrambi già “formatati” come “società dello spettacolo”.

Mettendo tra parentesi i tanti film “alimentari” (il che non vuol dire automaticamente brutti o banali) girati da Risi nello stesso periodo (Le bambole, I complessi, I nostri mariti, Operazione San Gennaro, Vedo Nudo, Noi donne siamo fatte cosi), della serie autoriale potrebbero far parte anche la confermata esibizione dell’italianità sbruffonesca e avida di Gassman in terra straniera (Il gaucho), contornato da due figure opposte, ma nondimeno ridicole: il galantuomo Nazzari, che si è rifatto una vita da ricco imprenditore in Argentina, e il vero emigrato povero Nino Manfredi, altra maschera della commedia, caratterizzata da una socialità proletaria; la crisi coniugale del borghese arricchito – L’ombrellone, nuova costola de Il Sorpasso – nella società di massa della libertà sessuale e del consumismo; la caricatura estrema (esplicitamente da fotoromanzo), geniale e provocatoria dell’immaginario popolare moderno nella società contadina che approdava nelle grandi città (Straziami ma di baci saziami); la crisi di mezz’età di un altro borghese arricchito (di nuovo Gassman in Il tigre), alle prese con amante giovane e figli diciottenni che, invano, tenta di controllare, come da copione pre e post sessantottesco. Infine, con Il profeta (ancora Gassman), ipotizza beffardamente una saggezza da eremita contadino (ma con il cervello fino) che si prende gioco dei turbolenti hippies metropolitani e contemporaneamente diventa un divo dei salotti della borghesia illuminata e della televisione, entrambi già “formatati” come “società dello spettacolo”.

A volere estendere questa brevissima analisi, si potrebbe dire che, come regista di mezz’età, cresciuto cinematograficamente nell’immediato dopoguerra (come i suoi sceneggiatori, d’altronde), e soprattutto come psichiatra mancato, Risi si muove all’interno di una mutazione generazionale e di un largo movimento culturale e sociale, di cui si sente contemporaneamente partecipe e “distanziato”, se non apertamente critico, fino all’irrisione sia dei “matusa”, sia dei presunti rivoluzionari o hippies.

Questa incerta e quasi cinica posizione è parte dell’immaginario degli anni Sessanta, ancora dominato sul piano cinematografico non già dalle provocazioni di Bellocchio, Pasolini, Bertolucci, Taviani, ma piuttosto dai grandi autori formatosi in epoca neorealista o addirittura durante il fascismo (Fellini, Visconti, Antonioni) e soprattutto dai registi e sceneggiatori della commedia. Un film emblematico – e piuttosto bello, anche se dimenticato – di questa diffidenza verso le nuove generazioni, è La voglia matta (1962) di Luciano Salce, interpretato da Ugo Tognazzi nei panni di un imprenditore di mezz’età, ricco, sicuro di sé, donnaiolo impenitente con famiglia a Milano e amante a Roma, che, a causa di una panne viene soccorso da una banda di giovani (ragazzi e ragazze), appartenenti alla ricca borghesia romana. Costoro lo obbligano a passare il week end con loro in una villa isolata vicino al mare, usandolo quasi come un’attrazione: il matusa di turno che dovrà vedersela con la disinvoltura delle ragazze (il film lanciò una giovanissima Catherine Spaak) e con lo scherno continuo dei maschi. La scena chiave del film si svolge in acqua, al largo, dove Tognazzi ha voluto esibirsi in una prova di nuoto di fondo e rischia l’annegamento per stanchezza.

Questa incerta e quasi cinica posizione è parte dell’immaginario degli anni Sessanta, ancora dominato sul piano cinematografico non già dalle provocazioni di Bellocchio, Pasolini, Bertolucci, Taviani, ma piuttosto dai grandi autori formatosi in epoca neorealista o addirittura durante il fascismo (Fellini, Visconti, Antonioni) e soprattutto dai registi e sceneggiatori della commedia. Un film emblematico – e piuttosto bello, anche se dimenticato – di questa diffidenza verso le nuove generazioni, è La voglia matta (1962) di Luciano Salce, interpretato da Ugo Tognazzi nei panni di un imprenditore di mezz’età, ricco, sicuro di sé, donnaiolo impenitente con famiglia a Milano e amante a Roma, che, a causa di una panne viene soccorso da una banda di giovani (ragazzi e ragazze), appartenenti alla ricca borghesia romana. Costoro lo obbligano a passare il week end con loro in una villa isolata vicino al mare, usandolo quasi come un’attrazione: il matusa di turno che dovrà vedersela con la disinvoltura delle ragazze (il film lanciò una giovanissima Catherine Spaak) e con lo scherno continuo dei maschi. La scena chiave del film si svolge in acqua, al largo, dove Tognazzi ha voluto esibirsi in una prova di nuoto di fondo e rischia l’annegamento per stanchezza.

Lo salva un ragazzo che prima di soccorrerlo con il suo canotto, lo guarda perplesso e sorridendo afferma di non aver mai visto un ingegnere affogare e che potrebbe anche essere un spettacolo interessante. E ancora, in una sequenza di raccordo, alcuni dei ragazzi si mettono a fischiettare un motivo musicale; i loro amici chiedono di cosa si tratti. Ecco la risposta: è l’inno delle SS. Quel brevissimo inserto, quasi extra diegetico, indica appunto la totale diffidenza della generazione pre e post bellica – cresciuta appunto tra antifascismo, resistenza e democrazia repubblicana – nei confronti di ciò che appariva una sorta di pericoloso atteggiamento nichilista delle giovani generazioni.

Ma per tornare a Il nome del popolo italiano, il clima politico-sociale e culturale dell’Italia del 1972 era decisamente cambiato, e non in meglio. Ma il senso di questa diffidenza nei confronti delle giovani generazioni, diventante nel frattempo anti borghesi, almeno negli atteggiamenti, resta sempre fortissima. Una della sequenze più divertenti, e anche sintomatiche delle caratterizzazione simbolica del personaggio di Santenocito, riguarda il suo brevissimo e criptico dialogo con un autostoppista che va verso Roma. Dopo averlo preso a bordo, l’imprenditore quasi lo aggredisce, snocciolando ogni litania offensiva contro gli hippies perdigiorno e, in generale, contro l’assoluta negatività dei giovani. Il suo interlocutore riesce appena a fargli capire che non parla l’italiano e lui, indispettito per aver perso del tempo inutilmente, ferma l’auto e lo caccia via. Salvo accorgersi, mentre sta ripartendo che il giovane ha capito benissimo le sue invettive e lo ha preso bellamente in giro.

Ma per tornare a Il nome del popolo italiano, il clima politico-sociale e culturale dell’Italia del 1972 era decisamente cambiato, e non in meglio. Ma il senso di questa diffidenza nei confronti delle giovani generazioni, diventante nel frattempo anti borghesi, almeno negli atteggiamenti, resta sempre fortissima. Una della sequenze più divertenti, e anche sintomatiche delle caratterizzazione simbolica del personaggio di Santenocito, riguarda il suo brevissimo e criptico dialogo con un autostoppista che va verso Roma. Dopo averlo preso a bordo, l’imprenditore quasi lo aggredisce, snocciolando ogni litania offensiva contro gli hippies perdigiorno e, in generale, contro l’assoluta negatività dei giovani. Il suo interlocutore riesce appena a fargli capire che non parla l’italiano e lui, indispettito per aver perso del tempo inutilmente, ferma l’auto e lo caccia via. Salvo accorgersi, mentre sta ripartendo che il giovane ha capito benissimo le sue invettive e lo ha preso bellamente in giro.

Dunque, il film non si estranea dalla politica e dalla società di quei tempi, ma, in qualche modo, dissemina di richiami cronachistici e di simboli culturali e sociali l’intera trama.

Uno degli spunti attualizzanti, e oggi già leggibili in senso storico, riguarda certamente le prime inchieste di alcuni “pretori d’assalto” – il termine, non propriamente elogiativo, fu coniato da Indro Montanelli – sull’inquinamento ambientale provocato dalle raffinerie di petrolio ma anche dai tanti scarichi fognari delle ville che sorgevano, spesso abusivamente sui litorali italiani, da nord a sud. Il pretore d’assalto del film si chiama Mariano Bonifazi e, nelle prime scene, contempla l’immondezza e i pesci morti sul Lido di Ostia. Sa anche chi è il colpevole e si ostina a cercare di incastrarlo: Santenicuti. L’imprenditore, oltretutto, è un siciliano, ovvero parte di quella che Sciascia, negli stessi anni, chiamerà la sicilianizzazione dell’Italia, spesso di stampo mafioso; corruttore e corrotto, Santenocito è un tronfio esponente della Roma carnevalesca che ormai domina anche il mondo politico della Capitale.

La simbologia oppositiva prosegue con il confronto tra il ciclomotore e l’abbigliamento “casual” del magistrato e la rombante Maserati, nonché il perfetto abbigliamento da vero signore del suo nemico. Si potrebbe sottolineare un eccesso di didascalismo in questi confronti estremi tra le simbologie sociali, ma questo fa parte delle strutture della commedia – non solo cinematografica – e delle maschere dei personaggi che devono essere identificati dallo spettatore senza alcuna incertezza.

La simbologia oppositiva prosegue con il confronto tra il ciclomotore e l’abbigliamento “casual” del magistrato e la rombante Maserati, nonché il perfetto abbigliamento da vero signore del suo nemico. Si potrebbe sottolineare un eccesso di didascalismo in questi confronti estremi tra le simbologie sociali, ma questo fa parte delle strutture della commedia – non solo cinematografica – e delle maschere dei personaggi che devono essere identificati dallo spettatore senza alcuna incertezza.

In realtà, fuori dal facile didascalismo, la simbologia generale della pellicola – o almeno quella che racchiude anche il titolo del film – è il cosiddetto “palazzaccio”, ovvero il vecchio Palazzo di Giustizia di Roma, ora sede della Corte di Cassazione, un imponente edificio monumentale di fine Ottocento che, dalla fine degli anni Sessanta, fu interessato da crepe e crolli continui che, alla fine, costrinsero il Ministero allo sgombero degli uffici e ad un lunghissimo e difficile lavoro di restauro che durò oltre dieci anni.

Il “palazzaccio” è appunto la sede precaria – cioè continuamente minacciata da crolli, tra la disperazione del personale – del giudice Bonfazzi, sommerso dai suoi faldoni, anch’essi monumentali e in condizioni precarie, minacciati dalla polvere e dai calcinacci. Attende di essere trasferito provvisoriamente – lui e i suoi incartamenti – in una caserma dell’esercito dove, provvisoriamente, potrà proseguire il suo lavoro.

Tra i faldoni c’è anche un nuovo capitolo della sua guerra nei confronti di Santenocito. Difatti, un’inchiesta sulla morte per avvelenamento di una giovanissima “escort” – il termine, allora, non esisteva, ma serve a far capire l’eterna dinamica del potere – che si prestava come accompagnatrice e qualcosa di più nei confronti di esponenti del bel mondo della capitale. Tra questi c’è appunto anche il suo nemico e Bonifazzi approfitta dell’occasione per cercare le prove di un coinvolgimento di Santenocito nella morte della ragazza.

Benché il film sia abbastanza noto, è meglio non rivelare il finale a sorpresa, che non fu gradito dall’opinione pubblica e tantomeno a sinistra, visto che la trama sembrava inizialmente collegabile con il “i film politici e di denuncia” che, all’epoca, andavano per la maggiore. Piuttosto è meglio sottolineare l’ennesima struttura oppositiva, anche in senso visivo, della pellicola: la vita e il tempo libero di Santenocito sono all’insegna del “carnevalesco” – in questo c’è appunto il segno del personaggio de Il sorpasso – mentre in Bonifazzi prevale una sorta di eterna quaresima, nell’apocalisse delle strutture (è lo stato italiano che crolla assieme al Palazzaccio), nell’impotenza della giustizia, nella contemplazione mesta dei pesci morti sulla spiaggia di Ostia, nella solitudine del personaggio. Non è un caso che una delle scene più grottesche e quasi comiche del film sia la convocazione notturna dell’industriale, prelevato a forza dai carabinieri mentre si divertiva, travestito da soldato romano, ad un festa mascherata. E, ancora, un’altra esplosione di teatralità, quasi da commedia dell’arte, sta nella sequenza in cui l’imprenditore, pur di non far testimoniare il padre anziano, che si rifiuta di fornire al figlio un falso alibi, lo fa internare a forza in un ospedale psichiatrico.

Benché il film sia abbastanza noto, è meglio non rivelare il finale a sorpresa, che non fu gradito dall’opinione pubblica e tantomeno a sinistra, visto che la trama sembrava inizialmente collegabile con il “i film politici e di denuncia” che, all’epoca, andavano per la maggiore. Piuttosto è meglio sottolineare l’ennesima struttura oppositiva, anche in senso visivo, della pellicola: la vita e il tempo libero di Santenocito sono all’insegna del “carnevalesco” – in questo c’è appunto il segno del personaggio de Il sorpasso – mentre in Bonifazzi prevale una sorta di eterna quaresima, nell’apocalisse delle strutture (è lo stato italiano che crolla assieme al Palazzaccio), nell’impotenza della giustizia, nella contemplazione mesta dei pesci morti sulla spiaggia di Ostia, nella solitudine del personaggio. Non è un caso che una delle scene più grottesche e quasi comiche del film sia la convocazione notturna dell’industriale, prelevato a forza dai carabinieri mentre si divertiva, travestito da soldato romano, ad un festa mascherata. E, ancora, un’altra esplosione di teatralità, quasi da commedia dell’arte, sta nella sequenza in cui l’imprenditore, pur di non far testimoniare il padre anziano, che si rifiuta di fornire al figlio un falso alibi, lo fa internare a forza in un ospedale psichiatrico.

Infine, la sequenza più bella, più simbolica, capace di lanciare messaggi a futura memoria validi anche oggi, sta nell’epilogo. È una domenica pomeriggio d’estate e Bonifazzi si aggira per le strade di una Roma deserta, fuori dal centro. Dalle finestre aperte si ode l’eco di una telecronaca calcistica: l’Italia gioca contro l’Inghilterra. Il magistrato non si cura del rumore di fondo, pensa alla sua discutibile decisione di far arrestare per omicidio Santenocito, ma improvvisamente la partita finisce e tutto il quartiere scende in piazza a festeggiare la storica vittoria dell’Italia contro “la perfida Albione”, mai sconfitta prima, anche calcisticamente.

Sommerso dalla folla, Bonifazzi vede o meglio immagina di vedere in quella massa urlante e di nuovo carnevalesca, il suo nemico: tifoso sfegatato, nostalgico fascista, palazzinaro corruttore e corrotto, seduttore senza scrupoli, uomo amorale, amico dei golpisti. Il finale è, insomma, una sorta di diagramma quasi biografico della nazione la cui classe media – che comprende sia il magistrato che l’imprenditore corrotto ma che non ha alcun contraltare positivo, neanche nel mondo giovanile, rappresentato dopotutto dalla “escort” disperata o dall’hippie – si è ormai dissolta sul piano delle responsabilità civili e morali ed ha come unico simbolo unificante la nazionale di calcio. La bandiera esibita negli stadi e nelle finestre è un collante interclassista che appare anche in un altro film, L’ingorgo, di Comencini (1978), quasi un film di fantascienza o anche orrorifico – benché le disavventure degli automobilisti bloccati in autostrada siano un dato di cronaca – che si scioglie alla notizia che la nazionale di calcio ha vinto una partita importante. Tutti i disperati dell’autostrada si esaltano e tirano fuori persino il tricolore, dimenticando la loro disperazione.

Sommerso dalla folla, Bonifazzi vede o meglio immagina di vedere in quella massa urlante e di nuovo carnevalesca, il suo nemico: tifoso sfegatato, nostalgico fascista, palazzinaro corruttore e corrotto, seduttore senza scrupoli, uomo amorale, amico dei golpisti. Il finale è, insomma, una sorta di diagramma quasi biografico della nazione la cui classe media – che comprende sia il magistrato che l’imprenditore corrotto ma che non ha alcun contraltare positivo, neanche nel mondo giovanile, rappresentato dopotutto dalla “escort” disperata o dall’hippie – si è ormai dissolta sul piano delle responsabilità civili e morali ed ha come unico simbolo unificante la nazionale di calcio. La bandiera esibita negli stadi e nelle finestre è un collante interclassista che appare anche in un altro film, L’ingorgo, di Comencini (1978), quasi un film di fantascienza o anche orrorifico – benché le disavventure degli automobilisti bloccati in autostrada siano un dato di cronaca – che si scioglie alla notizia che la nazionale di calcio ha vinto una partita importante. Tutti i disperati dell’autostrada si esaltano e tirano fuori persino il tricolore, dimenticando la loro disperazione.

Tornando a Risi, dopo In nome del popolo italiano, quella “rabbia” sociale che non ha più eroi da acclamare ma solo pavidi esponenti di una Italia cacciarona o inutilmente vendicativa, si scaricherà in un film poco visto (e direi rimosso), Mordi e fuggi.

Scritto assieme a Ruggero Maccari racconta l’avventura di due amanti – gente comune, come quella che appare nei film precedenti – che vengono casualmente presi in ostaggio da una banda di anarchici in fuga dopo una sanguinosa rapina. È insomma, la stessa italietta che per tutto il decennio si trovò a convivere e ad essere impotente e spesso intellettualmente pavida nei confronti del terrorismo.

Si può chiudere con due emblematiche dichiarazioni dello stesso Risi databili agli anni Novanta, quando la sua attività di regista si andava spegnendo attraverso discutibili lavori per la televisione.

Intervistato negli anni di “tangentopoli”, ovvero dopo il 1992, Risi disse di aver realizzato In nome del popolo italiano a partire non già dall’evidenza “malvagia” del personaggio di Gassman, ma dalla inevitabile frustrazione del magistrato che spesso si scaricava, in nome di una giustizia intesa anche in senso morale, nell’abuso dei mezzi coercitivi.

Intervistato negli anni di “tangentopoli”, ovvero dopo il 1992, Risi disse di aver realizzato In nome del popolo italiano a partire non già dall’evidenza “malvagia” del personaggio di Gassman, ma dalla inevitabile frustrazione del magistrato che spesso si scaricava, in nome di una giustizia intesa anche in senso morale, nell’abuso dei mezzi coercitivi.

Invece, a proposito del suo collega Antonioni, in occasione di una qualche celebrazione del suo cinema, Risi, pur ammirando la raffinatezza del maestro di Ferrara e il suo cinema spoglio e allusivo, ammise di averlo bellamente preso in giro in Il sorpasso. La sequenza è talmente famosa da essere diventata una “clip” di Youtube: Gassman/Bruno Cortona, mentre guida verso Viareggio, in uno dei suoi monologhi su sé stesso, si rivolge al compagno di viaggio (Jean Louis Trintignant) e afferma di aver visto L’eclisse (1962) e di essersi fatto una “pennichella”, per poi elogiare il regista, proprietario una Lancia Flaminia Zagato, un auto sportiva di lusso. Nella medesima occasione, partendo proprio dall’appartenenza borghese di Antonioni, sostenne, a proposito della sua trilogia (L’avventura, La notte, L’eclisse, Deserto rosso) che quel mondo di imprenditori del nord, signori per bene, colti, intellettuali, in piena crisi esistenziale per eccesso di benessere e per la crisi del proprio ruolo, erano un’invenzione arbitraria, da intellettuali che non conoscevano affatto il mondo degli affari. La borghesia italiana, evidentemente, era proprio quella che veniva letteralmente messa in scena nei suoi film degli anni Sessanta: “cacciarona” e ignorante, corrotta e corruttrice.

6 luglio 2016