Lunga vita a Bob Dylan, nonostante lo snobismo

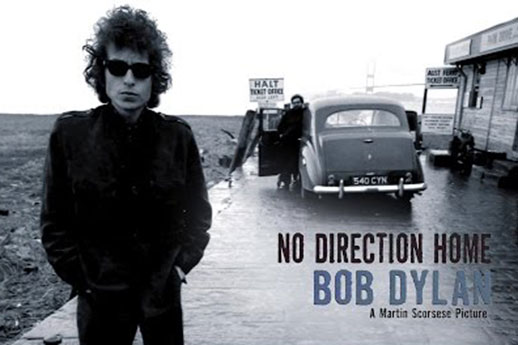

Memorie d'oltrecinema. Gianni Olla ci apre la sua cineteca per riscoprire grandi film che riemergono dal passato. Renaldo e Clara (1978) di Bob Dylan - The last waltz (1978) di Martin Scorsese - No direction home (2005) di Martin Scorsese - Io non sono qui (2007) di Todd Haynes.

Se avessi fatto parte della giuria del Nobel per la letteratura – ipotesi evidentemente fantascientifica – avrei votato per altri poeti/letterati che ritengo superiori a Bob Dylan. Ad esempio il grandissimo Philip Roth, da almeno dieci anni candidato al premio; oppure gli israeliani Amos Oz e Abraham Yehoshua, rappresentanti di una nuova letteratura, incarnata in un inedito, contraddittorio, travagliato, e soprattutto mai esistito prima, scenario nazionale ebraico.

Eppure, sul metodo scelto dai veri giurati del Nobel non ho alcun dubbio. È infatti difficile non considerare Robert Allen Zimmerman, alias Bob Dylan, un poeta vero che, come gli aedi di un tempo lontanissimo, si accompagna con la musica, dapprima con la mitica chitarra acustica, e poi con quella elettrica e progressivamente anche con le diverse “band”.

D’altro canto, i giurati del Nobel, nel recente passato, hanno fatto altre scelte discutibili e discusse: nel 1997 fu premiato Dario Fo, con la seguente motivazione: “Perché, seguendo la tradizione dei giullari medievali, fustiga il potere e riabilita la dignità degli umiliati”. Dunque non un aedo, tradizione ancora più antica dei giullari, ma un rappresentante della poesia e del teatro orali e di piazza. Anche in questo caso, si può discutere del merito ma non del metodo.

Sette anni dopo, nel 2005, il Nobel fu attribuito a Harold Pinter, drammaturgo, scrittore e sceneggiatore cinematografico. Il vulnus nei confronti di una tradizione che potremmo chiamare “alta” – nel senso letterario e accademico – fu ancora più forte, visto che le arti della scrittura venivano giudicate al di là di ogni gerarchia accademica: parole al servizio dell’immaginazione del lettore, della scena, delle immagini filmiche.

Sette anni dopo, nel 2005, il Nobel fu attribuito a Harold Pinter, drammaturgo, scrittore e sceneggiatore cinematografico. Il vulnus nei confronti di una tradizione che potremmo chiamare “alta” – nel senso letterario e accademico – fu ancora più forte, visto che le arti della scrittura venivano giudicate al di là di ogni gerarchia accademica: parole al servizio dell’immaginazione del lettore, della scena, delle immagini filmiche.

Sennonché, scendendo ancora più in basso nella storia del premio, troviamo altre sorprese: Pirandello (1934) fu drammaturgo e scrittore, molto tentato dal cinematografo, così come Eugene O’Neil (1936) e soprattutto Samuel Beckett. Quest’ultimo, premiato nel 1969, non solo ha scritto e diretto radiodrammi ma anche atti unici per la televisione. Infine, ci ha lasciato un vero e proprio capolavoro cinematografico dal titolo secco e emblematico: Film, storia minimale di un uomo, interpretato da un anziano e disfatto Buster Keaton, che fugge lo sguardo dei viventi, compreso un pesciolino in un vaso, e perfino il suo stesso viso riflesso in uno specchio.

Dunque, inevitabilmente, la lista dei premiati non ha potuto fare a meno, nel corso dei decenni e poi, sempre più velocemente, nel nuovo secolo, di considerare anche la letteratura, e persino la poesia – che sembra costituire, in una visione sicuramente distorta, un distacco totale dal mondo fattuale – come parte di una società dello spettacolo a cui nessuno sfugge, neanche gli “apocalittici” che fanno finta di rifiutarla.

Non a caso, tra coloro che hanno sottolineato negativamente la decisione della giuria del Nobel 2016, vi sono scrittori, reali e nominali (sono anch’io uno scrittore, almeno nominale: passo gran parte del mio tempo “girando le frasi”, al pari del celebre personaggio inventato proprio da Philip Roth), che svolgono la loro attività “in pubblico”, con letture a pagamento nei teatri e nelle piazze. Il termine festival, che personalmente ritengo inflazionato, ha finito per colonizzare ogni tipo di sapere: scienza, filosofia, economia, etica, arte e ovviamente letteratura.

Il commento migliore a questo trionfo dell’esibizione pubblica del personaggio scrittore, è stato di un altro grandissimo artista, Salman Rushdie. In una delle poche occasioni in cui osò presentarsi in pubblico (nel 1989 è stato infatti condannato a morte dall’ayatollah Khomeini per offese all’Islam ed è tuttora sotto scorta) fu omaggiato da migliaia di persone a Roma. In sintesi, nel suo intervento, dichiarò di essere contento che gli scrittori fossero così popolari, ma gli sarebbe piaciuto che anche le scritture, cioè i libri, godessero di altrettanta popolarità. Evidentemente non sempre è così, ma per chi come me ha frequentato in lungo e in largo i festival cinematografici, è facile capire il disincanto di Rushdie: il pubblico dei festival non è necessariamente un moltiplicatore di letture o di visioni. Piuttosto è il luogo di intersezione di ambiti culturali e artistici diversi, che spaziano dai romanzi ai film, dalla saggistica specializzata alla divulgazione televisiva, dal teatro tradizionale a quello d’avanguardia.

Il commento migliore a questo trionfo dell’esibizione pubblica del personaggio scrittore, è stato di un altro grandissimo artista, Salman Rushdie. In una delle poche occasioni in cui osò presentarsi in pubblico (nel 1989 è stato infatti condannato a morte dall’ayatollah Khomeini per offese all’Islam ed è tuttora sotto scorta) fu omaggiato da migliaia di persone a Roma. In sintesi, nel suo intervento, dichiarò di essere contento che gli scrittori fossero così popolari, ma gli sarebbe piaciuto che anche le scritture, cioè i libri, godessero di altrettanta popolarità. Evidentemente non sempre è così, ma per chi come me ha frequentato in lungo e in largo i festival cinematografici, è facile capire il disincanto di Rushdie: il pubblico dei festival non è necessariamente un moltiplicatore di letture o di visioni. Piuttosto è il luogo di intersezione di ambiti culturali e artistici diversi, che spaziano dai romanzi ai film, dalla saggistica specializzata alla divulgazione televisiva, dal teatro tradizionale a quello d’avanguardia.

In particolare, in campo musicale, il caso Dylan è la palese dimostrazione di un valore aggiunto che, attorno al suo ciclo poetico-musicale cinquantennale, ha saputo rappresentare, come ha sempre scritto l’indimenticabile Fernanda Pivano, una certa idea dell’America, magari con il necessario narcisismo, tipico di una società dello spettacolo totalizzante come quella statunitense.

Il punto di partenza, dunque, è il cinematografo, e qui sono obbligato a ringraziare Gianni Zanata, che sull’ultimo numero della rivista “on line” Teorema ha pubblicato un interessante e documentato articolo dal titolo Dylan e il cinema, istruzioni per l’uso. Questo intervento mi ha costretto, e fortunatamente, a modificare in corso d’opera questo scritto. Gli sono debitore di tre segnalazioni e di un ricordo, fino ad ora smarrito nelle pieghe delle mie frequentazioni filmiche.

Il punto di partenza, dunque, è il cinematografo, e qui sono obbligato a ringraziare Gianni Zanata, che sull’ultimo numero della rivista “on line” Teorema ha pubblicato un interessante e documentato articolo dal titolo Dylan e il cinema, istruzioni per l’uso. Questo intervento mi ha costretto, e fortunatamente, a modificare in corso d’opera questo scritto. Gli sono debitore di tre segnalazioni e di un ricordo, fino ad ora smarrito nelle pieghe delle mie frequentazioni filmiche.

Le segnalazioni, poi riscontrate nell’archivio infinito di Internet, riguardano tre opere: la prima è una produzione teatrale della BBC, trasmessa nel 1963: The Madhouse on Castle Street di Philippe Saville. Il regista inglese pensò inizialmente di utilizzare il cantante, appena ventiduenne, per la parte del protagonista, Lennie, un anarchico che sembrava in sintonia con il suo carattere ribelle. Ma Dylan non era ancora famoso; l’anno prima aveva cambiato il suo nome d’arte da Zinnemann a Dylan, in onore del poeta gallese Dylan Thomas, evidentemente assumendo su di sé, lo spirito maledetto di quel personaggio che morì alcolizzato a soli 39 anni. Così il ruolo principale del film fu assegnato al più celebre e esperto David Warner e Dylan fu messo sotto contratto come vero e proprio aedo che inserisce le sue canzoni – tra le quali Blowin in the wind – durante lo svolgimento dello spettacolo. Di quella pellicola ci restano solo degli spezzoni in cui il cantante, che ha un volto da bambino smarrito, ancora paffutello, si esibisce in un brano scritto appositamente per il telefilm: The Ballad of the Gliding Swan. Insomma, un vero e proprio incunabolo.

La seconda segnalazione è un film vero e proprio che si può vedere in rete (molto male) e appartiene ad una fase di stabilità divistica di Dylan. Nel 1987, infatti, accetta di fare l’attore protagonista in Heart of Fire di Richard Marquand: non un cattivo regista, visto che al suo attivo ci sono sia un episodio della saga “stellare” di George Lucas, Il ritorno dello Jedi, sia la bella “spy story” ricavata da un romanzo di Ken Follett: La cruna dell’ago.

Diciamo che non solo la trama appartiene alla vecchia Hollywood di È nata una stella – ovvero la storia del declino di un grande cantante e della contemporanea l’ascesa verso le stelle del successo di una giovane allieva – ma che la popolarità di Dylan non ha e non aveva nulla a che fare con questo tipo di spettacolo.

La terza è Masked & Anonymous (2003), film sceneggiato anche da Dylan e diretto da Larry Charles, che sarebbe poi diventato famoso, due anni dopo, con Borat. Non avevo idea delle sua esistenza e ho faticato a trovare una copia in Dvd, anche se non valeva la pena di documentarsi in maniera diretta, visto che la vicenda è abbastanza banale: un concerto celebrativo che vede come ospite d’onore proprio Dylan, nei panni del detenuto Jack Fade, ennesimo clone della sua identità primaria, ormai dispersa, ma sempre tentata da una funzione profetica e quasi sacerdotale. Come scrive Zanata: «Tutta la storia, dalla prima all’ultima scena, è pervasa da simbologie e argomenti molto cari al Dylan degli ultimi vent’anni: l’apocalisse, la politica, il potere, il tradimento, la guerra, la storia americana. Intervistato da USA Today il regista dice: “Per me, in questo film Bob è come un Humphrey Bogart post-apocalittico”. Di sicuro non è un film “normale” e tra le tante stranezze va annoverata la colonna sonora, in parte dello stesso Dylan e in parte composta da suoi brani interpretati da altri artisti, tra i quali una sconosciuta band giapponese, una cantante turca, Francesco De Gregori e gli Articolo 31.» Aggiungo che la lista degli interpreti di spalla (Jeff Bridges, Penelope Cruz, John Goodman, Jessica Lange, Luke Wilson, Chris Penn, Mickey Rourke) avrebbe potuto far pensare ad un successo che non ci fu, nonostante la presentazione al Sundance Film Festival.

La terza è Masked & Anonymous (2003), film sceneggiato anche da Dylan e diretto da Larry Charles, che sarebbe poi diventato famoso, due anni dopo, con Borat. Non avevo idea delle sua esistenza e ho faticato a trovare una copia in Dvd, anche se non valeva la pena di documentarsi in maniera diretta, visto che la vicenda è abbastanza banale: un concerto celebrativo che vede come ospite d’onore proprio Dylan, nei panni del detenuto Jack Fade, ennesimo clone della sua identità primaria, ormai dispersa, ma sempre tentata da una funzione profetica e quasi sacerdotale. Come scrive Zanata: «Tutta la storia, dalla prima all’ultima scena, è pervasa da simbologie e argomenti molto cari al Dylan degli ultimi vent’anni: l’apocalisse, la politica, il potere, il tradimento, la guerra, la storia americana. Intervistato da USA Today il regista dice: “Per me, in questo film Bob è come un Humphrey Bogart post-apocalittico”. Di sicuro non è un film “normale” e tra le tante stranezze va annoverata la colonna sonora, in parte dello stesso Dylan e in parte composta da suoi brani interpretati da altri artisti, tra i quali una sconosciuta band giapponese, una cantante turca, Francesco De Gregori e gli Articolo 31.» Aggiungo che la lista degli interpreti di spalla (Jeff Bridges, Penelope Cruz, John Goodman, Jessica Lange, Luke Wilson, Chris Penn, Mickey Rourke) avrebbe potuto far pensare ad un successo che non ci fu, nonostante la presentazione al Sundance Film Festival.

Ed ora il ricordo: c’ero anch’io, nella sala del cinema San Michele di via Ospedale, quando, nel 1978, all’interno del cineforum settimanale curato da padre Guidubaldi, fu proiettato Renaldo e Clara, unica sua regia, realizzata nel 1975 e presentata al Festival di Cannes. Al gran freddo di quella sala si resisteva solo con il calore umano, ovvero quando il locale era pieno. Ma quella sera c’erano pochissimi spettatori. Forse è stata questa sofferenza, sopportata stoicamente per oltre tre ore, a lasciare un vuoto di memoria colmato solo dalla visione di spezzoni pubblicati su You Tube. In qualche archivio, probabilmente, ci sarà anche un mio articolo sul film, visto che già mi dilettavo a scrivere di cinema, ma non sono sicuro di volerlo rileggere. Preferisco rifarmi appunto a ciò che scrive Zanata: «Il film era stato stroncato duramente dalla critica statunitense, mentre in Europa qualche quotidiano lo aveva definito uno dei importanti film dell’anno. I critici italiani si erano divisi tra scettici e delusi.

Ed ora il ricordo: c’ero anch’io, nella sala del cinema San Michele di via Ospedale, quando, nel 1978, all’interno del cineforum settimanale curato da padre Guidubaldi, fu proiettato Renaldo e Clara, unica sua regia, realizzata nel 1975 e presentata al Festival di Cannes. Al gran freddo di quella sala si resisteva solo con il calore umano, ovvero quando il locale era pieno. Ma quella sera c’erano pochissimi spettatori. Forse è stata questa sofferenza, sopportata stoicamente per oltre tre ore, a lasciare un vuoto di memoria colmato solo dalla visione di spezzoni pubblicati su You Tube. In qualche archivio, probabilmente, ci sarà anche un mio articolo sul film, visto che già mi dilettavo a scrivere di cinema, ma non sono sicuro di volerlo rileggere. Preferisco rifarmi appunto a ciò che scrive Zanata: «Il film era stato stroncato duramente dalla critica statunitense, mentre in Europa qualche quotidiano lo aveva definito uno dei importanti film dell’anno. I critici italiani si erano divisi tra scettici e delusi.

Gli appassionati di Dylan andavano poco per il sottile: sullo schermo c’era lui e tanto bastava. C’è da dire che l’opera non è di facile interpretazione. Se da un lato documenta alcuni dei migliori momenti live di Dylan, cioè la folgorante tournée del ’75 con la Rolling Thunder Revue, dall’altro la trama, la sceneggiatura e il montaggio sono spiazzanti.

Né lo stesso Dylan si è prodigato per fare chiarezza sul suo significato. “Il film, ha detto in un’intervista dell’epoca, parla dell’uomo alienato da se stesso, di come per liberarsi, per rinascere, egli debba uscire da sé. Si potrebbe dire che egli muore per capire il suo tempo e che con la forza della volontà riesce poi a ritornare nel suo stesso corpo”. Altri, molto più semplicemente, hanno scritto che è un lungometraggio sulla problematica relazione di Dylan con le donne. Non a caso sia l’allora moglie di Dylan, Sara, che la sua ex amante, Joan Baez, sono attrici nel film e sono protagoniste del triangolo amoroso che fa da fragile collante alla vicenda.» Aggiungo, di nuovo, che la presenza di Allen Ginsberg nei panni di se stesso, in visita alla tomba di Kerouac, è un altro ricordo indelebile – assieme ai brani musicali – che riporta il mito di Dylan alle sue radici. Mito già scolpito nelle parole del cantante citate nelle righe precedenti, che Todd Haynes, nel 2014, cercherà di illustrare nel bellissimo Io non sono qui. E infine, pur rimpiangendo gli anni dei cineforum e dei cineclub cagliaritani, sono costretto ad ammettere che non andai al concerto che Bob Dylan tenne al Molo Ichnusa il 2 giugno del 2000. A quel tempo, Dylan, per me era già storia e soprattutto memoria individuale che non necessariamente si ha voglia di rievocare direttamente. Bastano queste righe – cioè la scrittura – per attenuare il dispiacere di non aver potuto vedere e sentire Dylan quando avevo vent’anni.

Né lo stesso Dylan si è prodigato per fare chiarezza sul suo significato. “Il film, ha detto in un’intervista dell’epoca, parla dell’uomo alienato da se stesso, di come per liberarsi, per rinascere, egli debba uscire da sé. Si potrebbe dire che egli muore per capire il suo tempo e che con la forza della volontà riesce poi a ritornare nel suo stesso corpo”. Altri, molto più semplicemente, hanno scritto che è un lungometraggio sulla problematica relazione di Dylan con le donne. Non a caso sia l’allora moglie di Dylan, Sara, che la sua ex amante, Joan Baez, sono attrici nel film e sono protagoniste del triangolo amoroso che fa da fragile collante alla vicenda.» Aggiungo, di nuovo, che la presenza di Allen Ginsberg nei panni di se stesso, in visita alla tomba di Kerouac, è un altro ricordo indelebile – assieme ai brani musicali – che riporta il mito di Dylan alle sue radici. Mito già scolpito nelle parole del cantante citate nelle righe precedenti, che Todd Haynes, nel 2014, cercherà di illustrare nel bellissimo Io non sono qui. E infine, pur rimpiangendo gli anni dei cineforum e dei cineclub cagliaritani, sono costretto ad ammettere che non andai al concerto che Bob Dylan tenne al Molo Ichnusa il 2 giugno del 2000. A quel tempo, Dylan, per me era già storia e soprattutto memoria individuale che non necessariamente si ha voglia di rievocare direttamente. Bastano queste righe – cioè la scrittura – per attenuare il dispiacere di non aver potuto vedere e sentire Dylan quando avevo vent’anni.

Ed ora torniamo ai film, concreta memoria del passato. Quelli citati finora, a prescindere dalla presenza autoriale e attoriale di Dylan (sicuramente prevalente in Renaldo e Clara, vera e propria biografia che Kezich definisce una sorta di Otto e mezzo, film già entrato nella lista delle opere-palinsesto, cioè riscrivibili, come fece pochi anni dopo Woody Allen con Stardust Memories), fanno parte di una seminazione mitologica che ha segnato in profondità l’immaginario filmico americano degli anni Sessanta e Settanta. Anche recentemente, in uno dei meno celebri ma più interessanti (e belli aggiungerei) film di Ethan e Joel Coen, A proposito di Davis (2013), un cantautore, Llewyn Davis, autodidatta, si esibisce nei teatri “off” di New York, oscurato dall’ “ombra” minacciosa di Bob Dylan, la cui esibizione è in programma nella stessa serata.

Ed ora torniamo ai film, concreta memoria del passato. Quelli citati finora, a prescindere dalla presenza autoriale e attoriale di Dylan (sicuramente prevalente in Renaldo e Clara, vera e propria biografia che Kezich definisce una sorta di Otto e mezzo, film già entrato nella lista delle opere-palinsesto, cioè riscrivibili, come fece pochi anni dopo Woody Allen con Stardust Memories), fanno parte di una seminazione mitologica che ha segnato in profondità l’immaginario filmico americano degli anni Sessanta e Settanta. Anche recentemente, in uno dei meno celebri ma più interessanti (e belli aggiungerei) film di Ethan e Joel Coen, A proposito di Davis (2013), un cantautore, Llewyn Davis, autodidatta, si esibisce nei teatri “off” di New York, oscurato dall’ “ombra” minacciosa di Bob Dylan, la cui esibizione è in programma nella stessa serata.

L’ombra di Dylan, o meglio il suo poster, era già apparsa in un film di Elia Kazan, Il compromesso (1969); poi, nel 1979, in The Wanderers, di Philip Kaufmann, film di “american graffiti” e di giovani ribelli. Ripreso di scorcio, sicuramente attraverso una controfigura, come in A proposito di Davis, l’artista canta in un locale del Greenwich Village stracolmo di giovani. La canzone è The time they are a-changin’, scritta dopo la marcia su Washington di Martin Luther King e ben più significativa, in termini di simbologie sociali, rispetto alla contingenza cronachistica.

Nel film dei fratelli Coen siamo nel 1961: gli autori hanno dichiarato che il personaggio è ispirato alla figura di Dave Van Ronk, cantante folk blues che gli esperti di musica nordamericana ricordano come amico e maestro di Dylan. Van Ronk non fu un uomo di grande successo ma, pur esibendosi in seconda fila fino alla sua morte, avvenuta nel 2002, ebbe, a sentire i testimoni, un’esistenza piena di avvenimenti importanti. Attivista dei diritti civili, membro della IV internazionale trozskista, finì anche in prigione per aver partecipato a una manifestazione contro il regime di Pinochet. Dunque, il Davis dei Coen è ancora un personaggio di confine – e proprio per questo finirà stritolato dai meccanismi mercantili della società dello spettacolo – tra i terribili anni Cinquanta, divisi tra l’ancora valida paura del comunismo, la sbrigatività dei poliziotti locali di fronte al sospetto di aver di fronte il ribellismo giovanile, presente appunto nei testi delle sue canzoni destinate a passare la mano all’astro nascente, Bob Dylan.

Nel film dei fratelli Coen siamo nel 1961: gli autori hanno dichiarato che il personaggio è ispirato alla figura di Dave Van Ronk, cantante folk blues che gli esperti di musica nordamericana ricordano come amico e maestro di Dylan. Van Ronk non fu un uomo di grande successo ma, pur esibendosi in seconda fila fino alla sua morte, avvenuta nel 2002, ebbe, a sentire i testimoni, un’esistenza piena di avvenimenti importanti. Attivista dei diritti civili, membro della IV internazionale trozskista, finì anche in prigione per aver partecipato a una manifestazione contro il regime di Pinochet. Dunque, il Davis dei Coen è ancora un personaggio di confine – e proprio per questo finirà stritolato dai meccanismi mercantili della società dello spettacolo – tra i terribili anni Cinquanta, divisi tra l’ancora valida paura del comunismo, la sbrigatività dei poliziotti locali di fronte al sospetto di aver di fronte il ribellismo giovanile, presente appunto nei testi delle sue canzoni destinate a passare la mano all’astro nascente, Bob Dylan.

Di questa dimensione mitologica fanno parte, ovviamente, anche i numerosissimi brani musicali che appaiono, a proposito e a sproposito, in qualche centinaia di film, come vera e propria colonna musicale portatrice di messaggi extra diegetici che interagiscono con il racconto o lo punteggiano come vere e proprie note a pie di pagine. La lista proposta a Zanata è già emblematica e comprende sia le citazioni musicali come commento d’epoca, sia i brani originali composti appositamente per il film: Easy Rider, Il grande Lebowski, American Graffiti, Good Morning Vietnam, Nato il 4 luglio, Forrest Gump, Watchmen, American Beauty, Jerry Maguire, Le onde del destino, Vanilla Sky, I segreti di Brokeback Mountain, Nel nome del padre, The Wanderers, Hurricane, Natural Born Killers, I 5 della squadra d’assalto, I sublimi segreti delle Ya-Ya Sisters, Gods and Generals, Feeling Minnesota, North Country, Lucky You, Le regole del gioco. Obbligatoriamente, nella lista, dovrebbe apparire, al posto d’onore, Wonder Boys (2000) di Curtis Hanson, che non è solo è un bel film sul mondo letterario e accademico americano, ma contiene un motivo e una canzone piuttosto bella, Things Have Changed, che valse a Dylan l’unico premio oscar della sua carriera.

Di questa dimensione mitologica fanno parte, ovviamente, anche i numerosissimi brani musicali che appaiono, a proposito e a sproposito, in qualche centinaia di film, come vera e propria colonna musicale portatrice di messaggi extra diegetici che interagiscono con il racconto o lo punteggiano come vere e proprie note a pie di pagine. La lista proposta a Zanata è già emblematica e comprende sia le citazioni musicali come commento d’epoca, sia i brani originali composti appositamente per il film: Easy Rider, Il grande Lebowski, American Graffiti, Good Morning Vietnam, Nato il 4 luglio, Forrest Gump, Watchmen, American Beauty, Jerry Maguire, Le onde del destino, Vanilla Sky, I segreti di Brokeback Mountain, Nel nome del padre, The Wanderers, Hurricane, Natural Born Killers, I 5 della squadra d’assalto, I sublimi segreti delle Ya-Ya Sisters, Gods and Generals, Feeling Minnesota, North Country, Lucky You, Le regole del gioco. Obbligatoriamente, nella lista, dovrebbe apparire, al posto d’onore, Wonder Boys (2000) di Curtis Hanson, che non è solo è un bel film sul mondo letterario e accademico americano, ma contiene un motivo e una canzone piuttosto bella, Things Have Changed, che valse a Dylan l’unico premio oscar della sua carriera.

Poiché anch’io, ormai, “dipendo” da Internet, lascio ai lettori la possibilità di documentarsi per proprio conto, aggiungendo all’elenco altri titoli.

Altre pellicole riguardano, fortunatamente, la sua attività concertistica che forse è anche quella parte della bio-mitologia dylaniana più concreta, realistica, affidata all’essenza della sua arte: la musica e i testi. Il primo e tuttora non molto famoso è Don’t Look Back, girato nel 1965 e uscito nel 1967. Il “non guardare indietro” è forse il senso generale della carriera di Dylan, sempre pronto ad essere se stesso e a cambiare il proprio modo di proporsi. Siamo dunque a metà degli anni Sessanta e il film racconta la tournée di Bob Dylan in Inghilterra, ancora giovanissimo (24 anni), però sempre meno paffutello, accolto dai più famosi Beatles – che però rifiutarono di comparire nelle riprese – e circondato da uno stuolo di amici e cortigiani, per primo Donovan, che ambiva a diventare un Dylan britannico ma che fu sempre considerato, altresì, un Dylan di seconda scelta. Altre importanti comparse furono quelle di Joan Baez, Alan Price degli Animals, John Mayal, ma soprattutto il sempre presente Allen Ginsberg: come dire che Dylan era entrato in quel mondo musicale giovanile che stava sostituendo l’iniziale predominio, ancora romantico, dei Beatles, e, nello stesso tempo riaffermava i suoi legami con l’universo della “beat generation” americana.

Altre pellicole riguardano, fortunatamente, la sua attività concertistica che forse è anche quella parte della bio-mitologia dylaniana più concreta, realistica, affidata all’essenza della sua arte: la musica e i testi. Il primo e tuttora non molto famoso è Don’t Look Back, girato nel 1965 e uscito nel 1967. Il “non guardare indietro” è forse il senso generale della carriera di Dylan, sempre pronto ad essere se stesso e a cambiare il proprio modo di proporsi. Siamo dunque a metà degli anni Sessanta e il film racconta la tournée di Bob Dylan in Inghilterra, ancora giovanissimo (24 anni), però sempre meno paffutello, accolto dai più famosi Beatles – che però rifiutarono di comparire nelle riprese – e circondato da uno stuolo di amici e cortigiani, per primo Donovan, che ambiva a diventare un Dylan britannico ma che fu sempre considerato, altresì, un Dylan di seconda scelta. Altre importanti comparse furono quelle di Joan Baez, Alan Price degli Animals, John Mayal, ma soprattutto il sempre presente Allen Ginsberg: come dire che Dylan era entrato in quel mondo musicale giovanile che stava sostituendo l’iniziale predominio, ancora romantico, dei Beatles, e, nello stesso tempo riaffermava i suoi legami con l’universo della “beat generation” americana.

In ogni caso, questo piccolo film girato in 16mm con una camera a mano è il primo vero documentario sul fenomeno Dylan, ancora in formazione, che contiene buona parte di ciò avrebbe rappresentato nei decenni successivi, anche sul piano caratteriale: sempre sfuggente, sempre ondeggiante tra impegno politico contestativo e ossessione esistenziale.

In ogni caso, questo piccolo film girato in 16mm con una camera a mano è il primo vero documentario sul fenomeno Dylan, ancora in formazione, che contiene buona parte di ciò avrebbe rappresentato nei decenni successivi, anche sul piano caratteriale: sempre sfuggente, sempre ondeggiante tra impegno politico contestativo e ossessione esistenziale.

Passano poco più di dieci anni e nel 1976 – lo stesso anno di Taxi Driver – Martin Scorsese firma per la Warner Bros, che lo distribuirà nel 1978, The Last waltz. In apparenza è un documentario musicale: dovrebbe semplicemente filmare l’ultimo concerto del gruppo The Band, un complesso musicale, guidato da Robbie Robertson, che Dylan aveva scelto, a partire dal 1966 e poi per buona parte dei primi anni Settanta, per accompagnarlo sia nei concerti, sia nelle registrazioni musicali in studio.

Il gruppo, originario di Toronto, aveva deciso di sciogliersi (riprenderà la sua attività concertista nel 1983) e chiese appunto al regista italo-americano, appassionato di rock e già apprezzato operatore e forse co-regista del film concerto Woodstock (1969), di filmare l’evento, che si svolse a San Francisco. Ma il film, su indicazione della casa produttrice, si sarebbe potuto fare solo se veniva garantita la presenza di Dylan e, come è facile prevedere, l’ospite d’onore latitava. Finalmente ci fu l’accordo e Dylan apparve in finale di concerto, subito dopo l’esibizione poetica di Lawrence Ferlinghetti (di nuovo il richiamo alla “beat generation”), eseguendo Forever Young (un testo di auguri a se stesso e al complesso musicale che lo accompagnava) e la più celebre e bellissima Baby Let Me Follow You Down. Imponente fu anche la partecipazione degli omaggianti alla grandezza della Band: Muddy Waters, Neil Young, Van Morrison, Ringo Starr, Joni Mitchell, Eric Clapton, Neil Diamond.

Il gruppo, originario di Toronto, aveva deciso di sciogliersi (riprenderà la sua attività concertista nel 1983) e chiese appunto al regista italo-americano, appassionato di rock e già apprezzato operatore e forse co-regista del film concerto Woodstock (1969), di filmare l’evento, che si svolse a San Francisco. Ma il film, su indicazione della casa produttrice, si sarebbe potuto fare solo se veniva garantita la presenza di Dylan e, come è facile prevedere, l’ospite d’onore latitava. Finalmente ci fu l’accordo e Dylan apparve in finale di concerto, subito dopo l’esibizione poetica di Lawrence Ferlinghetti (di nuovo il richiamo alla “beat generation”), eseguendo Forever Young (un testo di auguri a se stesso e al complesso musicale che lo accompagnava) e la più celebre e bellissima Baby Let Me Follow You Down. Imponente fu anche la partecipazione degli omaggianti alla grandezza della Band: Muddy Waters, Neil Young, Van Morrison, Ringo Starr, Joni Mitchell, Eric Clapton, Neil Diamond.

Saltiamo finalmente all’oggi, ovvero ad un tempo in cui ogni tipo di ribellismo e di anticonformismo che si iscrive nella biografia e nelle opere di Dylan, ha lasciato il posto alla storia. Forse anche la decisione del musicista di snobbare, senza giustificazioni valide, la cerimonia del Nobel e di fissare un nuovo appuntamento con l’accademia svedese, lontano dall’ufficialità, non appartiene solamente al carattere del personaggio, ma al suo bisogno di non “storicizzarsi”, di essere sempre un artista capace di rinnovarsi e di stupire e soprattutto di negare ogni possibilità di ingabbiarlo in definizioni stabili.

Saltiamo finalmente all’oggi, ovvero ad un tempo in cui ogni tipo di ribellismo e di anticonformismo che si iscrive nella biografia e nelle opere di Dylan, ha lasciato il posto alla storia. Forse anche la decisione del musicista di snobbare, senza giustificazioni valide, la cerimonia del Nobel e di fissare un nuovo appuntamento con l’accademia svedese, lontano dall’ufficialità, non appartiene solamente al carattere del personaggio, ma al suo bisogno di non “storicizzarsi”, di essere sempre un artista capace di rinnovarsi e di stupire e soprattutto di negare ogni possibilità di ingabbiarlo in definizioni stabili.

Eppure le due ultime, notevolissime, opere su di lui sono appunto riepilogative, storicizzanti e interpretative della sua stessa mitologia, ormai consolidata al punto da costruirci sopra un intero repertorio di variazioni su ciò che ho chiamato l’aspetto proteiforme del personaggio.

La prima è di nuovo una pellicola di Martin Scorsese, No Direction Home, prodotta nel 2005 e spesso trasmessa nei canali televisivi, ma anche pubblicata in Dvd. Tanto per chiarire la passione del regista italo americano per il pop e il rock, nel 2008 firmerà Shine A Light un film-concerto che nasce da un’esibizione newyorchese dei Rolling Stones, avvenuta nel 2006, per ripercorrere l’intera carriera del gruppo inglese e soprattutto di Mick Jagger.

La prima è di nuovo una pellicola di Martin Scorsese, No Direction Home, prodotta nel 2005 e spesso trasmessa nei canali televisivi, ma anche pubblicata in Dvd. Tanto per chiarire la passione del regista italo americano per il pop e il rock, nel 2008 firmerà Shine A Light un film-concerto che nasce da un’esibizione newyorchese dei Rolling Stones, avvenuta nel 2006, per ripercorrere l’intera carriera del gruppo inglese e soprattutto di Mick Jagger.

No direction Home, ovviamente, ripercorre la vita e la storia artistica di Dylan dalle sue prime passioni culturali alle esibizioni nei locali “off” di New York e poi, nel 1961, alla firma del contratto con la Columbia che gli aprì le porte del mercato discografico. Scorsese, per inciso, subentrò alla regia di No direction Home, dopo che erano stati già “recuperati” i materiali d’archivio – cinematografici e televisivi – e realizzata un’intervista al cantante di ben dieci ore, nonché altre importanti testimonianze ai fedelissimi di Dylan: Allen Ginsberg, Joan Baez, Dave Van Ronk, Pete Seeger, Woody Guthrie.

La seconda opera è un vero e proprio film di finzione, o meglio di affabulazione quasi fantastica: Io non sono qui (2007) di Todd Haines, che si potrebbe leggere in contradditorio con la rigorosa documentazione assemblata da Martin Scorsese. Non a caso, Io non sono qui si apre con un piano sequenza vertiginoso, in bianco e nero, che anticipa, senza mai farlo vedere, un personaggio che sta per salire su un palco di un grande teatro per un’esibizione. Ma da questo preludio che sembra volere documentare il mondo di Dylan, comunque invisibile, si passa immediatamente alla finzione. La sequenza successiva mostra infatti un cadavere in un obitorio: si prepara una paradossale autopsia del divo, interpretato da una androgina Cate Blanchet. Il suo corpo – riferisce il commento “off”, apertamente ironico – viene restituito al pubblico, che dovrebbe cibarsene, secondo un rituale antropologico da pensiero selvaggio. Ma quel corpo contiene ben sei Dylan, ognuno dei quali potrebbe affermare, come nella celebre canzone, Io non sono qui (I’m not here), o in una diversa grafia che si sovrappone ai titoli di testa, “Io non solo là”, ovvero I’m not there, titolo originale della pellicola.

La seconda opera è un vero e proprio film di finzione, o meglio di affabulazione quasi fantastica: Io non sono qui (2007) di Todd Haines, che si potrebbe leggere in contradditorio con la rigorosa documentazione assemblata da Martin Scorsese. Non a caso, Io non sono qui si apre con un piano sequenza vertiginoso, in bianco e nero, che anticipa, senza mai farlo vedere, un personaggio che sta per salire su un palco di un grande teatro per un’esibizione. Ma da questo preludio che sembra volere documentare il mondo di Dylan, comunque invisibile, si passa immediatamente alla finzione. La sequenza successiva mostra infatti un cadavere in un obitorio: si prepara una paradossale autopsia del divo, interpretato da una androgina Cate Blanchet. Il suo corpo – riferisce il commento “off”, apertamente ironico – viene restituito al pubblico, che dovrebbe cibarsene, secondo un rituale antropologico da pensiero selvaggio. Ma quel corpo contiene ben sei Dylan, ognuno dei quali potrebbe affermare, come nella celebre canzone, Io non sono qui (I’m not here), o in una diversa grafia che si sovrappone ai titoli di testa, “Io non solo là”, ovvero I’m not there, titolo originale della pellicola.

Il primo è un testimone che spiega la sua filosofia alla Rimbaud (si chiama Arthur, non a caso, ed è interpretato da Ben Whishaw) ad un inquisitore/intervistatore. Il secondo è un ragazzo di colore che si presenta come Woody Guthtrie: è un personaggio anacronistico che viaggia nei carri merci degli “hobos”, raccontati da Steinbeck e Ford, e suona e canta i motivi del folk singer che celebrò l’epopea della Grande Depressione. È nero perché gli “hobos” del dopoguerra erano soprattutto i neri. Il lungo episodio, uno dei due principali collanti del film, è facilmente spiegabile con il primo grande amore musicale del vero Dylan: il blues afro americano. Ancora grassoccio e paffuto, la futura star si recò a trovare Guthrie a New York, nell’ospedale dove si stava consumando la sua vita. Le immagini di Todd Haines, in cui il ragazzo nero si reca nel medesimo ospedale, ricalcano però quelle di un film-icona degli anni Sessanta, Alice’s Restaurant di Penn, inno alla cultura hippy interpretato dal figlio di Woody, Arlo.

Il primo è un testimone che spiega la sua filosofia alla Rimbaud (si chiama Arthur, non a caso, ed è interpretato da Ben Whishaw) ad un inquisitore/intervistatore. Il secondo è un ragazzo di colore che si presenta come Woody Guthtrie: è un personaggio anacronistico che viaggia nei carri merci degli “hobos”, raccontati da Steinbeck e Ford, e suona e canta i motivi del folk singer che celebrò l’epopea della Grande Depressione. È nero perché gli “hobos” del dopoguerra erano soprattutto i neri. Il lungo episodio, uno dei due principali collanti del film, è facilmente spiegabile con il primo grande amore musicale del vero Dylan: il blues afro americano. Ancora grassoccio e paffuto, la futura star si recò a trovare Guthrie a New York, nell’ospedale dove si stava consumando la sua vita. Le immagini di Todd Haines, in cui il ragazzo nero si reca nel medesimo ospedale, ricalcano però quelle di un film-icona degli anni Sessanta, Alice’s Restaurant di Penn, inno alla cultura hippy interpretato dal figlio di Woody, Arlo.

Il terzo “clone” del cadavere è già un divo, Jack Rollins (Christian Bale), poi trasformato, in una quasi caricatura del periodo cristiano di Dylan, nel pastore John. La sua avventura è raccontata da Juliane Moore, ovvero Joan Baez che, a questo punto, potremmo definire come amante, compagna e forse sorella e madre di Dylan, visto che appare di nuovo nel quarto clone come musa dominatrice. L’episodio è interpretato da Heath Ledger, simbolo, al di là delle vicende biografico-familiari, di una sorta di “mise en abyme” del personaggio Dylan, evocato appunto dal titolo spiazzante del film. Difatti, all’interno della sua “tranche” narrativa, Ledger rifà Dylan attore, interprete principale di una pellicola di successo, Grain of Sands, che nella realtà fu invece la già citata Heart of Fire. Ma, in realta questa “tranche” è anche la storia del suo matrimonio con Sara, interpretata da Charlotte Gainsbourog.

Il terzo “clone” del cadavere è già un divo, Jack Rollins (Christian Bale), poi trasformato, in una quasi caricatura del periodo cristiano di Dylan, nel pastore John. La sua avventura è raccontata da Juliane Moore, ovvero Joan Baez che, a questo punto, potremmo definire come amante, compagna e forse sorella e madre di Dylan, visto che appare di nuovo nel quarto clone come musa dominatrice. L’episodio è interpretato da Heath Ledger, simbolo, al di là delle vicende biografico-familiari, di una sorta di “mise en abyme” del personaggio Dylan, evocato appunto dal titolo spiazzante del film. Difatti, all’interno della sua “tranche” narrativa, Ledger rifà Dylan attore, interprete principale di una pellicola di successo, Grain of Sands, che nella realtà fu invece la già citata Heart of Fire. Ma, in realta questa “tranche” è anche la storia del suo matrimonio con Sara, interpretata da Charlotte Gainsbourog.

Il quinto e più importante personaggio è l’androgino che viene sezionato nelle prime inquadrature del film: Cate Blanchet, premiata a Venezia come migliore attrice e poi candidata agli oscar. Sostiene la parte più bella e più originale o forse quella che, grazie alla sua recitazione, riesce a mostrare l’inafferrabilità del personaggio.

La Blanchet si veste e si atteggia come il Dylan degli anni di stabilità; ha una zazzera da copertina di 33 giri storici. Il suo aspetto androgino è ricalcato dai celebri ritratti del mito; si chiama Jude (allude cioè alle origini ebree di Robert Allen Zimmerman, ritrovate, come in un romanzo di Roth, solo negli anni Settanta), tratta male i giornalisti, viaggia in limousine con autista e guardie del corpo, ma riceve sempre gli omaggi di Allen Ginsberg, immancabile presenza esistenziale. Altro dettaglio importantissimo: Dylan/Blanchet viene colto da un giornalista serioso della BBC mentre gioca assieme a degli attori che interpretano i Beatles. I veri Beatles si erano rifiutati, come ho già scritto, di apparire nel documentario del 1967, Dont Look Back.

Infine il sesto personaggio è il simpatico Richard Gere, un Billy the Kid sfuggito al suo carnefice, Pat Garret, pronto a distruggere una pacifica cittadina western in cui passerà un’autostrada. Non resta che una nuova fuga, a bordo di un altro carro merci. È facile agganciare questa affabulazione particolarmente criptica, al celebre film di Sam Peckinpah, Pat Garret e Billy the Kid (1973), in cui Dylan, oltre a comporre la colonna musicale – esaltata da uno dei suoi pezzi più celebri: Knockin’on Heaven’s Door – interpreta un piccolo ruolo di testimone/narratore/menestrello dal nome simbolicamente efficace, Alias, colui che, di nuovo, vuole essere un altro: Billy the Kid, appunto, l’eroe del film di Peckinpah e poi di Haynes.

Infine il sesto personaggio è il simpatico Richard Gere, un Billy the Kid sfuggito al suo carnefice, Pat Garret, pronto a distruggere una pacifica cittadina western in cui passerà un’autostrada. Non resta che una nuova fuga, a bordo di un altro carro merci. È facile agganciare questa affabulazione particolarmente criptica, al celebre film di Sam Peckinpah, Pat Garret e Billy the Kid (1973), in cui Dylan, oltre a comporre la colonna musicale – esaltata da uno dei suoi pezzi più celebri: Knockin’on Heaven’s Door – interpreta un piccolo ruolo di testimone/narratore/menestrello dal nome simbolicamente efficace, Alias, colui che, di nuovo, vuole essere un altro: Billy the Kid, appunto, l’eroe del film di Peckinpah e poi di Haynes.

I singoli ritratti, o le singole avventure, sono montate in continua alternanza, ovvero mescolate assieme e interrotte da frammenti documentari dedicati soprattutto agli anni Sessanta e Settanta, tra la brevissima epica kennediana e la terribile presidenza di Nixon, tra la guerra del Vietnam – che appare quotidianamente in tv – e le occupazioni delle università, nonché le rivolte della popolazione di colore, alle quali lo stesso Dylan viene associato come simpatizzante del Black Power.

L’arco rappresentativo della vita reale e immaginaria di Dylan, insomma, comprende, almeno idealmente, l’intero secolo americano e sfiora, in una fulminea inquadratura, anche la Balena bianca di Melville, simbolo di purezza rigeneratrice, che risparmia il ragazzo di colore, novello Ismaele, sopravvissuto all’apocalisse. Per noi italiani, questa evocazione potrebbe ricordare la celebre Americana di Vittorini e Pavese, pubblicata in Italia alla fine degli anni Trenta come prima e sintetica antologia della letteratura statunitense.

Ma il principale debito formale e stilistico del film riguarda, quasi inevitabilmente, Fellini, cioè Otto e mezzo. Proprio del capitolo dedicato a Jude /Cate Blanchet, i richiami visivi sono talmente marcati (il biancore dominante, l’asfissia in auto, il volo del protagonista bloccato con la corda, l’albergo che richiama le terme, il giornalista/intellettuale rompiscatole e provocatore) che non c’è bisogno di insistere. Piuttosto vale la pena di chiedersi se quest’uso “spiazzante” della poetica del nostro maggior regista non sia anche la chiave principale del film come già accadeva, secondo il già citato Kezich, in Renaldo e Clara. Infatti, pur legato a tanti generi diversi – per estremizzare dal western alla sit-com, dall’underground al documentario testimoniale, dal road-movie all’intimismo pseudo intellettuale – Io non sono qui diventa finalmente la confessione di un’impotenza che ricorda, appunto quella del Guido felliniano. Tutti chiedono infatti che cosa rappresenti la sua musica, la sua carriera; come ha cambiato il mondo – oggettivamente occorre dire – o comunque una certa percezione del mondo. Jude risponde che lui non è lì, è altrove, in se stesso, e obbedisce solo ai suoi impulsi, al proprio io e al proprio inconscio.

Ma il principale debito formale e stilistico del film riguarda, quasi inevitabilmente, Fellini, cioè Otto e mezzo. Proprio del capitolo dedicato a Jude /Cate Blanchet, i richiami visivi sono talmente marcati (il biancore dominante, l’asfissia in auto, il volo del protagonista bloccato con la corda, l’albergo che richiama le terme, il giornalista/intellettuale rompiscatole e provocatore) che non c’è bisogno di insistere. Piuttosto vale la pena di chiedersi se quest’uso “spiazzante” della poetica del nostro maggior regista non sia anche la chiave principale del film come già accadeva, secondo il già citato Kezich, in Renaldo e Clara. Infatti, pur legato a tanti generi diversi – per estremizzare dal western alla sit-com, dall’underground al documentario testimoniale, dal road-movie all’intimismo pseudo intellettuale – Io non sono qui diventa finalmente la confessione di un’impotenza che ricorda, appunto quella del Guido felliniano. Tutti chiedono infatti che cosa rappresenti la sua musica, la sua carriera; come ha cambiato il mondo – oggettivamente occorre dire – o comunque una certa percezione del mondo. Jude risponde che lui non è lì, è altrove, in se stesso, e obbedisce solo ai suoi impulsi, al proprio io e al proprio inconscio.

Film per iniziati, forse anche troppo criptico, la pellicola di Todd Haynes diventerà probabilmente un cult-movie casalingo, da comprare in DVD e tenere a casa, per consultarlo a fianco del documentario di Scorsese. Insomma un film-epoca o un film-mondo: la rappresentazione di un mito americano che è quasi impossibile riconoscere nelle odierne immagini, documentarie e finzionali, che provengono dagli Usa.

7 dicembre 2016