Cronache sovietiche di ingranaggi felici - G. Pellegrini

di Giorgio Pellegrini

Giorgio Pellegrini respira a Cagliari dal 1952. Insegna storia dell'arte contemporanea dal 1984 (dal 2007 presso la neonata facoltà di architettura) e dal 2001 è assessore alla cultura al comune di Cagliari.

Giorgio Pellegrini respira a Cagliari dal 1952. Insegna storia dell'arte contemporanea dal 1984 (dal 2007 presso la neonata facoltà di architettura) e dal 2001 è assessore alla cultura al comune di Cagliari.

Vanta una passione antica, goduta e radicata per il cinema, che ritiene l'unica vera, viva e universale forma d'arte contemporanea, figlia dell'immaginario collettivo e del montaggio cubista, in grado di svolgere egregiamente quel ruolo di intrattenimento, popolare e insieme culturale, dal quale tutte le altre arti visive (tranne forse il fumetto) hanno oramai tristemente abdicato.

Un frinire intenso di elitre accompagna il dettaglio macrofotografico delle robuste mandibole di una locusta intente a resecare una spiga; sonorità metalliche di lame battenti completano invece il particolare affilato - quasi astratto - delle fauci meccaniche di una trebbiatrice: immagini e suoni delle due inquadrature-attrazioni si alternano in un montaggio enigmatico, complice di una tensione calcolata, crescente, sino a quando le locuste spariscono e la sineddoche della trebbiatrice si trasforma luminosa nel suo intero: prodigioso congegno che avanza sui campi come un miraggio di glorioso benessere...

Un frinire intenso di elitre accompagna il dettaglio macrofotografico delle robuste mandibole di una locusta intente a resecare una spiga; sonorità metalliche di lame battenti completano invece il particolare affilato - quasi astratto - delle fauci meccaniche di una trebbiatrice: immagini e suoni delle due inquadrature-attrazioni si alternano in un montaggio enigmatico, complice di una tensione calcolata, crescente, sino a quando le locuste spariscono e la sineddoche della trebbiatrice si trasforma luminosa nel suo intero: prodigioso congegno che avanza sui campi come un miraggio di glorioso benessere...I contadini, intenti sino a un attimo prima alla mietitura, si guardano l’un l’altro, sudati, folgorati dall'inattesa epifania, e appare una prima didascalia, grande e centrale: “MACCHINA” immediatamente seguita dall' altra: "DATECI LA MACCHINA". É una delle sequenze chiave de "La linea Generale" di Ejzenstejn. "FERMATE LE MACCHINE! DISTRUGGETE LE MACCHINE!" si legge per contro nel titolo che segue la scena della rivolta operaia, eccitata dalla falsa Maria, nella parte finale di "Metropolis" di Fritz Lang.

Le urla mute di quelle due scritte, stagliate bianche sul nero dello schermo, bastano da sole a illuminare la barriera ideale che separa l'utopia macchinica del costruttivismo sovietico dal pessimismo reazionario e luddita dell'ultimo romanticismo di Weimar. A discriminare precise, la disponibilità assoluta quanto ingenua del futurismo a farsi motore - comunque - di rivoluzioni, rosse o nere, dall' opposto, "demoniaco", fondamentalismo antimoderno che cova al fondo dell' espressionismo tedesco, e del nazismo.

Le urla mute di quelle due scritte, stagliate bianche sul nero dello schermo, bastano da sole a illuminare la barriera ideale che separa l'utopia macchinica del costruttivismo sovietico dal pessimismo reazionario e luddita dell'ultimo romanticismo di Weimar. A discriminare precise, la disponibilità assoluta quanto ingenua del futurismo a farsi motore - comunque - di rivoluzioni, rosse o nere, dall' opposto, "demoniaco", fondamentalismo antimoderno che cova al fondo dell' espressionismo tedesco, e del nazismo.Già prima della Grande Guerra, appassionato, il verbo macchinolatrico marinettiano invasa subito perfetto l'eloquio del giovane "Zar delle lampade" - incandescente come l'arco voltaico dipinto da Balla a scialbare il chiaro di luna. Il clangore esaltante della macchina e di sua madre l'industria, cominciava allora a rotolare felice sull'immensità della santa Russia medievale e contadina proprio come aveva iniziato a risuonare - in quegli stessi anni - nell'alveo padano di un'Italia, contadina e passatista anch'essa.

É quando vecchio e nuovo - staroe i novoe - aprono le ostilità: il futurismo dilaga come un'incendio, la guerra mondiale lo alimenta, la rivoluzione lo santifica. Lo forgia funzionale ai suoi bisogni: è il Costruttivismo. Il cuneo rosso colpisce i bianchi, dinamico e spigoloso come un' autoblinda: “Voi avete sparso nella città lo rivoluzione come schiuma o automobili” (1). E proprio come un automobile, che è “più bello dello Nike di Samotracia” (2) “… la rivoluzione, innestò la marcia e si mise in moto” (3), fasciata dalle corazze variopinte dei futuristi.

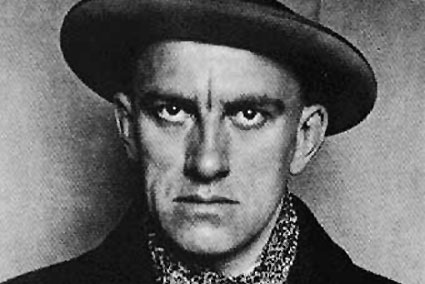

É quando vecchio e nuovo - staroe i novoe - aprono le ostilità: il futurismo dilaga come un'incendio, la guerra mondiale lo alimenta, la rivoluzione lo santifica. Lo forgia funzionale ai suoi bisogni: è il Costruttivismo. Il cuneo rosso colpisce i bianchi, dinamico e spigoloso come un' autoblinda: “Voi avete sparso nella città lo rivoluzione come schiuma o automobili” (1). E proprio come un automobile, che è “più bello dello Nike di Samotracia” (2) “… la rivoluzione, innestò la marcia e si mise in moto” (3), fasciata dalle corazze variopinte dei futuristi.Cordite, CO2 e rulli di tamburo: odori e musica del 1917 e del 1918 e ancora avanti almeno sino al '21, respira e sente poco più che ventenne Sergeì Michailovic Ejzenstejn. Geniere dell'Armata Rossa, apprendista regista teatrale e decoratore di quei treni multicolori di bandiere rosse e propaganda che azzannano- bellezza meccanica della rivoluzione e della velocità - gli orizzonti pigri della steppa impigliata ancora nel medioevo.

S. M. Ejtzenstein assorto nella "biomeccanica" di Mejer’chold si arruola subito – 1922 – nella FEKS, Fabbrica Attori Eccentrici degli indiavolatissimi Yutkevic, Kozincev, Kryzickij e Trauberg. Che già avevano lanciato da Eccentropolis (ex Pietrogrado) “QUATTRO FISCHI... Il Segnale. AIle macchine! Cinghie, catene, ruote, mani, piedi, elettricità. Il ritmo della produzione... Al regista:...la turbina dei ritmi ...il ritmo della macchina” (4).. E infine, ancora: “La vita esige un' arte... sbalordente, che sferza i nervi, apertamente utilitaria, meccanicamente esatta; istantanea, veloce…”: cos’altro se non il cinema.

“LARGO ALLA MACCHINA”: legifera infatti, nel 1923, quel Denis Arkad’evic Kaufman, che almeno dal ’15 si fa chiamare con futurista nome di battaglia: Dziga Vertov – ruota che gira vorticosa.

“LARGO ALLA MACCHINA”: legifera infatti, nel 1923, quel Denis Arkad’evic Kaufman, che almeno dal ’15 si fa chiamare con futurista nome di battaglia: Dziga Vertov – ruota che gira vorticosa.

Regista d’assalto e Kinok assertore violento della liberazione della macchina da presa, nonché della di lei aurorale metamorfosi in cineocchio: padre macchinico del MONTAGGIO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO e dell’ADOLESCENTE ELETTRICO. Scomposizione cubista e fotomontaggio dadaista, benedetti dalla macchinolatria di Marinetti e Majakovskij, innestano così la regola nuova delle avanguardie dentro le viscere della cinematografiea sventrata dai marosi della rivoluzione (5).

Regista d’assalto e Kinok assertore violento della liberazione della macchina da presa, nonché della di lei aurorale metamorfosi in cineocchio: padre macchinico del MONTAGGIO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO e dell’ADOLESCENTE ELETTRICO. Scomposizione cubista e fotomontaggio dadaista, benedetti dalla macchinolatria di Marinetti e Majakovskij, innestano così la regola nuova delle avanguardie dentro le viscere della cinematografiea sventrata dai marosi della rivoluzione (5).E allora forse non è un caso se "Sciopero" – 1924 – primo capolavoro di Ejzenstejn, inizia con un montaggio accurato di ingranaggi pulsanti, giungla metallica di interni industriali in moto perpetuo, sino a quella stupenda inquadratura dove vortica lenta l’ombra gigante di una ruota: quasi un omaggio a Vertov. Come, a Boccioni, sarebbe piaciuto un intero film intitolato a una corazzata.

Non è propriamente una dreadnought, acclamata nel MANIFESTO DEI PITTORI FUTURISTI (6), la protagonista della Corazzata Potemkin, ma pur sempre di una moderna e metallica fortezza galleggiante si tratta; figlia oltretutto di uno scaltro montaggio tra poppa ed esterni di una vecchia sorella della vera “Potemkin” e l’architettura ferrigna dal ventre del modernissimo incrociatore “Komintern”: e anche Picasso allora avrebbe annuito soddisfatto.

Palcoscenico illusorio eppure verissimo: ponti, scale boccaporti, interni di quella nave “montata” filtrano, muovono, discriminano, organizzano il movimento della massa umana nel rigore militare – metallico- geometrico di una “struttura” degna del più autentico costruttivismo.

Palcoscenico illusorio eppure verissimo: ponti, scale boccaporti, interni di quella nave “montata” filtrano, muovono, discriminano, organizzano il movimento della massa umana nel rigore militare – metallico- geometrico di una “struttura” degna del più autentico costruttivismo.

E i cannoni, enormi – muti – solidi – cilindrici –corruschi, evocano la poesia acciaiosa di quella nuova epopea guerresca già cantata –nelle trincee del fronte occidentale- dal geniere Fernand Leger, cubista dal cuore futurista, fulminato come da una totale rivelazione (7), alla vista della “bocca aperta del pezzo da 75 in pieno sole, magia della luce sul metallo bianco” (8). Bellezza della creazione meccanica che si farà ritmica e compiutamente dinamica, sei anni dopo, nell'unico famoso esperimento cinematografico del francese: "Ballet mécanique", del 1924. Ejzenstejn lo vede molto probabilmente a Berlino o a Mosca; comunque nel 1926. E non se ne dimentica.

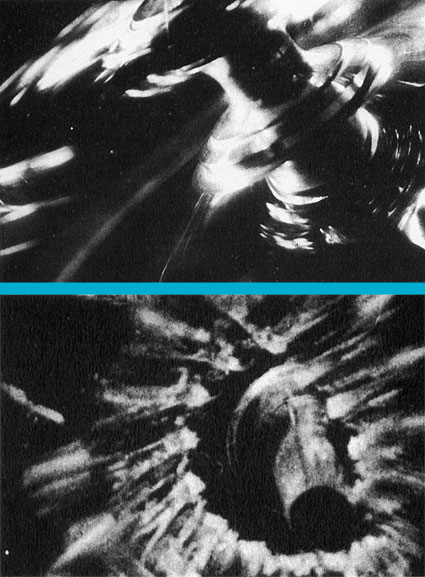

E i cannoni, enormi – muti – solidi – cilindrici –corruschi, evocano la poesia acciaiosa di quella nuova epopea guerresca già cantata –nelle trincee del fronte occidentale- dal geniere Fernand Leger, cubista dal cuore futurista, fulminato come da una totale rivelazione (7), alla vista della “bocca aperta del pezzo da 75 in pieno sole, magia della luce sul metallo bianco” (8). Bellezza della creazione meccanica che si farà ritmica e compiutamente dinamica, sei anni dopo, nell'unico famoso esperimento cinematografico del francese: "Ballet mécanique", del 1924. Ejzenstejn lo vede molto probabilmente a Berlino o a Mosca; comunque nel 1926. E non se ne dimentica.Quei bagliori centrifughi, prismatici, incrociati nelle danze metalliche di oggetti e ingranaggi rotanti al ritmo laconico di un metronomo, lasciano il segno e diventano modello fondante per numerose inquadrature e sequenze de "La Linea Generale". Il film, iniziato nel 1926, dove la macchina del costruttivismo svela le sue matrici futuriste ma anche si presta innocente alla propaganda produttivista della collettivizzazione, e paga in ultimo la propria ingenuità, decapitata della sua poesia meccanica da Stalin in persona, che – nel 1929 – cambia brutalmente il finale e impone un nuovo titolo: Il vecchio e il nuovo.

L’ingerenza totalitaria non impedisce tuttavia – se non appunto nella greve sfilata conclusiva – il dispiegarsi, lungo il film, di quel miraggio macchinico che luccica dell’acciaio dell’utopia ma sa anche prodursi in pura astrazione, figlia delle sole esigenze dell’arte, e dell’anima moderna del futurismo.

Come nella straordinaria sequenza della scrematrice: dopo non pochi sacrifici e umiliazioni Marfa, l’eroina della storia, collauda finalmente la “macchina” centrifuga del latte, al cospetto di tutti i membri del neonato Kolchoz. Malcontento e scetticismo degli astanti, faticosamente guadagnati alla collettivizzazione, stringono in un cerchio di ottusa ostilità la “macchina” del burro e del progresso. Funzionerà?

Come nella straordinaria sequenza della scrematrice: dopo non pochi sacrifici e umiliazioni Marfa, l’eroina della storia, collauda finalmente la “macchina” centrifuga del latte, al cospetto di tutti i membri del neonato Kolchoz. Malcontento e scetticismo degli astanti, faticosamente guadagnati alla collettivizzazione, stringono in un cerchio di ottusa ostilità la “macchina” del burro e del progresso. Funzionerà?Si impugna la manovella e la centrifuga comincia a muoversi. L’occhio della camera da presa abbandona subito l’interezza dell’ordigno per frugarne estasiato le viscere. Ingranaggi fantastici cominciano a snodarsi in fughe abbaglianti di rotondi riflessi metallici. Alla realtà strutturata del congegno si è sostituita l’astrazione siderale di ritmi meccanici, corroborata dal trucco dinamico del montaggio. Ma non solo. Quell’incrociarsi di lucori cromati, quell’irradiarsi di fasci sottili di luce vorticante, non è dato – come per la sopracitata trebbiatrice – dall’insistere realisticamente, in macro, su dettagli nascosti della scrematrice, bensì dagli effetti cinetici del…mozzo argentato di una ruota di bicicletta, tornito e solare di raggi brillanti, sdoppiato in un gioco prismatico ricalcato sino alla replica sul modello cubofuturista di "Ballet Mècanique" (9).

E finalmente, dopo non molti lunghissimi secondi, comincia ad alternarsi a quell’astratta fantasmagoria “ciclistica” l’ugello, scopertamente fallico, della scrematrice, dove sboccia esitante la prima goccia di burro. Il montaggio tra i due motivi meccanici si fa incalzante, ansioso, si carica progressivamente di una innegabile, vera “tensione erotica” (10). Sino alla gioiosa eiaculazione finale di crema e latte che eruttano, nuovamente mescolati dal montaggio a festosi zampilli d’acqua.

E’ questo straordinario orgasmo macchinico, la prima scena chiave del film: forza vitale della natura e forza vitale della rivoluzione si fondono nella gloria di un’immagine simbolica – meccanica e metallica. L’ingranaggio è il tramite, lo strumento della fecondazione ideologica: la macchina si trasfigura nella metafora del mito più antico, quello sessuale, per invigorire quello più moderno, della rivoluzione.

E’ questo straordinario orgasmo macchinico, la prima scena chiave del film: forza vitale della natura e forza vitale della rivoluzione si fondono nella gloria di un’immagine simbolica – meccanica e metallica. L’ingranaggio è il tramite, lo strumento della fecondazione ideologica: la macchina si trasfigura nella metafora del mito più antico, quello sessuale, per invigorire quello più moderno, della rivoluzione.E se la citazione iniziale del modello di Lèger è voluta, S.M. Ejzenstejn con tutta probabilità ignora, invece, che il finale di quella scena ha dato forma, finalmente, anche a un vecchio sogno di Marcel Duschamp. Nel 1912 il francese, ancora cubo-futurista nei fatti seppur già proto-dadaista nelle intenzioni, aveva infatti ipotizzato l’orgasmo della sua Marièe – la Sposa del Grande Vetro – come una non meglio precisata sequenza di “fioritura cinematica” (11).

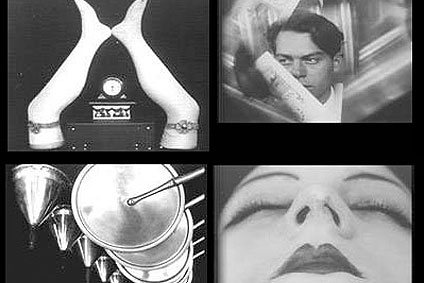

Intanto, nel film, la favola della collettivazione continua, scandita dalla periodica, didascalica e prodigiosa apparizione delle macchine: attrezzature per la lavorazione industriale del maiale, la già descritta trebbiatrice, i lindi macchinari del Sovchoz – custoditi nel tempio utopico dall’architettura razionalista (12) il treno, utile, buono e possente, la macchina da scrivere e la sua perfida, irritante danza burocratica. Una parata di congegni lucidi, opachi, rivettati, imbullonati, che collega il climax della scrematrice con il finale eroico del trattore.

Subito forte il profilo del “pilota” del mezzo meccanico, paludato di cuoio da testa a piedi, munito il volto di vistosi occhialoni – quasi un parabrezza – che nobilitano di accenti aeronautici un ruolo comunque di “tecnico”: eroico specialista: Tra i peana della banda e il terrore dei cavalli il leviatano parte, a tutto gas, potente di scoppi. E subito si ingolfa. Pronta la sineddoche di che ci mostra – e cita ancora Lèger – le segrete peripezie di pistoni e cilindri montate insieme con la delusione di Marfa e la rabbia del trattorista, denudato ormai del suo scafandro di lucida pelle. Grazie alla sottana della generosa contadina il carburatore alla fine è nettato: si riparte. Stavolta con successo duraturo; ed è il trionfo di un grafismo dinamico straordinario, nella sequenza goduta del treno di carri di legno lanciato a corsa dal prodigio della macchina, in un montaggio di pendenze e prospettive impossibili (13).

Subito forte il profilo del “pilota” del mezzo meccanico, paludato di cuoio da testa a piedi, munito il volto di vistosi occhialoni – quasi un parabrezza – che nobilitano di accenti aeronautici un ruolo comunque di “tecnico”: eroico specialista: Tra i peana della banda e il terrore dei cavalli il leviatano parte, a tutto gas, potente di scoppi. E subito si ingolfa. Pronta la sineddoche di che ci mostra – e cita ancora Lèger – le segrete peripezie di pistoni e cilindri montate insieme con la delusione di Marfa e la rabbia del trattorista, denudato ormai del suo scafandro di lucida pelle. Grazie alla sottana della generosa contadina il carburatore alla fine è nettato: si riparte. Stavolta con successo duraturo; ed è il trionfo di un grafismo dinamico straordinario, nella sequenza goduta del treno di carri di legno lanciato a corsa dal prodigio della macchina, in un montaggio di pendenze e prospettive impossibili (13).L’anima futurista, di un costruttivismo che si fa poesia ideologica dell’utopia, si staglia nel picchiato e contropicchiato di quel moto sfrenato, per morire purtroppo, un attimo dopo – tra cori e fanfare – nella morsa banale della retorica staliniana. Alla danza orgiastica della ruota meccanica di Ejzenstejn, succede la coreografia greve – e finta – della parata marziale delle macchine del regime: il mastodonte d’acciaio dell’utopia totalitaria ha ingoiato gli ingranaggi felici dell’utopia delle avanguardie.

Exeunt: macchine e futurismi dal cinema di Ejzenstejn. E’ il 1929. Un anno dopo Majakoskij si tirerà un colpo al cuore.

Exeunt: macchine e futurismi dal cinema di Ejzenstejn. E’ il 1929. Un anno dopo Majakoskij si tirerà un colpo al cuore.

Fonte: Quaderni della Cineteca Sarda, Cuec Editrice.

"Eizensteejn. Cinema come utopia." Cagliari 5/29 maggio 1998

Quaderno a cura di Antioco Floris

"Eizensteejn. Cinema come utopia." Cagliari 5/29 maggio 1998

Quaderno a cura di Antioco Floris

NOTE

1) Con Viktor Sklovskij nel bellissimo brano che dedica all’automobile nella Lettera introduttiva del suo Zoo o Lettere non d’amore, del 1923 (trad. it. Torino, 1966, pag. 20).

2) Famoso il paragone di Filippo Tommaso Martinetti nel paragrafo 4 del suo, Manifesto del futurismo, pubblicato su “Le Figaro” nel febbraio del 1909: “……..un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia”.

3) Ancora Viktor Sklovskij, op. cit., p. 20.

4) Questo e il brano immediatamente successivo sono tratti dal Manifesto dell’Eccentrismo in, Cinema e avanguardia in Unione Sovietica. La Feks: Kozincev e Trauberg, a cura di Giusi Rapisarda, Roma 1975, pp. 4,5.

5) Da una poesia di Dziga Vertov, in Sadoul, Georges, Storia Generale del Cinema. L’Arte Muta (1919-1929) vol. III, tomo I, p.211. Anche le altre citazioni precedenti, relative a Vertov, sono tratte dalla stessa fonte.

6) Dal Manifesto dei Pittori Futuristi, Milano, 11 febbraio 1911: “…….così noi dobbiamo ispirarci ai tangibili miracoli della vita contemporanea, alla ferrea rete di velocità che avvolge la Terra, ai transatlantici, alle Dreadnought, ai voli meravigliosi che solcano i cieli, alle audacie tenebrose dei navigatori subacquei, alla lotta spasmodica per la conquista dell’ignoto”.

7) Lawder, Standish, Il cinema cubista, Genova 1983, p. 70.

8) Cork, Richard, A Bitter Truth. Avant-Garde, Art and the great War, Londra 1994, p. 163.

9) Per il rapporto tra l’opera di Lèger e quella di Ejzenstejn vedi: Lawder, S., op. cit. pp. 181-182.

10) Si deve ad Aldo Grasso una brillante lettura in chiave erotica del “turgore emotivo” de La Linea Generale, nel suo S. M. Ejzenstejn, Firenze 1981, pp. 69-74: “ Per Ejzenstejn la figura dell’orgasmo rappresenta la metafora più efficace della forza dirompente della rivoluzione…..Si capisce allora perché il film sia pieno di arature di campi, di bianchi fiori recisi, di sogni e segni di fecondazione, di trattori posseduti in sessanta posizioni coitali.”

Interessante al proposito notare come sia l’utopia macchinina che la metafora “sessuale” de La Linea Generale, si scoprono modelli bene riconoscibile di numerose scene e inquadrature in un documento dell’istituto LUCE, datato al 1937, peraltro cinematograficamente inappuntabile: Mussolinia.

11) Schwarz, Arturo, La sposa messa a nudo da Marcel Duchamp, anche, Torino 1974, p. 186.

12) Altra convergenza indicativa tra utopia e modernità, le candide architetture del Sovchoz sono un interessante esempio di razionalismo sovietico degli anni venti, firmato da Andrej Burov ( 1900-1957) e sopravissuto ormai solo nella pellicola di Ejzenstejn. Anche l’immagine della città “nuova” è sinteticamente rappresentata, più volte, nel film con l’inquadratura del complesso costruttivista della “Casa dell’Industria” di Kharkov (vedi pagina 2 del presente catalogo) copmpletato nel 1928 su progetto di Sergei Serafimov (1878-1939), Mark Geiger (1881-1962) e Samuil Kravets (1891-1966).

13) L’interpretazione “erotica” di Aldo Grasso e le lucide follie di Duchamp stavolta s’incontrano: un’altra possibile immagine dell’orgasmo della Sposa sarebbe infatti quella di “…….una macchina che si arrampica per un pendio in prima velocità” (Schwarz, A., op. cit., p.183)

1) Con Viktor Sklovskij nel bellissimo brano che dedica all’automobile nella Lettera introduttiva del suo Zoo o Lettere non d’amore, del 1923 (trad. it. Torino, 1966, pag. 20).

2) Famoso il paragone di Filippo Tommaso Martinetti nel paragrafo 4 del suo, Manifesto del futurismo, pubblicato su “Le Figaro” nel febbraio del 1909: “……..un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia”.

3) Ancora Viktor Sklovskij, op. cit., p. 20.

4) Questo e il brano immediatamente successivo sono tratti dal Manifesto dell’Eccentrismo in, Cinema e avanguardia in Unione Sovietica. La Feks: Kozincev e Trauberg, a cura di Giusi Rapisarda, Roma 1975, pp. 4,5.

5) Da una poesia di Dziga Vertov, in Sadoul, Georges, Storia Generale del Cinema. L’Arte Muta (1919-1929) vol. III, tomo I, p.211. Anche le altre citazioni precedenti, relative a Vertov, sono tratte dalla stessa fonte.

6) Dal Manifesto dei Pittori Futuristi, Milano, 11 febbraio 1911: “…….così noi dobbiamo ispirarci ai tangibili miracoli della vita contemporanea, alla ferrea rete di velocità che avvolge la Terra, ai transatlantici, alle Dreadnought, ai voli meravigliosi che solcano i cieli, alle audacie tenebrose dei navigatori subacquei, alla lotta spasmodica per la conquista dell’ignoto”.

7) Lawder, Standish, Il cinema cubista, Genova 1983, p. 70.

8) Cork, Richard, A Bitter Truth. Avant-Garde, Art and the great War, Londra 1994, p. 163.

9) Per il rapporto tra l’opera di Lèger e quella di Ejzenstejn vedi: Lawder, S., op. cit. pp. 181-182.

10) Si deve ad Aldo Grasso una brillante lettura in chiave erotica del “turgore emotivo” de La Linea Generale, nel suo S. M. Ejzenstejn, Firenze 1981, pp. 69-74: “ Per Ejzenstejn la figura dell’orgasmo rappresenta la metafora più efficace della forza dirompente della rivoluzione…..Si capisce allora perché il film sia pieno di arature di campi, di bianchi fiori recisi, di sogni e segni di fecondazione, di trattori posseduti in sessanta posizioni coitali.”

Interessante al proposito notare come sia l’utopia macchinina che la metafora “sessuale” de La Linea Generale, si scoprono modelli bene riconoscibile di numerose scene e inquadrature in un documento dell’istituto LUCE, datato al 1937, peraltro cinematograficamente inappuntabile: Mussolinia.

11) Schwarz, Arturo, La sposa messa a nudo da Marcel Duchamp, anche, Torino 1974, p. 186.

12) Altra convergenza indicativa tra utopia e modernità, le candide architetture del Sovchoz sono un interessante esempio di razionalismo sovietico degli anni venti, firmato da Andrej Burov ( 1900-1957) e sopravissuto ormai solo nella pellicola di Ejzenstejn. Anche l’immagine della città “nuova” è sinteticamente rappresentata, più volte, nel film con l’inquadratura del complesso costruttivista della “Casa dell’Industria” di Kharkov (vedi pagina 2 del presente catalogo) copmpletato nel 1928 su progetto di Sergei Serafimov (1878-1939), Mark Geiger (1881-1962) e Samuil Kravets (1891-1966).

13) L’interpretazione “erotica” di Aldo Grasso e le lucide follie di Duchamp stavolta s’incontrano: un’altra possibile immagine dell’orgasmo della Sposa sarebbe infatti quella di “…….una macchina che si arrampica per un pendio in prima velocità” (Schwarz, A., op. cit., p.183)

{moscomment}