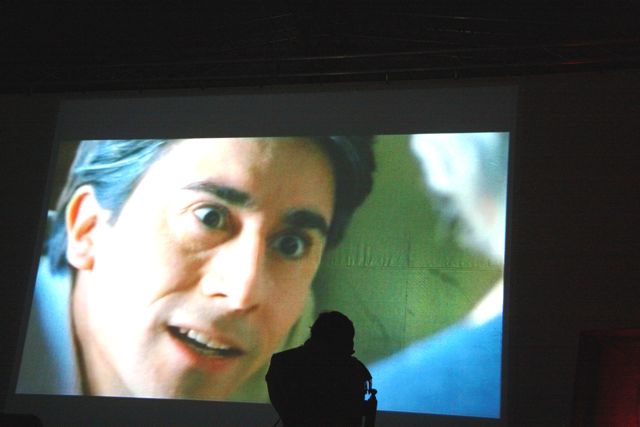

Lo Cascio e l'urlo di Peppino

Intervista a uno dei più grandi attori italiani, premiato a La Maddalena (e non solo). Le differenze tra il linguaggio teatrale e quello cinematografico, l'importanza della Storia, il ricordo di un viaggio a Cinisi e l'incontro con la mamma di Impastato. di G. B.

“Aver interpretato, come Gian Maria Volontè, personaggi che hanno cercato di fare la differenza, e averlo fatto con successo”. Nella motivazione addotta da Felice Laudadio per consegnare il premio Volontè a Luigi Lo Cascio si ritrova quello che è il filo rosso della carriera cinematografica ormai più che decennale dell'attore palermitano.

“Aver interpretato, come Gian Maria Volontè, personaggi che hanno cercato di fare la differenza, e averlo fatto con successo”. Nella motivazione addotta da Felice Laudadio per consegnare il premio Volontè a Luigi Lo Cascio si ritrova quello che è il filo rosso della carriera cinematografica ormai più che decennale dell'attore palermitano.

Da "I cento passi" (2000) di Marco Tullio Giordana a "Noi credevamo" di Mario Martone (2011), passando per "La meglio Gioventù" sempre di Giordana e "Buongiorno notte" di Marco Bellocchio, la costante dell'esperienza attoriale di Lo Cascio – che pure si contraddistingue per una versatilità che lo ha fatto recitare in commedie (Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati) come in drammi più privati (ad esempio Luce dei miei occhi di Giuseppe Piccioni) e film di genere (il thriller Occhi di cristallo di Eros Puglielli) - è il confrontarsi con personaggi reali o inventati che si inseriscono nel flusso della storia del nostro paese e nei suoi nodi cruciali e spesso irrisolti.

L'esordio di Lo Cascio, il film di Marco Tullio Giordana sulla vita del militante comunista ucciso dalla mafia nel 1978, Peppino Impastato, è esemplare di questo discorso. Come nota Boris Sollazzo, che intervista l'attore nel lungo incontro con il pubblico alla Maddalena, si tratta forse dell'ultimo momento in cui un cinema di certo tipo, cioè nella grande tradizione italiana dell'impegno politico, ha avuto un' esplosione popolare, grazie anche e soprattutto all'interpretazione di un attore. Grazie al corpo che Lo Cascio ha fornito ad un ragazzo che la mafia aveva voluto cancellare, idealmente ma anche fisicamente, dalla Storia. Abbiamo incontrato Luigi Lo Cascio alla Maddalena, durante il Festival "La valigia dell'attore", dove si trovava appunto per ritirare il premio Volontè, oltre che come uno dei protagonisti del film di Mario Martone sul Risorgimento italiano, "Noi credevamo", anch'esso proiettato al Festival della piccola isola sarda.

L'esordio di Lo Cascio, il film di Marco Tullio Giordana sulla vita del militante comunista ucciso dalla mafia nel 1978, Peppino Impastato, è esemplare di questo discorso. Come nota Boris Sollazzo, che intervista l'attore nel lungo incontro con il pubblico alla Maddalena, si tratta forse dell'ultimo momento in cui un cinema di certo tipo, cioè nella grande tradizione italiana dell'impegno politico, ha avuto un' esplosione popolare, grazie anche e soprattutto all'interpretazione di un attore. Grazie al corpo che Lo Cascio ha fornito ad un ragazzo che la mafia aveva voluto cancellare, idealmente ma anche fisicamente, dalla Storia. Abbiamo incontrato Luigi Lo Cascio alla Maddalena, durante il Festival "La valigia dell'attore", dove si trovava appunto per ritirare il premio Volontè, oltre che come uno dei protagonisti del film di Mario Martone sul Risorgimento italiano, "Noi credevamo", anch'esso proiettato al Festival della piccola isola sarda.

Lo Cascio, lei è un attore di teatro che ad un certo punto approda al cinema, così come Mario Martone è un regista cinematografico che ha esordito a teatro e che è rimasto sempre legato a quest'arte, nonché all'opera lirica. Di recente vi siete ritrovati a lavorare insieme per "Noi credevamo". Com'è stato lavorare con un altro uomo di teatro? Come interagiscono secondo lei queste due arti quando si trovano insieme?

Lo Cascio, lei è un attore di teatro che ad un certo punto approda al cinema, così come Mario Martone è un regista cinematografico che ha esordito a teatro e che è rimasto sempre legato a quest'arte, nonché all'opera lirica. Di recente vi siete ritrovati a lavorare insieme per "Noi credevamo". Com'è stato lavorare con un altro uomo di teatro? Come interagiscono secondo lei queste due arti quando si trovano insieme?L'atteggiamento che ho a teatro e al cinema in un certo senso è lo stesso, perché mi metto sempre in relazione con un personaggio. Poi certamente servono sempre le attenzioni che l'attore deve avere nei confronti del mezzo che si usa: a teatro il corpo attoriale è presente per intero, e non è la stessa cosa essere l'oggetto della visione del regista che decide cosa mostrare al pubblico. Fermo restando che bisogna sempre cercare di calibrare la recitazione in base a ciò, la differenza più grande è il linguaggio, la lingua che si usa a teatro e al cinema. Il cinema spinge verso una lingua d'uso che è il parlato quotidiano, e costringe l'attore ad una lingua della verosimiglianza: non ammette l'artificio come invece fa il teatro. Quest'ultimo consente invece la lingua della poesia, è un mondo convenzionale, il pubblico accetta le modalità della recitazione e le considera l'universo di riferimento dell'ascolto. Un film come "Noi credevamo" accorcia la distanza tra teatro e cinema per via della scelta di Mario Martone di lasciare il parlato ottocentesco, la lingua delle lettere e dei discorsi pubblici di allora. Questo fa sì che l'attore, pur essendo di fronte alla macchina da presa, possa comunque adottare una lingua molto simile a quella del teatro. Le battute vengono “addentate” e pronunciate con un controllo che ha un'analogia col modo di organizzare il testo proprio del teatro: come si accentano le battute, come si controlla il ritmo, tutto in una maniera che non è mai legata ad uno pseudo-naturalismo, ma è convenzionale.

Lei ha preso parte a molti film storici - nel senso che si confrontano in svariati modi con la storia d'Italia - è una sua scelta o pensa che ci sia un motivo per cui viene spesso chiamato da registi che vogliono affrontare queste tematiche?

Lei ha preso parte a molti film storici - nel senso che si confrontano in svariati modi con la storia d'Italia - è una sua scelta o pensa che ci sia un motivo per cui viene spesso chiamato da registi che vogliono affrontare queste tematiche?Il teatro è per me uno spazio anche di creazione, in cui ho modo di confrontarmi con una dimensione autoriale, che riflette quindi anche le mie passioni ed interessi. Al cinema rimango invece esclusivamente l'interprete di una parte per cui vengo chiamato. Non accetto nella misura in cui si tratti di film storici, ma succede che quasi sempre i film più interessanti che mi vengono proposti siano di questo tipo. In questo senso si crea anche un circolo virtuoso, perché magari un regista vedendomi attendibile nel parlare con parole che hanno a che fare con l'impegno civile si sente autorizzato a pensare che io possa essere utile anche alla causa di un altro film. Ma non è la mia vita che testimonia di chissà quale impegno. Mi stupisco molto quando capita che mi chiedano pareri su argomenti importanti, perché penso che in quei casi sia importante ascoltare chi ha qualcosa da dire. La cosa terribile sono le opinioni, inevitabilmente legate alla contingenza e all'approssimazione. E' bello invece quando le opinioni travalicano questo confine e diventano idee, utili da comunicare e diffondere”.

Idee come quelle dello psichiatra filo-Basaglia interpretato da Lo Cascio in "La meglio gioventù"; o come quelle, ancora una volta, del giovane Peppino Impastato. Personaggi legati anche da un intenso rapporto con la madre. In una delle sequenze più toccanti de I cento passi Peppino legge alla mamma una poesia di Pasolini, il poeta che diceva di essere legato alla madre da un “disperato amore”. Nell'incontro con il pubblico della Maddalena, dovendo decidere quale sequenza di La meglio gioventù proiettare, Lo Cascio sceglie un dialogo con la mamma di Nicola (il suo personaggio) in cui la informa che il fratello suicida Matteo (interpretato da Alessio Boni) ha avuto un figlio di cui si è appena scoperta l'esistenza.

Idee come quelle dello psichiatra filo-Basaglia interpretato da Lo Cascio in "La meglio gioventù"; o come quelle, ancora una volta, del giovane Peppino Impastato. Personaggi legati anche da un intenso rapporto con la madre. In una delle sequenze più toccanti de I cento passi Peppino legge alla mamma una poesia di Pasolini, il poeta che diceva di essere legato alla madre da un “disperato amore”. Nell'incontro con il pubblico della Maddalena, dovendo decidere quale sequenza di La meglio gioventù proiettare, Lo Cascio sceglie un dialogo con la mamma di Nicola (il suo personaggio) in cui la informa che il fratello suicida Matteo (interpretato da Alessio Boni) ha avuto un figlio di cui si è appena scoperta l'esistenza. E proprio sul suo incontro con la mamma di Peppino Impastato Lo Cascio ci racconta una bellissima storia.

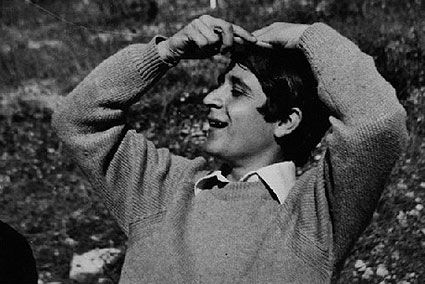

“Quando da Roma sono andato in Sicilia, a Cinisi, qualche tempo prima di cominciare il film, la prima cosa che ho fatto è stata andare al centro di documentazione Peppino Impastato, l'archivio più ricco della storia dell'antimafia. E' stato poi deciso che dovevo incontrare proprio in quel luogo Giovanni, il fratello di Peppino. Incontrare la famiglia e gli amici era una necessità non solo esistenziale ma politica: se si è arrivati al processo e alla verità è stato per le loro lotte, che rappresentano una continuazione di quello che ha fatto Peppino. Cinisi è uno dei pochi paesi della Sicilia in cui si sente fare il nome dei mandanti mafiosi e si parla dei fatti di allora. Per quasi tutto il tempo del nostro dialogo, Giovanni è rimasto con lo sguardo basso e non mi ha guardato mai negli occhi. Poi mi ha detto "devi perdonarmi, ma per me è molto difficile immaginare che qualcuno impersonerà mio fratello, cercherò di abituarmici col tempo. Ora comunque ti porto a casa di mia mamma, ma non dirle subito che tu sarai Peppino perché si è convinta che deve assolutamente farlo Franco Ceraolo, lo scenografo del film, che secondo lei gli assomiglia moltissimo".

“Quando da Roma sono andato in Sicilia, a Cinisi, qualche tempo prima di cominciare il film, la prima cosa che ho fatto è stata andare al centro di documentazione Peppino Impastato, l'archivio più ricco della storia dell'antimafia. E' stato poi deciso che dovevo incontrare proprio in quel luogo Giovanni, il fratello di Peppino. Incontrare la famiglia e gli amici era una necessità non solo esistenziale ma politica: se si è arrivati al processo e alla verità è stato per le loro lotte, che rappresentano una continuazione di quello che ha fatto Peppino. Cinisi è uno dei pochi paesi della Sicilia in cui si sente fare il nome dei mandanti mafiosi e si parla dei fatti di allora. Per quasi tutto il tempo del nostro dialogo, Giovanni è rimasto con lo sguardo basso e non mi ha guardato mai negli occhi. Poi mi ha detto "devi perdonarmi, ma per me è molto difficile immaginare che qualcuno impersonerà mio fratello, cercherò di abituarmici col tempo. Ora comunque ti porto a casa di mia mamma, ma non dirle subito che tu sarai Peppino perché si è convinta che deve assolutamente farlo Franco Ceraolo, lo scenografo del film, che secondo lei gli assomiglia moltissimo".  Ed infatti, la prima cosa che la madre ha detto appena aperta la porta è stata "non mi dite che deve fare lui Peppino perché non ci assomiglia completamente!". In realtà, come si vede dalle foto alla fine del film, c'era una somiglianza tra noi ma lei probabilmente aveva negli occhi l'ultimo Peppino, con la barba lunga e sempre preoccupato. Comunque, la rassicurai subito dicendole che dovevo solo interpretare un amico, e lei mi ha portato in giro per la casa, nella stanza di Peppino, mi ha fatto anche vedere la grondaia da cui scappava la notte. Io cercavo di mostrarle che conoscevo la vita del figlio e che ne ero appassionato, guardavo i suoi libri e le dicevo di aver letto anche io Pasolini e Majakovskij. Lei ne era felice, era lusingata dall'idea che un ragazzo dei nostri giorni facesse le stesse letture del figlio, si appassionasse alle stesse cose.

Ed infatti, la prima cosa che la madre ha detto appena aperta la porta è stata "non mi dite che deve fare lui Peppino perché non ci assomiglia completamente!". In realtà, come si vede dalle foto alla fine del film, c'era una somiglianza tra noi ma lei probabilmente aveva negli occhi l'ultimo Peppino, con la barba lunga e sempre preoccupato. Comunque, la rassicurai subito dicendole che dovevo solo interpretare un amico, e lei mi ha portato in giro per la casa, nella stanza di Peppino, mi ha fatto anche vedere la grondaia da cui scappava la notte. Io cercavo di mostrarle che conoscevo la vita del figlio e che ne ero appassionato, guardavo i suoi libri e le dicevo di aver letto anche io Pasolini e Majakovskij. Lei ne era felice, era lusingata dall'idea che un ragazzo dei nostri giorni facesse le stesse letture del figlio, si appassionasse alle stesse cose.Così ha cominciato a dirmi: "di viso non ci assomigli per niente, ma il corpicino è il suo: scattante e nervoso come il suo. Il corpo per me è molto importante, perché io non l'ho mai potuto seppellire". Ed è proprio su questa frase così commovente che ho basato la mia interpretazione del ruolo, e alle volte ho recitato addirittura come in preda a un raptus: cercavo di essere per quello che mi era possibile un corpo che potesse far risuonare l'urlo di Peppino”.