La banconota da un milione di sterline

Memorie d'oltrecinema. Gianni Olla ci apre la sua cineteca per riscoprire grandi film che riemergono dal passato. La vita è meravigliosa di Frank Capra (1946), Il forestiero (1954) di Ronald Neame, Una poltrona per due (1983) di John Landis, Wall Street (1987) di Oliver Stone, The Corporation (2003) di March Achbar e Jennifer Abbot, Capitalism, a love story di Michael Moore (2009), The woolf of Wall Street di Martin Scorsese (2014), La grande scommessa di Adam Mckay (2016)

“L’avidità è un valore”. Così dichiara, senza troppi giri di parole, Gordon Gekko/Michael Douglas all’assemblea degli azionisti di un’azienda appena comprata e subito “smontata” per incassare la liquidità finanziaria, alla faccia dei presunti diritti dei lavoratori e dei loro fondi pensioni andati in fumo.

Il film è Wall Street di Oliver Stone, prodotto nel 1987, alla fine dell’era Reagan, di cui riassume la filosofia economica dell’epoca, tuttora imperante: lasciare libere le tendenze “animali” del mercato, ovvero la voglia di arricchirsi con qualsiasi mezzo, anche illegale.

Prima pellicola a sfondo econonico-sociale prodotta a Hollywood dai tempi del New Deal, è, in qualche modo, inquadrabile all’interno di alcuni “topoi” drammaturgici e narrativi di quella indimenticabile stagione politico-cinematografica che ebbe termine nel 1946. In quell’anno Frank Capra diresse La vita è meravigliosa, dedicato, non a caso, alla crisi del 1929 che poi porterà all’ascesa politica di Roosevelt. Anche in Wall Street c’è infatti, secondo gli schemi piuttosto semplici di Capra, un affarista senza scrupoli – in La vita è meravigliosa assomiglia a Scrooge/Paperone – un suo concorrente onesto e buon produttore di beni e servizi (Terence Stamp), nonché altre figure (il sindacalista, cosciente che gli operai perderanno lavoro e pensioni; il giovane rampante; le ragazze facili) che devono connotare il clima sociale e culturale del tempo.

Curiosamente, dopo l’exploit di Stone, che farà guadagnare un oscar a Michael Douglas, passeranno quindici anni prima che il tema assuma di nuovo una valenza drammaturgica legata a una cronaca che richiama la prima crisi grave finanziaria post bellica: quella appunto del 1987. E poiché, nel frattempo, il mercato finanziario si è esteso a una massa di risparmiatori imponente ma ingenua e impotente, i cittadini, o meglio i risparmiatori, sono costantemente ipnotizzati da informazioni di cui comprendono solo parzialmente la portata e il riflesso diretto sulle loro vite.

Del 2003 è The corporation di Mark Achbar e Jennifer Abbott, un crudo documentario che racconta, attraverso interviste ai protagonisti (padroni o gestori d’immensi imperi economici), il potere extra governativo o statale dell’economia moderna globalizzata.

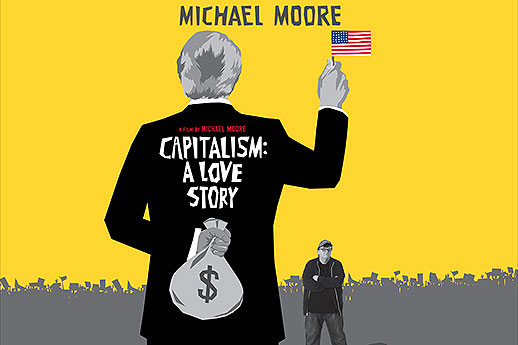

Sei anni dopo, Michael Moore gira Capitalism: a Love Story, film ancora più ardito sul piano della contestazione delle multinazionali “padrone del mondo”, al punto da ipotizzare che il capitalismo moderno sia totalmente in opposizione alla democrazia, ovvero un vero e proprio ossimoro rappresentato dal termine “libero mercato”. Il finale, semi serio, di questo percorso di guerra finanziaria e economica che ha lasciato sul terreno milioni di cittadini anonimi, è paradossalmente un brutto film – spiace definirlo così – di Martin Scorsese, The Woolf of Wall Street (2013), che rilegge il mito di Gekko e la medesima epoca come un mondo totalmente criminale, oltre che carnevalesco, orgiastico, fumato e crackato oltre misura, e senza neanche l’eleganza apparente degli “spiriti animali”. Insomma, una vera giungla. Facile interpretarlo non già come volontariamente “esagerato” nella messa in scena, ma apertamente allegorico: Leonardo Di Caprio e i suoi complici sono appunto i veri criminali della nostra epoca.

Sei anni dopo, Michael Moore gira Capitalism: a Love Story, film ancora più ardito sul piano della contestazione delle multinazionali “padrone del mondo”, al punto da ipotizzare che il capitalismo moderno sia totalmente in opposizione alla democrazia, ovvero un vero e proprio ossimoro rappresentato dal termine “libero mercato”. Il finale, semi serio, di questo percorso di guerra finanziaria e economica che ha lasciato sul terreno milioni di cittadini anonimi, è paradossalmente un brutto film – spiace definirlo così – di Martin Scorsese, The Woolf of Wall Street (2013), che rilegge il mito di Gekko e la medesima epoca come un mondo totalmente criminale, oltre che carnevalesco, orgiastico, fumato e crackato oltre misura, e senza neanche l’eleganza apparente degli “spiriti animali”. Insomma, una vera giungla. Facile interpretarlo non già come volontariamente “esagerato” nella messa in scena, ma apertamente allegorico: Leonardo Di Caprio e i suoi complici sono appunto i veri criminali della nostra epoca.

Appena due anni dopo, nel 2015, un altro film “economico” La grande scommessa, diretto da Adam McKay, anch’esso interpretato da attori famosi (Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling), ritorna al presente, raccontando l’ultima grande truffa finanziaria delle obbligazioni “spazzatura”, imbottite di mutui immobiliari ad alto rischio d’insolvenza, che, del 2007, travolsero l’intera economia statunitense (e di sponda, anche quella mondiale) e fecero fallire numerose banche che sembravano solidissime.

Appena due anni dopo, nel 2015, un altro film “economico” La grande scommessa, diretto da Adam McKay, anch’esso interpretato da attori famosi (Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling), ritorna al presente, raccontando l’ultima grande truffa finanziaria delle obbligazioni “spazzatura”, imbottite di mutui immobiliari ad alto rischio d’insolvenza, che, del 2007, travolsero l’intera economia statunitense (e di sponda, anche quella mondiale) e fecero fallire numerose banche che sembravano solidissime.

Questo film, che ha avuto anche un discreto successo, si muove in un terreno minato: come spiegare l’arcano e colossale imbroglio che, anche oggi, in Italia, con il recente salvataggio delle quattro banche sull’orlo del fallimento, ha messo in luce la truffa continua nei confronti dei risparmiatori? Il modello drammaturgico alla Frank Capra o alla Oliver Stone o quello orgiastico-carnevalesco di Martin Scorsese, non funzionano più. Buoni e cattivi, ammesso che esistano persone definibili in maniera talmente netta da poter essere inseriti in categorie stabili, sono semplicemente uomini d’affari. Alcuni credono che il mercato finanziario reggerà a ogni imbroglio e basano le loro aspettative di guadagno su questa certezza. Altri vedono lo spettro della catastrofe e puntano i loro soldi su questa eventualità. Entrambi potranno diventare ricchi a spese dei piccoli risparmiatori.

Il tema sopra illustrato, al di là dei tecnicismi difficili da spiegare – le stesse banche hanno difficoltà a illustrare ai loro clienti i vantaggi di un investimento rischioso – non è così facile da raccontare attraverso gli schemi della classicità hollywoodiana, un terreno sicuro in cui si muovevano Frank Capra e Oliver Stone. E non a caso, Mckay si concede il lusso di una narrazione totalmente digressiva, quasi documentaria, o forse “mockumentaria”, ovvero falsa ma credibilmente vicina a un documento autentico. Se davvero gli spettatori riescono a capire i meccanismi della truffa finanziaria è ovviamente un problema che ha una gamma di risposte infinite. Intanto, si può però ricordare che lo stesso tema – finanza, affari, virtualità del denaro, potenza della suggestione legata alle aspettative della crescita infinita – ha trovato spazio anche in alcune pellicole paradossalmente comiche o almeno legate alla tradizione della commedia leggera. Non a caso, anche per il Natale 2015, uno degli ingredienti del ricco palinsesto televisivo a base di film vecchi e nuovi è stato il film di John Landis, Una poltrona per due (1983), che riesce ancora a costruire una suspense comica trasversale alle diverse generazioni.

Il tema sopra illustrato, al di là dei tecnicismi difficili da spiegare – le stesse banche hanno difficoltà a illustrare ai loro clienti i vantaggi di un investimento rischioso – non è così facile da raccontare attraverso gli schemi della classicità hollywoodiana, un terreno sicuro in cui si muovevano Frank Capra e Oliver Stone. E non a caso, Mckay si concede il lusso di una narrazione totalmente digressiva, quasi documentaria, o forse “mockumentaria”, ovvero falsa ma credibilmente vicina a un documento autentico. Se davvero gli spettatori riescono a capire i meccanismi della truffa finanziaria è ovviamente un problema che ha una gamma di risposte infinite. Intanto, si può però ricordare che lo stesso tema – finanza, affari, virtualità del denaro, potenza della suggestione legata alle aspettative della crescita infinita – ha trovato spazio anche in alcune pellicole paradossalmente comiche o almeno legate alla tradizione della commedia leggera. Non a caso, anche per il Natale 2015, uno degli ingredienti del ricco palinsesto televisivo a base di film vecchi e nuovi è stato il film di John Landis, Una poltrona per due (1983), che riesce ancora a costruire una suspense comica trasversale alle diverse generazioni.

La lunga durata della celebrità di questo titolo deriva dalla sua appartenenza all’epoca d’oro di quella che fu definita la “comicità demenziale” inaugurata proprio da Landis nel 1980 con The blues brothers, film che lanciò anche uno dei protagonisti di Una poltrona per due, Dan Aykroid. Un altro consolidamento importante fu quello di Eddie Murphy, apparso due anni prima come spalla di Nick Nolte in 48 ore (in un ruolo da “negro” come si sarebbe detto in tempi molto più razzisti di quelli che stiamo vivendo) e successivamente assiso anch’egli nel cielo della comicità demenziale. Infine, la terza “quasi diva” fu Jamie Lee Curtis, che tutti i cinefili ricordano per il fisico longilineo che “esplode” notevolmente all’altezza del seno.

Fatte queste premesse, occorre dire che, come sempre accade con il cinema d’oltreoceano, il sottotesto è molto più intrigante di quanto non spieghino queste poche righe, basate sulla conferma della serialità di questa e di altre migliaia di pellicole simili. Lo spunto delle scoppiettanti disavventure dei due principali protagonisti è infatti una semplice scommessa. Due anziani e ricchissimi finanzieri, datori di lavoro di un giovane factotum (Dan Aykroyd), destinato a sposare la loro nipote e a ereditare la fortuna dell’azienda, hanno opinioni totalmente divergenti sul concetto di “realizzazione dell’essere umano”. Il primo sostiene che tutte le chiacchiere sulla razza, o sulla nascita da lombi borghesi o aristocratici, insomma su una sorta di predestinazione genetica che s’incarna nel sistema sociale – in ogni sistema sociale – siano delle balle, o meglio degli spropositi sociologici e antropologici. L’ambiente, secondo questa opinione, è il vero “formatore” del carattere e dell’eventuale successo nella vita. Il secondo è invece convinto del contrario e non esita a puntare un dollaro contro il fratello, approvando la successiva messa in scena di carattere criminale, pratica alla quale, tra l’altro sono abituati dai loro traffici finanziari. Attraverso i buoni uffici di un loro assistente “segreto”, manderanno sul lastrico e finanche in prigione il loro futuro nipote ed erede e lo sostituiranno con un vagabondo di colore che chiede l’elemosina sotto il loro ufficio. Poi si vedrà.

Fatte queste premesse, occorre dire che, come sempre accade con il cinema d’oltreoceano, il sottotesto è molto più intrigante di quanto non spieghino queste poche righe, basate sulla conferma della serialità di questa e di altre migliaia di pellicole simili. Lo spunto delle scoppiettanti disavventure dei due principali protagonisti è infatti una semplice scommessa. Due anziani e ricchissimi finanzieri, datori di lavoro di un giovane factotum (Dan Aykroyd), destinato a sposare la loro nipote e a ereditare la fortuna dell’azienda, hanno opinioni totalmente divergenti sul concetto di “realizzazione dell’essere umano”. Il primo sostiene che tutte le chiacchiere sulla razza, o sulla nascita da lombi borghesi o aristocratici, insomma su una sorta di predestinazione genetica che s’incarna nel sistema sociale – in ogni sistema sociale – siano delle balle, o meglio degli spropositi sociologici e antropologici. L’ambiente, secondo questa opinione, è il vero “formatore” del carattere e dell’eventuale successo nella vita. Il secondo è invece convinto del contrario e non esita a puntare un dollaro contro il fratello, approvando la successiva messa in scena di carattere criminale, pratica alla quale, tra l’altro sono abituati dai loro traffici finanziari. Attraverso i buoni uffici di un loro assistente “segreto”, manderanno sul lastrico e finanche in prigione il loro futuro nipote ed erede e lo sostituiranno con un vagabondo di colore che chiede l’elemosina sotto il loro ufficio. Poi si vedrà.

Precisazione: uno dei due fratelli è interpretato da Don Ameche. Si può ricordare che l’attore fu uno straordinario protagonista del cinema americano degli anni Trenta, in cui, tra l’altro, fece da prim’attore nel capolavoro di Ernst Lubitsch, Il cielo può attendere (1943) e, prima della sua scomparsa, nel 1993, interpretò il ruolo di un finto gangster in Le cose cambiano di Mamet (1989).

Precisazione: uno dei due fratelli è interpretato da Don Ameche. Si può ricordare che l’attore fu uno straordinario protagonista del cinema americano degli anni Trenta, in cui, tra l’altro, fece da prim’attore nel capolavoro di Ernst Lubitsch, Il cielo può attendere (1943) e, prima della sua scomparsa, nel 1993, interpretò il ruolo di un finto gangster in Le cose cambiano di Mamet (1989).

L’accenno a Lubitsch ci ricorda che persino il titolo originale di Una poltrona per due, Trading place, nasconde molti sottotesti: scambiarsi i posti, come sempre accade nelle migliori commedie hollywoodiane classiche. Ma “trading” è anche il commercio finanziario in cui sono specialisti i due burloni, sociologi da salotto, che non sanno come passare il loro tempo. E in quel termine è compresa anche l’attività illegale di “insider trading”, ovvero l’avvalersi di notizie riservate sulla solidità delle aziende, o sulla penuria di materie prime, per comprare o vendere azioni prima degli altri investitori, falsando la concorrenza.

Insomma, questo primo approccio al film ci dice anche che le fortune finanziarie sono legate a una sorta di mostruosa lotteria in cui legalità e illegalità stanno alla pari. Così la pensava anche il grande Kurt Vonnegut, che definiva Wall Street la grande bisca di New York. Sicché le predestinazioni rivendicate da Don Ameche assomigliano, per certi versi, anche alle carriere gangsteristiche.

A questo punto è necessario fare un passo indietro. L’origine del film, non dichiarata, nonostante non ci fossero problemi sul diritto d’autore, sta in uno smilzo racconto di Mark Twain, La banconota da un milione di sterline, pubblicato nel 1893 e ormai inserito in ogni antologia letteraria dedicata allo straordinario scrittore statunitense. In quel racconto i due ricchissimi fratelli scommettitori si trovano però a Londra, all’epoca la città più ricca del mondo (e anche più povera a dar retta ai romanzi di Dickens), e la loro vittima è uno squattrinato ma onesto e volenteroso americano, capitato per caso nella città dopo un naufragio. Senza soldi, affamato, vestito di stracci, viene preso di mira dai due buontemponi che gli rifilano, in una busta che dovrà essere aperta dopo la loro partenza per un viaggio, una banconota da un milione di sterline, emessa dalla Banca d’Inghilterra. Come dire che, al giorno d’oggi, un individuo normale, senz’altro denaro spendibile, si trovi a doversela cavare con un assegno circolare, emesso dalla Banca d’Italia, pari a un miliardo di euro.

A questo punto è necessario fare un passo indietro. L’origine del film, non dichiarata, nonostante non ci fossero problemi sul diritto d’autore, sta in uno smilzo racconto di Mark Twain, La banconota da un milione di sterline, pubblicato nel 1893 e ormai inserito in ogni antologia letteraria dedicata allo straordinario scrittore statunitense. In quel racconto i due ricchissimi fratelli scommettitori si trovano però a Londra, all’epoca la città più ricca del mondo (e anche più povera a dar retta ai romanzi di Dickens), e la loro vittima è uno squattrinato ma onesto e volenteroso americano, capitato per caso nella città dopo un naufragio. Senza soldi, affamato, vestito di stracci, viene preso di mira dai due buontemponi che gli rifilano, in una busta che dovrà essere aperta dopo la loro partenza per un viaggio, una banconota da un milione di sterline, emessa dalla Banca d’Inghilterra. Come dire che, al giorno d’oggi, un individuo normale, senz’altro denaro spendibile, si trovi a doversela cavare con un assegno circolare, emesso dalla Banca d’Italia, pari a un miliardo di euro.

Certo di aver con sé, nella busta, del denaro – come gli hanno assicurato i due scommettitori – l’uomo mangia in abbondanza in un ristorante, e al momento del conto è anch’egli sorpreso di dover saldare il conto con un capitale cartaceo, assolutamente certo, che però nessuno è in grado di convertire in liquidità. E anzi, proseguendo nel suo itinerario di sorprese, si trova a essere debitore, senza alcun limite di tempo e semplicemente sulla parola, di ristoratori, sarti, albergatori, ben contenti di avere un milionario, e per di più eccentrico, come loro cliente. La fama aumenta, coinvolge gli ambienti aristocratici – nelle cui fila il protagonista trova l’anima gemella – e quelli finanziari che chiedono il suo intervento come garante per investimenti difficili, o semplicemente per far aumentare il valore di borsa delle loro azioni, evitando il fallimento. Questa ironica apologia del potere puramente virtuale del denaro è ben dentro i meccanismi economici e finanziari del nostro tempo presente. Ma, evidentemente, era già presente nella Londra ancora ottocentesca.

Certo di aver con sé, nella busta, del denaro – come gli hanno assicurato i due scommettitori – l’uomo mangia in abbondanza in un ristorante, e al momento del conto è anch’egli sorpreso di dover saldare il conto con un capitale cartaceo, assolutamente certo, che però nessuno è in grado di convertire in liquidità. E anzi, proseguendo nel suo itinerario di sorprese, si trova a essere debitore, senza alcun limite di tempo e semplicemente sulla parola, di ristoratori, sarti, albergatori, ben contenti di avere un milionario, e per di più eccentrico, come loro cliente. La fama aumenta, coinvolge gli ambienti aristocratici – nelle cui fila il protagonista trova l’anima gemella – e quelli finanziari che chiedono il suo intervento come garante per investimenti difficili, o semplicemente per far aumentare il valore di borsa delle loro azioni, evitando il fallimento. Questa ironica apologia del potere puramente virtuale del denaro è ben dentro i meccanismi economici e finanziari del nostro tempo presente. Ma, evidentemente, era già presente nella Londra ancora ottocentesca.

Quasi quarant’anni prima che Twain pubblicasse il suo racconto, Hermann Melville aveva scritto il suo ultimo romanzo, L’uomo di fiducia, in cui raccontava le avventure di un trasformista truffaldino che, in un battello che risale il Mississipi (siamo sempre nei territori di Mark Twain, ex marinaio fluviale), raggira la gran parte dei viaggiatori, giocando appunto sulla fiducia che ispirano i suoi travestimenti. La fiducia è la stessa che si ha nelle mirabolanti prestazioni delle azioni di borsa che salgono vertiginosamente, arricchendo i loro proprietari, e altrettanto velocemente li portano alla rovina. Solo che, nelle raffigurazioni melvilliane (e la sua scrittura è altamente figurativa), il dio dell’inganno e del denaro è sempre un demonio, mentre la sottile ironia di Twain si fa beffe degli uomini che lo inseguono e lo inventano, trovandolo tutt’altro che demoniaco.

Così, nella prima trasposizione, diretta, di La banconota da un milione di sterline (il titolo italiano, tuttora reperibile in Dvd, è Il forestiero) girata da Roland Neame nel 1954, e interpretata da Gregory Peck, lo smilzo testo originale diventa quasi uno “slapstick” sennettiano-chapliniano. Dapprima, infatti, il protagonista perde la banconota per una folata di vento e questa si mescola ad altri fogli volati via da predicatore che invita a prepararsi per la morte incombente e a pentirsi dei peccati. Quindi, durante un’asta di beneficienza, lo stesso protagonista, utilizzando il linguaggio non verbale per giocare con un bambino, viene scambiato per un acquirente che offre cifre spropositate per una vaso orribile ed è costretto a portarsi a casa l’oggetto, avendo un ulteriore debito di cinquemila sterline che non può pagare. Puro Chaplin.

Così, nella prima trasposizione, diretta, di La banconota da un milione di sterline (il titolo italiano, tuttora reperibile in Dvd, è Il forestiero) girata da Roland Neame nel 1954, e interpretata da Gregory Peck, lo smilzo testo originale diventa quasi uno “slapstick” sennettiano-chapliniano. Dapprima, infatti, il protagonista perde la banconota per una folata di vento e questa si mescola ad altri fogli volati via da predicatore che invita a prepararsi per la morte incombente e a pentirsi dei peccati. Quindi, durante un’asta di beneficienza, lo stesso protagonista, utilizzando il linguaggio non verbale per giocare con un bambino, viene scambiato per un acquirente che offre cifre spropositate per una vaso orribile ed è costretto a portarsi a casa l’oggetto, avendo un ulteriore debito di cinquemila sterline che non può pagare. Puro Chaplin.

Infine, quando il fama del milionario senza soldi diverrà una sorta di mitologia metropolitana, l’uomo dovrà mostrare pubblicamente la banconota per non far crollare la borsa. Il vai e vieni degli investitori e soprattutto il brusco passaggio dalla condizione di milionario a quella di nullatenente e viceversa, finisce, non a caso, per evocare direttamente un film di Chaplin, La febbre dell’oro (1927), con il povero minatore arricchito che, sulla nave che lo riporta in Europa, dovrà spogliarsi dei vestiti da gentiluomo per essere riconosciuto, o meglio “iconicizzato”, attraverso la sua maschera originale e ormai mitica: il vagabondo Charlot in frac sdrucito, bombetta e bastone.

Nel passare dal racconto di Twain al film di Neame e poi a quello di John Landis, il quadro generale cambia radicalmente. All’esperimento puramente economico – la virtualità della ricchezza, contrapposta alla materialità dei commerci – si sostituisce quello “lombrosiano”, appena accennato in Twain, e dirompente, almeno all’inizio in Una poltrona per due. Lo scambio di posto (e di trading, cioè di traffico finanziario) dovrebbe certificare o il darwinismo radicale – il più adatto geneticamente sopravvive – o quello “coltivato” nei giardini dell’aristocrazia finanziaria che costruisce i suoi imperi familiari. Insomma una certificazione quasi puritana: se hai successo è perché, come sosteneva Max Weber, sei convinto che Dio abbia già deciso che sei un predestinato: ti sentirai orgoglioso e esibirai questa predestinazione, che potrebbe anche essere fallace.

Nel passare dal racconto di Twain al film di Neame e poi a quello di John Landis, il quadro generale cambia radicalmente. All’esperimento puramente economico – la virtualità della ricchezza, contrapposta alla materialità dei commerci – si sostituisce quello “lombrosiano”, appena accennato in Twain, e dirompente, almeno all’inizio in Una poltrona per due. Lo scambio di posto (e di trading, cioè di traffico finanziario) dovrebbe certificare o il darwinismo radicale – il più adatto geneticamente sopravvive – o quello “coltivato” nei giardini dell’aristocrazia finanziaria che costruisce i suoi imperi familiari. Insomma una certificazione quasi puritana: se hai successo è perché, come sosteneva Max Weber, sei convinto che Dio abbia già deciso che sei un predestinato: ti sentirai orgoglioso e esibirai questa predestinazione, che potrebbe anche essere fallace.

Così, in Una poltrona per due, il personaggio interpretato da Eddie Murphy ha buon gioco – e soprattutto il fascino del nuovo arrivato, diverso dai tanti noiosi “cloni” dell’aristocrazia – nel consigliare, anche in campo azionario, quel tanto di buon senso, di furbizia, e di trucchi magari dozzinali, che gli sono serviti a sbarcare il lunario nelle strade di New York. D’altro canto, anche al suo rivale, ridotto in miseria e salvato da una prostituta che conosce l’arte di arrangiarsi, non manca l’intelligenza, allenata nella palestra della “bisca” newyorchese. E il punto d’incontro tra i due sarà la scoperta che dietro l’intelligenza e il fiuto commerciale dei grandi investitori si nasconde la truffa, ovvero l’insider trading che permette di giocare al rialzo o al ribasso del valore azionario di tanti beni materiali (ad esempio, il succo d’arancia o la produzione di pancetta), conoscendo in anticipo le segrete valutazioni governative sull’andamento dell’agricoltura. Questo è anche un dato di attualizzazione della virtualità della ricchezza, un concetto che vale solo per gli altri: i piccoli azionisti che, nel gergo della borsa italiana, vengono chiamati “il parco buoi”, cioè destinati al macello nei momenti di crisi.

A questo punto, anche il modello filmico non può che cambiare: l’allegra citazione della comica sennettiana-chapliniana di Il forestiero si trasforma nella comicità demenziale post contestazione. In definitiva un’eredità degli anni del muto – la componente “attrattiva” e visiva dell’aspetto comico di Una poltrona per due è un dato assolutamente prevalente – che ha progressivamente affiancato l’importanza della narrazione. Che pure continua a essere dominante, visto che il racconto si sviluppa attraverso le tre canoniche tappe dell’equilibrio iniziale, della rottura dello stesso, e nella ricomposizione. E, appunto, nella terza parte, quando i due “truffati” si alleano per smascherare gli odiosi fratelli, il film assume una connotazione comico-carnevalesca assolutamente esplosiva, con trovate estreme che contrappongono l’arte di arrangiarsi – e persino la volgarità della vita vera – alla ritualità dei circoli aristocratico-finanziari ai quali apparteneva la vittima iniziale, Dan Aykroid.

A questo punto, anche il modello filmico non può che cambiare: l’allegra citazione della comica sennettiana-chapliniana di Il forestiero si trasforma nella comicità demenziale post contestazione. In definitiva un’eredità degli anni del muto – la componente “attrattiva” e visiva dell’aspetto comico di Una poltrona per due è un dato assolutamente prevalente – che ha progressivamente affiancato l’importanza della narrazione. Che pure continua a essere dominante, visto che il racconto si sviluppa attraverso le tre canoniche tappe dell’equilibrio iniziale, della rottura dello stesso, e nella ricomposizione. E, appunto, nella terza parte, quando i due “truffati” si alleano per smascherare gli odiosi fratelli, il film assume una connotazione comico-carnevalesca assolutamente esplosiva, con trovate estreme che contrappongono l’arte di arrangiarsi – e persino la volgarità della vita vera – alla ritualità dei circoli aristocratico-finanziari ai quali apparteneva la vittima iniziale, Dan Aykroid.

Insomma, questi due film minori, illuminati dall’ironia di un grande come Mark Twain, forse ci raccontano il mondo degli affari in una maniera più convincente di quanto non facciano Oliver Stone, Martin Scorsese o Adam McKay.

23 marzo 2016