Il Vietnam e il cinema

Memorie d'oltrecinema. Gianni Olla ci apre la sua cineteca per riscoprire grandi film che riemergono dal passato. I berretti verdi di John Wayne (1968) - Greetings di Brian De Palma (1968) - Hi Mom di Brian De Palma (1969) - Targets di Peter Bogdanovich (1969) - The Edge di Robert Kramer (1971) - I visitatori di Elia Kazan (1972) - Il cacciatore di Michael Cimino (1978) - Apocalypse Now di Francis Ford Coppola (1979)

Nel 1978 Michael Cimino realizzò il suo secondo film, Il cacciatore, un’opera che finalmente raccontava, senza evidenti censure, l’avventura bellica vietnamita, diventando il simbolo di quel conflitto devastante. La pellicola ottenne un grande successo commerciale e fu un obbligatorio candidato agli Oscar con nove nomination e cinque premi, tra i quali la regia e il miglior film.

Nel 1978 Michael Cimino realizzò il suo secondo film, Il cacciatore, un’opera che finalmente raccontava, senza evidenti censure, l’avventura bellica vietnamita, diventando il simbolo di quel conflitto devastante. La pellicola ottenne un grande successo commerciale e fu un obbligatorio candidato agli Oscar con nove nomination e cinque premi, tra i quali la regia e il miglior film.

Ovviamente, il punto di vista dell’autore è interamente legato ad uno sguardo “interno”: la tragedia raccontata dal film riguarda esclusivamente la generazione americana inviata a combattere e a morire nelle giungle del sud est asiatico, senza potersi vantare di avere ottenuto una vittoria, Gli Stati Uniti, che non erano mai stati sconfitti in alcun conflitto importante, persero non solo la guerra “militare” ma anche quella culturale e ideologica; impiegheranno decenni per assorbire quel trauma.

In altre parti del mondo, e soprattutto in Europa, l’accoglienza al film fu meno pacifica. Buona parte della sinistra, istituzionale o meno, contestò soprattutto la descrizione dell’efferatezza dei vietcong – simbolicamente “battezzata” dal ritratto di Ho Chi Min, un’icona della contestazione giovanile di pochi anni prima e dell’intera sinistra – contrapposta alla dominante mitologica, peraltro documentata da inchieste, filmati e reportage fotografici, che attribuiva la ferocia solo agli invasori americani. Facilmente, entrambe le posizioni semplificavano la realtà di quella guerra e di tutte le guerre: la violenza come elemento caratteristico di ogni successo militare. E non a caso chi si schierò a favore del film – tra questi ci fu anche Umberto Eco – sottolineò che il modello di riferimento di Il cacciatore era senza alcun dubbio Guerra e Pace di Tolstoj, proprio per quella scansione narrativa e drammaturgica che dedicava una buona metà della pellicola alla “chiassosa” pace del banchetto di nozze, con balli, alcool e risse amichevoli che citavano il ciclo cavalleresco di John Ford (Rio Bravo, Il massacro di Fort Apache, I cavalieri del Nord Ovest), anch’esso ispirato alla lontana al concetto di lontananza/vicinanza bellica descritto dallo scrittore russo.

In altre parti del mondo, e soprattutto in Europa, l’accoglienza al film fu meno pacifica. Buona parte della sinistra, istituzionale o meno, contestò soprattutto la descrizione dell’efferatezza dei vietcong – simbolicamente “battezzata” dal ritratto di Ho Chi Min, un’icona della contestazione giovanile di pochi anni prima e dell’intera sinistra – contrapposta alla dominante mitologica, peraltro documentata da inchieste, filmati e reportage fotografici, che attribuiva la ferocia solo agli invasori americani. Facilmente, entrambe le posizioni semplificavano la realtà di quella guerra e di tutte le guerre: la violenza come elemento caratteristico di ogni successo militare. E non a caso chi si schierò a favore del film – tra questi ci fu anche Umberto Eco – sottolineò che il modello di riferimento di Il cacciatore era senza alcun dubbio Guerra e Pace di Tolstoj, proprio per quella scansione narrativa e drammaturgica che dedicava una buona metà della pellicola alla “chiassosa” pace del banchetto di nozze, con balli, alcool e risse amichevoli che citavano il ciclo cavalleresco di John Ford (Rio Bravo, Il massacro di Fort Apache, I cavalieri del Nord Ovest), anch’esso ispirato alla lontana al concetto di lontananza/vicinanza bellica descritto dallo scrittore russo.

Persino la caccia al cervo (il titolo originale del film è, non a caso, The Deer Hunter) sembra avere come riferimento ideale le pagine di Tolstoj: la battuta di caccia nella tenuta dei Rostov che anticipa l’invasione napoleonica. In Il cacciatore, appunto, quella lunga sequenza che fa cesura tra le festa di nozze e le disavventure belliche dei tre protagonisti, mette a confronto la cavalleresca epica western del duello – Mike/De Niro uccide il cervo con un solo colpo – con i successivi massacri nelle giungle vietnamite. Non è egualmente senza significato l’ambientazione a Pittsburgh, tra lavoratori e famiglie di origine russa (il rito nuziale è ortodosso), come se quell’epica eroica ottocentesca si fosse trasfusa nel “melting pot” americano.

Persino la caccia al cervo (il titolo originale del film è, non a caso, The Deer Hunter) sembra avere come riferimento ideale le pagine di Tolstoj: la battuta di caccia nella tenuta dei Rostov che anticipa l’invasione napoleonica. In Il cacciatore, appunto, quella lunga sequenza che fa cesura tra le festa di nozze e le disavventure belliche dei tre protagonisti, mette a confronto la cavalleresca epica western del duello – Mike/De Niro uccide il cervo con un solo colpo – con i successivi massacri nelle giungle vietnamite. Non è egualmente senza significato l’ambientazione a Pittsburgh, tra lavoratori e famiglie di origine russa (il rito nuziale è ortodosso), come se quell’epica eroica ottocentesca si fosse trasfusa nel “melting pot” americano.

Nella confusione originata dagli opposti estremismi (accettazione o rifiuto, entrambi senza mediazioni, della pur rinnovata epica classica hollywoodiana che non sembrava lasciare alcun spazio alla lotta di liberazione nazionale dei vietnamiti) o anche nelle sottolineature degli eccessi spettacolari a forte valenza simbolica (la roulette russa come chiave del destino dei protagonisti), pochi spettatori e pochi critici misero in evidenza un dato informativo importantissimo, basato su una reale documentazione televisiva, pur confusa tra le immagini dell’ultimo viaggio di Mike (Robert De Niro), a Saigon, in cerca dello scomparso Nick (Cristopher Walken).

Si tratta del frettoloso e catastrofico ritiro delle ultime truppe statunitensi da Saigon, di guardia all’ambasciata, assediata dai Vietcong e dall’esercito nord vietnamita. L’evento, avvenuto nell’aprile 1975, segnò la fine ufficiale della guerra. Immagini celebri (l’elicottero che riesce a stento a sollevarsi dal tetto dell’ambasciata, il caos nelle strade con gli abitanti di Saigon che tentano di fuggire) sono mescolate alla ricostruzione filmica del caos in cui s’imbatte il protagonista. La chiave di lettura è facile: i protagonisti del film sono le ultime vittime di quella tragedia storica che ha avuto una lunga cronaca bellica – più o meno quindici anni – senza quasi mai sfiorare l’affabulazione filmica.

Insomma, piaccia o non piaccia, Il cacciatore è il primo film sul Vietnam che si riallaccia ad una tradizione nobile del cinema statunitense: la politica, intesa in senso generale. Ovvero gli ideali collettivi della nazione e gli “incidenti di percorso” della onnipotente democrazia americana.

Difatti, nel cinema hollywoodiano, o statunitense tout–court, la politica, cioè l’adesione alle tematiche che riguardavano direttamente le funzioni istituzionali, la libertà e il controllo dell’opinione pubblica, gli intrighi militari o dell’alta finanza, non è mai mancata, fin dai tempi di Frank Capra e John Ford, o di Quarto Potere di Orson Welles, film sicuramente politico, al di là del suo straordinario sperimentalismo linguistico. Nel dopoguerra, quel cinema “impegnato” (per usare un termine italiano) fu sommerso da una doppia censura e autocensura. Il maccartismo – come ho già scritto a proposito del film sullo sceneggiatore Dalton Trumbo – ispirò opere in qualche modo allegoriche basate, da un lato, sulla paura del contagio comunista, dall’altra su un parallelo pericolo di involuzione democratica del paese. Successivamente, considerata la sequenza storica della guerra fredda, che ebbe numerosi momenti critici, dal conflitto coreano alle diverse crisi berlinesi, e fino alla crescente proliferazione nucleare, non può stupire che a partire dalla vicenda dei missili nucleari sovietici a Cuba, prima concreta minaccia di una guerra atomica, il filone politico si legò naturalmente con il genere fantascientifico: A prova d’errore (1964) di Lumet, Il dottor Stranamore (1964) di Kubrick, L’ultima spiaggia (1964) di Kramer sono i film più segnati dalla distopia di un mondo distrutto da una guerra atomica.

Difatti, nel cinema hollywoodiano, o statunitense tout–court, la politica, cioè l’adesione alle tematiche che riguardavano direttamente le funzioni istituzionali, la libertà e il controllo dell’opinione pubblica, gli intrighi militari o dell’alta finanza, non è mai mancata, fin dai tempi di Frank Capra e John Ford, o di Quarto Potere di Orson Welles, film sicuramente politico, al di là del suo straordinario sperimentalismo linguistico. Nel dopoguerra, quel cinema “impegnato” (per usare un termine italiano) fu sommerso da una doppia censura e autocensura. Il maccartismo – come ho già scritto a proposito del film sullo sceneggiatore Dalton Trumbo – ispirò opere in qualche modo allegoriche basate, da un lato, sulla paura del contagio comunista, dall’altra su un parallelo pericolo di involuzione democratica del paese. Successivamente, considerata la sequenza storica della guerra fredda, che ebbe numerosi momenti critici, dal conflitto coreano alle diverse crisi berlinesi, e fino alla crescente proliferazione nucleare, non può stupire che a partire dalla vicenda dei missili nucleari sovietici a Cuba, prima concreta minaccia di una guerra atomica, il filone politico si legò naturalmente con il genere fantascientifico: A prova d’errore (1964) di Lumet, Il dottor Stranamore (1964) di Kubrick, L’ultima spiaggia (1964) di Kramer sono i film più segnati dalla distopia di un mondo distrutto da una guerra atomica.

Altri film politici importanti del periodo – e contigui con l’ideologia della guerra fredda – furono Tempesta su Washington (1962) di Preminger o Sette giorni in maggio (1964) di Frankenheimer, entrambi basati su ipotesi di complotto contro il presidente Usa, accusato di non voler affrontare con adeguati mezzi militari l’Unione Sovietica. Ma in quelle due opere c’era ancora una trasparenza drammaturgica e narrativa capace di trasformarsi in messaggio rassicurante sulla tenuta della democrazia. Negli stessi anni, però apparve anche un interessante prologo alla tematica principe degli anni Settanta, ovvero il potere dei servizi segreti e delle organizzazioni lobbistiche: Va e uccidi (1962) di Frankneimer, rifatto e attualizzato recentemente con lo stesso titolo inglese del 1962, The Manchurian candidate. Nell’opera originale si racconta di un misterioso complotto dei comunisti cinesi che hanno “infiltrato” segretamente loro agenti in stato di trance nel parlamento di Washington. Questi agenti sono pronti ad eliminare importanti uomini politici che potrebbero nuocere ai loro progetti.

Altri film politici importanti del periodo – e contigui con l’ideologia della guerra fredda – furono Tempesta su Washington (1962) di Preminger o Sette giorni in maggio (1964) di Frankenheimer, entrambi basati su ipotesi di complotto contro il presidente Usa, accusato di non voler affrontare con adeguati mezzi militari l’Unione Sovietica. Ma in quelle due opere c’era ancora una trasparenza drammaturgica e narrativa capace di trasformarsi in messaggio rassicurante sulla tenuta della democrazia. Negli stessi anni, però apparve anche un interessante prologo alla tematica principe degli anni Settanta, ovvero il potere dei servizi segreti e delle organizzazioni lobbistiche: Va e uccidi (1962) di Frankneimer, rifatto e attualizzato recentemente con lo stesso titolo inglese del 1962, The Manchurian candidate. Nell’opera originale si racconta di un misterioso complotto dei comunisti cinesi che hanno “infiltrato” segretamente loro agenti in stato di trance nel parlamento di Washington. Questi agenti sono pronti ad eliminare importanti uomini politici che potrebbero nuocere ai loro progetti.

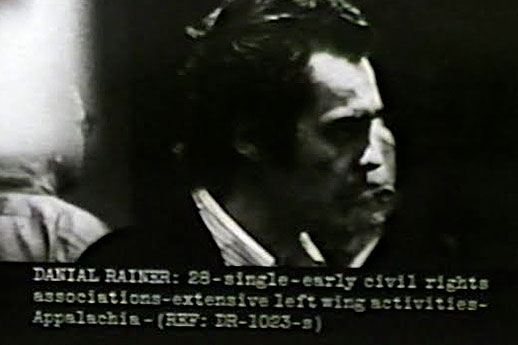

Alla fine del decennio, il cinema politico è invece un diretto riflesso del disincanto post sessantottesco e del lungo inverno della presidenza Nixon. Non a caso il film più celebre di quella serie, non sempre fantapolitica, fu Tutti gli uomini del presidente di Alan Pakula, girato nel 1976, che ricostruiva la celebre inchiesta giornalista di due giovani redattori del Washington Post e che portò alle dimissioni di Richard Nixon, messo sotto accusa per aver spiato il quartiere generale del Partito Democratico nella campagna elettorale del 1972. Due anni prima, lo stesso regista aveva diretto un altro film decisamente più interessante, Perché un assassinio, il cui titolo originale, The Parallax View, indica un’organizzazione segreta, privata, che seleziona una nuova classe dirigente, anche attraverso l’eliminazione fisica di uomini politici che potrebbero non accettare questo “punto di vista” invisibile ai normali cittadini che ancora credono nella democrazia e nella costituzione.

Però le conseguenze di questo affascinante e comunque interessante “camuffamento” del reale è che i veri contrasti politici, le turbolenze degli anni Sessanta e Settanta – dominati da due temi esplosivi come il Vietnam e le rivolte dei ghetti neri – il crescente movimentismo anche eversivo che permeava la società statunitense, decisamente involuta dopo l’ondata kennediana, non furono affatto “novellizzate” dal cinema del periodo. Per essere più precisi non c’è un solo film che racconti il percorso di Malcom X e il suo omicidio, avvenuto nel 1965. La sua celebre autobiografia, quasi romanzesca e in grado di essere spettacolarizzata al massimo grado, fu paradossalmente portata sullo schermo da Spike Lee solo nel 1992. Assenti anche le battaglie civili di Martin Luther King, ucciso nell’aprile del 1968, pochi mesi prima di un altro celebre assassinato, Robert Kennedy, sicuro vincitore delle elezioni presidenziali, in cui, come si sa, trionfò l’eterno perdente Richard Nixon.

Però le conseguenze di questo affascinante e comunque interessante “camuffamento” del reale è che i veri contrasti politici, le turbolenze degli anni Sessanta e Settanta – dominati da due temi esplosivi come il Vietnam e le rivolte dei ghetti neri – il crescente movimentismo anche eversivo che permeava la società statunitense, decisamente involuta dopo l’ondata kennediana, non furono affatto “novellizzate” dal cinema del periodo. Per essere più precisi non c’è un solo film che racconti il percorso di Malcom X e il suo omicidio, avvenuto nel 1965. La sua celebre autobiografia, quasi romanzesca e in grado di essere spettacolarizzata al massimo grado, fu paradossalmente portata sullo schermo da Spike Lee solo nel 1992. Assenti anche le battaglie civili di Martin Luther King, ucciso nell’aprile del 1968, pochi mesi prima di un altro celebre assassinato, Robert Kennedy, sicuro vincitore delle elezioni presidenziali, in cui, come si sa, trionfò l’eterno perdente Richard Nixon.

Ma l’assenza più clamorosa fu senza dubbio la guerra del Vietnam, pur “novellizzata” dai film dell’avanguardia del New American Cinema (NAC) e soprattutto dalle evocazioni estreme di Robert Kramer (The Edge, Ice), apparse alla fine degli anni Sessanta e impostate su un radicalismo eversivo che ipotizzava l’assassinio politico del presidente Johnson e la messa in atto di azioni di guerriglia contro gli apparati militari. In parallelo, tra i primi titoli di Brian De Palma, troviamo due film ai margini del mercato ma pur sempre distribuiti nei circuiti commerciali: Greetings e Hi Mom, girati tra il 1968 e il 1969. Entrambe le pellicole sono interpretate dal giovanissimo Robert De Niro nei panni di uno squilibrato che, nel primo film, tenta disperatamente di non partire per il Vietnam e nel secondo, reduce da quel conflitto, decide di protestare organizzando degli attentati a New York.

Ma l’assenza più clamorosa fu senza dubbio la guerra del Vietnam, pur “novellizzata” dai film dell’avanguardia del New American Cinema (NAC) e soprattutto dalle evocazioni estreme di Robert Kramer (The Edge, Ice), apparse alla fine degli anni Sessanta e impostate su un radicalismo eversivo che ipotizzava l’assassinio politico del presidente Johnson e la messa in atto di azioni di guerriglia contro gli apparati militari. In parallelo, tra i primi titoli di Brian De Palma, troviamo due film ai margini del mercato ma pur sempre distribuiti nei circuiti commerciali: Greetings e Hi Mom, girati tra il 1968 e il 1969. Entrambe le pellicole sono interpretate dal giovanissimo Robert De Niro nei panni di uno squilibrato che, nel primo film, tenta disperatamente di non partire per il Vietnam e nel secondo, reduce da quel conflitto, decide di protestare organizzando degli attentati a New York.

Il dittico mantiene un legame, almeno ideale, con il NAC, per riversare parte di quell’esperienza linguistica e politica nell’atto del guardare il mondo attraverso la macchina da presa, premessa al grande manierismo formale che renderà celebre il regista. Altre eccezioni d’autore furono Zabriskie Point di Antonioni (1970) e Fragole e sangue (1970) di Hangmann, entrambi basati sul ribellismo giovanile degli studenti universitari che ebbero appunto come temi portanti di quella specifica contestazioni statunitense le discussioni sui problemi politico-sociali di quel periodo: il Vietnam, i diritti civili degli afro-americani e il rifiuto del servizio militare da parte dei contestatori – che finivano in prigione, perché non veniva loro riconosciuta l’obiezione di coscienza – la politica autoritaria di Nixon, responsabile di violente irruzioni nei campus, che costarono la vita a decine di studenti.

L’unico titolo del periodo che perpetua una spavalda e classica esaltazione della guerra giusta è I Berretti verdi (1968) di John Wayne. Nonostante l’opposizione, anche estrema (non era difficile vedere dei manifestanti che, nelle sale italiane, distribuivano volantini che invitavano a disertare “il film imperialista”), la pellicola ebbe comunque un buon successo di pubblico, sia in patria che in Europa, segno che l’ideologia “civilizzatrice” evocata dai film hollywoodiani – in particolare quelli bellici e gli western – non era ancora venuta meno. Però fino al 1977 di Vittorie perdute di Ted Post – un film a basso costo che mostrava la difficoltà o forse l’impossibilità di vincere la guerra nella giungla vietnamita – e poi de Il cacciatore, il Vietnam non apparve più in maniera diretta sullo schermo, anche se è noto che molti autori furono tentati dall’argomento. Uno di questi fu Altman, che dovette cambiare l’ambientazione di M.A.S.H. (1970), pensato inizialmente per il Vietnam, adattando la storia tragi-comica dell’ospedale militare, allo scenario bellico coreano degli anni 1950-1953.

L’unico titolo del periodo che perpetua una spavalda e classica esaltazione della guerra giusta è I Berretti verdi (1968) di John Wayne. Nonostante l’opposizione, anche estrema (non era difficile vedere dei manifestanti che, nelle sale italiane, distribuivano volantini che invitavano a disertare “il film imperialista”), la pellicola ebbe comunque un buon successo di pubblico, sia in patria che in Europa, segno che l’ideologia “civilizzatrice” evocata dai film hollywoodiani – in particolare quelli bellici e gli western – non era ancora venuta meno. Però fino al 1977 di Vittorie perdute di Ted Post – un film a basso costo che mostrava la difficoltà o forse l’impossibilità di vincere la guerra nella giungla vietnamita – e poi de Il cacciatore, il Vietnam non apparve più in maniera diretta sullo schermo, anche se è noto che molti autori furono tentati dall’argomento. Uno di questi fu Altman, che dovette cambiare l’ambientazione di M.A.S.H. (1970), pensato inizialmente per il Vietnam, adattando la storia tragi-comica dell’ospedale militare, allo scenario bellico coreano degli anni 1950-1953.

Il paradosso di questa clamorosa autocensura è che il Vietnam dominò quasi completamente l’informazione televisiva: i servizi giornalistici che gli inviati dei grandi network trasmettevano con dovizia di particolari, mostravano, senza alcuna censura, morti e feriti americani, e mai abbellivano lo scenario terribile della guerra.

Poiché molti storici, anche statunitensi, nonché un celebre giornalista come Walter Cronkite, commentatore quotidiano delle notizie e delle immagini che giungevano dal sud est asiatico, hanno sostenuto che la guerra è stata persa sul “fronte interno” e non nelle giungle vietnamite, c’è da chiedersi quali siano stati i motivi di tale censura o autocensura filmica che lasciava scoperto un altro mezzo audiovisivo, ormai penetrato in profondità proprio in quell’universo familiare che avrebbe dovuto essere il collante principale del patriottismo. La risposta più accettabile sta probabilmente nella preoccupazione, forse sentita maggiormente dai produttori cinematografici piuttosto che dagli apparati governativi, di un’inversione di 180 gradi dell’immaginario cinematografico americano popolare.

Questa contraddizione la si può leggere proprio nel già citato I Berretti verdi, il cui esordio è una conferenza stampa di un ufficiale di colore che si lamenta della poca attenzione da parte dei giornali e della tv verso una guerra giusta, richiesta dai poveri vietnamiti oppressi dal comunismo. La presenza dell’ufficiale nero, poi assistente del comandante interpretato da John Wayne, è ovviamente segnata da un’ulteriore “significazione”: il patriottismo degli “ultimi”, invisibili nei film sulla seconda guerra mondiale e, negli anni Settanta, non più occultabili, visto che non solo, in rapporto al numero dei cittadini, la loro partecipazione alla guerra era inevitabilmente più numerosa di ogni altra minoranza e persino della maggioranza bianca. Peccato che gli afro-americani furono anche coloro che, assieme alla gioventù universitaria che bruciava in piazza le cartoline precetto, contestarono proprio quell’avventura bellica.

Questa contraddizione la si può leggere proprio nel già citato I Berretti verdi, il cui esordio è una conferenza stampa di un ufficiale di colore che si lamenta della poca attenzione da parte dei giornali e della tv verso una guerra giusta, richiesta dai poveri vietnamiti oppressi dal comunismo. La presenza dell’ufficiale nero, poi assistente del comandante interpretato da John Wayne, è ovviamente segnata da un’ulteriore “significazione”: il patriottismo degli “ultimi”, invisibili nei film sulla seconda guerra mondiale e, negli anni Settanta, non più occultabili, visto che non solo, in rapporto al numero dei cittadini, la loro partecipazione alla guerra era inevitabilmente più numerosa di ogni altra minoranza e persino della maggioranza bianca. Peccato che gli afro-americani furono anche coloro che, assieme alla gioventù universitaria che bruciava in piazza le cartoline precetto, contestarono proprio quell’avventura bellica.

Com’è noto, la sottovalutazione del mezzo televisivo non si ripeté mai più: nelle successive guerre americane, da Granada a Panama passando per l’Iraq e l’Afghanistan, le immagini televisive furono sottoposte al rigido controllo dei vertici militari.

Il Vietnam rimarrà dunque, fino alla fine degli anni Settanta, un argomento solo evocato che contribuirà a creare una sorta di sottogenere drammatico: il reducismo. Ovvero le disavventure, accennate o drammatizzate, di chi torna dalla guerra, più o meno menomato nel fisico e nella mente. Accanto a questa drammaturgia – non nuova per verità, ma piuttosto confermativa di un modello che risaliva agli anni Trenta e che riprese fiato nel 1945, dopo le due guerre mondiali – ecco poi un altro personaggio fondamentale del cinema hollywoodiano di quegli anni: colui che non vuole (o che non vorrebbe) partire per la guerra.

È anche evidente che la voluta omissione o il ribaltamento di uno dei miti fondanti dell’immaginario statunitense, il patriottismo, finisce per collegarsi a un quadro sociale disgregato e turbato, in cui si mescolano le rivolte razziali e l’opposizione politica radicale. Però, anche questa censura o autocensura, che nasconde le giungle del sud est asiatico per mostrare i giovani americani che non vogliono partire per il fronte è ovviamente una forma di contestazione nei confronti della politica governativa. Tra i titoli più significativi vanno citati obbligatoriamente Targets di Peter Bogdanovich (1969), Il piccione d’argilla (1970) di Tom Stern, L’impossibilità di essere normale di Richard Rush (1970), Slaughter, l’uomo mitra (1972) di Jack Starrett, The Visitors di Kazan (1972), Tracks lunghi binari di follia di Henry Jaglom (1975), con il quale si chiude un contenitore che si sovrappone alla guerra vera e propria.

È anche evidente che la voluta omissione o il ribaltamento di uno dei miti fondanti dell’immaginario statunitense, il patriottismo, finisce per collegarsi a un quadro sociale disgregato e turbato, in cui si mescolano le rivolte razziali e l’opposizione politica radicale. Però, anche questa censura o autocensura, che nasconde le giungle del sud est asiatico per mostrare i giovani americani che non vogliono partire per il fronte è ovviamente una forma di contestazione nei confronti della politica governativa. Tra i titoli più significativi vanno citati obbligatoriamente Targets di Peter Bogdanovich (1969), Il piccione d’argilla (1970) di Tom Stern, L’impossibilità di essere normale di Richard Rush (1970), Slaughter, l’uomo mitra (1972) di Jack Starrett, The Visitors di Kazan (1972), Tracks lunghi binari di follia di Henry Jaglom (1975), con il quale si chiude un contenitore che si sovrappone alla guerra vera e propria.

I film successivi – certo i più noti, da Nashville (1976) a I guerrieri dell’inferno (1978), da Un mercoledì da leoni (1978), ai due episodi di American Graffiti a Hair (1979), e soprattutto Il cacciatore di Michael Cimino (1978) – saranno una sorta di epitaffio della generazione perduta nelle paludi vietnamite, e una sorta di invito alla rigenerazione, l’ennesima, per l’autentico spirito americano.

Fuori da ogni contesto rigeneratore si colloca invece Apocalypse now (1979), anche questo un film di largo consumo, anche se carico di suggestioni intellettuali e letterarie, che vanno da Conrad (al cui testo, Cuore di tenebra, l’opera è ispirata) a Melville, per gli aperti riferimenti alla “nave dei folli” in cerca del mostro infernale (la balena di Moby Dick) simbolizzato dal colonnello Kurtz. Inizialmente progettato e poi sceneggiato, assieme al regista, da John Milius, appassionato di esoterismo spirituale e di cultura Zen, nel film di Coppola, al già imponente immaginario dei due scrittori, si aggiungono, nel pre-finale, con l’apparizione di Kurtz, interpretato da Marlon Brando, due libri in bell’evidenza: Indagine sul Santo Graal. Dal rito al romanzo di Weston e il più celebre Il ramo d’oro di Frazer. Entrambi sono le fonti a cui ha attinto Eliot per The Waste Land.

Fuori da ogni contesto rigeneratore si colloca invece Apocalypse now (1979), anche questo un film di largo consumo, anche se carico di suggestioni intellettuali e letterarie, che vanno da Conrad (al cui testo, Cuore di tenebra, l’opera è ispirata) a Melville, per gli aperti riferimenti alla “nave dei folli” in cerca del mostro infernale (la balena di Moby Dick) simbolizzato dal colonnello Kurtz. Inizialmente progettato e poi sceneggiato, assieme al regista, da John Milius, appassionato di esoterismo spirituale e di cultura Zen, nel film di Coppola, al già imponente immaginario dei due scrittori, si aggiungono, nel pre-finale, con l’apparizione di Kurtz, interpretato da Marlon Brando, due libri in bell’evidenza: Indagine sul Santo Graal. Dal rito al romanzo di Weston e il più celebre Il ramo d’oro di Frazer. Entrambi sono le fonti a cui ha attinto Eliot per The Waste Land.

Gli stessi testi sono citati anche in un testo successivo del poeta statunitense, The Hollow Men, che Marlon Brando/Kurtz declama appunto nella sua capanna. Nessuna di queste intromissioni o esibizioni letterarie, magari manierate, è abusiva, visto che si potrebbe dedicare un saggio specifico sia alla “terra desolata” attraversata da Marlow – il narratore di Conrad – fino al ritrovamento di Kurtz, che potrebbe essere il depositario del Graal e che attende di essere ucciso e sostituito da un nuovo Re, sia l’“uomo vuoto” che, prima di morire, riesce ad esprimere il proprio orrore per il mondo che ha costruito con il sangue.

È però certo che, identificando uno spettatore tipo, appassionato di film avventurosi, sarebbe difficile ipotizzare una comprensione ed una decifrazione immediata – anche per una semplice questione di “soglia di attenzione” rispetto al fluire delle immagini – di tutta quella serie di allusioni collocate in parallelo ad una narrazione/attrazione, tipica del cinema contemporaneo, sempre più spettacolarizzato e sempre più autoreferenziale. Una sequenza importante vede infatti Coppola che guida una “troupe” cinematografica e/o televisiva immersa nelle riprese di un bombardamento e di un offensiva terrestre contro i vietcong: l’orrore per i massacri vietnamiti, per il sacrificio dei giovani americani stipati in quel Pequod in miniatura che è la barca diretta verso il covo di Kurtz, non è dunque così facilmente leggibile attraverso le fonti colte, ma piuttosto attraverso la storia e la cronaca dell’epoca, veicolata quotidianamente dalla televisione. La “terra desolata” del presente, è appunto l’America invischiata nella guerra del Vietnam, in cui muoiono i suoi giovani eroi.

È però certo che, identificando uno spettatore tipo, appassionato di film avventurosi, sarebbe difficile ipotizzare una comprensione ed una decifrazione immediata – anche per una semplice questione di “soglia di attenzione” rispetto al fluire delle immagini – di tutta quella serie di allusioni collocate in parallelo ad una narrazione/attrazione, tipica del cinema contemporaneo, sempre più spettacolarizzato e sempre più autoreferenziale. Una sequenza importante vede infatti Coppola che guida una “troupe” cinematografica e/o televisiva immersa nelle riprese di un bombardamento e di un offensiva terrestre contro i vietcong: l’orrore per i massacri vietnamiti, per il sacrificio dei giovani americani stipati in quel Pequod in miniatura che è la barca diretta verso il covo di Kurtz, non è dunque così facilmente leggibile attraverso le fonti colte, ma piuttosto attraverso la storia e la cronaca dell’epoca, veicolata quotidianamente dalla televisione. La “terra desolata” del presente, è appunto l’America invischiata nella guerra del Vietnam, in cui muoiono i suoi giovani eroi.

Dunque, con Apocalypse now, il filone si è ormai trasformato in un vero e proprio sottogenere bellico sopra il quale esercitare ogni genere di variante drammaturgica, a volte legata alla specificità americana (come nella serie filmica degli anni Ottanta, dedicata a Rambo, il cui protagonista e un eroe che non viene riconosciuto tale neanche dai vertici militari) o universalizzata, come nel capolavoro di Kubrick Full Metal Jacket (1987). Ma, a quel punto siamo ormai lontani dagli anni della contestazione, ed anzi, almeno negli Stati Uniti, in pieno revanscismo patriottico.

Ma, appunto, nel filone originario, la maggior parte dei film evocano una sorta di disturbo psicologico di massa della gioventù americana. E ciò accade sia in pellicole d’autore come Nashville o The Visitors, sia in opere di genere di cui sono rimaste labili tracce nell’immaginario collettivo. Ad esempio, sia Il piccione d’argilla che Slaughter, l’uomo mitra, usano il reducismo psichicamente disturbato – i due protagonisti sono dei veri killer sopravvissuti ai massacri vietnamiti – come macchine da guerra contro le bande di trafficanti di droga. Come dire che lo spirito bellico serve anche a combattere il Vietnam interno. Invece, in altri titoli non direttamente assimilabili al filone vietnamita come Taxi Driver di Scorsese o Quel pomeriggio di un giorno da cani di Lumet, entrambi del 1975, il tema della follia dei reduci si scarica in un’attualità disgregata che travalica l’appartenenza ai generi.

Ma, appunto, nel filone originario, la maggior parte dei film evocano una sorta di disturbo psicologico di massa della gioventù americana. E ciò accade sia in pellicole d’autore come Nashville o The Visitors, sia in opere di genere di cui sono rimaste labili tracce nell’immaginario collettivo. Ad esempio, sia Il piccione d’argilla che Slaughter, l’uomo mitra, usano il reducismo psichicamente disturbato – i due protagonisti sono dei veri killer sopravvissuti ai massacri vietnamiti – come macchine da guerra contro le bande di trafficanti di droga. Come dire che lo spirito bellico serve anche a combattere il Vietnam interno. Invece, in altri titoli non direttamente assimilabili al filone vietnamita come Taxi Driver di Scorsese o Quel pomeriggio di un giorno da cani di Lumet, entrambi del 1975, il tema della follia dei reduci si scarica in un’attualità disgregata che travalica l’appartenenza ai generi.

Nel film di Lumet, infatti, oltre alla presenza dell’ex militare John Cazale tra gli scalcinati rapinatori che si barricano nella banca, c’è, verso la metà della pellicola, una svolta importante: un grido di rivolta verso la polizia e l’autorità giudiziaria che coinvolge tutti i cittadini che “fanno massa” per partecipare, tramite la tv, all’evento. Al Pacino, infatti, invita ad urlare “Attica! Attica!”, riferendosi ovviamente al carcere di Attica, nello stato di New York, teatro, nel 1971, di una sanguinosa rivolta da parte degli afroamericani, guidati da esponenti dei Black Panters – spesso condannati a lunghe pene detentive per essersi rifiutati di partire per il Vietnam – che si concluse con una vera e propria strage dei carcerati da parte delle truppe federali intervenute a sedare la sommossa. Così il grido di Al Pacino si trasforma in un gesto politico a tutto campo: il malessere americano degli anni Settanta mette insieme la povertà, il Vietnam, il problema razziale.

Nel film di Lumet, infatti, oltre alla presenza dell’ex militare John Cazale tra gli scalcinati rapinatori che si barricano nella banca, c’è, verso la metà della pellicola, una svolta importante: un grido di rivolta verso la polizia e l’autorità giudiziaria che coinvolge tutti i cittadini che “fanno massa” per partecipare, tramite la tv, all’evento. Al Pacino, infatti, invita ad urlare “Attica! Attica!”, riferendosi ovviamente al carcere di Attica, nello stato di New York, teatro, nel 1971, di una sanguinosa rivolta da parte degli afroamericani, guidati da esponenti dei Black Panters – spesso condannati a lunghe pene detentive per essersi rifiutati di partire per il Vietnam – che si concluse con una vera e propria strage dei carcerati da parte delle truppe federali intervenute a sedare la sommossa. Così il grido di Al Pacino si trasforma in un gesto politico a tutto campo: il malessere americano degli anni Settanta mette insieme la povertà, il Vietnam, il problema razziale.

Più semplice la lettura di Taxi Driver, in cui domina un’allegoria generale: il disfacimento materiale e sociale di New York, capitale reale e vetrina americana, percorsa dal taxista notturno quasi fosse ancora all’interno della giungla vietnamita. E non a caso, la sua metamorfosi finale – che lo conduce dapprima all’attentato politico e poi alla strage nel bordello – è segnata dalla presenza dei segni di appartenenza ai corpi scelti dei marines che combattevano nel Vietnam.

Più semplice la lettura di Taxi Driver, in cui domina un’allegoria generale: il disfacimento materiale e sociale di New York, capitale reale e vetrina americana, percorsa dal taxista notturno quasi fosse ancora all’interno della giungla vietnamita. E non a caso, la sua metamorfosi finale – che lo conduce dapprima all’attentato politico e poi alla strage nel bordello – è segnata dalla presenza dei segni di appartenenza ai corpi scelti dei marines che combattevano nel Vietnam.

Ma il film più bello e più interessante sul reducismo è The Visitors di Elia Kazan, girato assieme al figlio Chris, che ne scrisse la sceneggiatura nel 1972. È la storia di una visita inaspettata a un loro commilitone da parte di due ex combattenti sul fronte del Vietnam. Il suocero li accoglie quasi come degli eroi, mentre il figlio sembra disturbato da quelle presenze che gli ricordano una serie di episodi terribili accaduti durante la guerra. Progressivamente, il “kammerspiel” si trasforma in una sorta di confessione pubblica delle atrocità – tra le quali lo stupro e l’omicidio di una ragazza vietnamita – commesse dai “visitatori” che sono venuti nella casa del loro commilitone anche per minacciarlo, visto che lui, definito dal padre come un “finocchio”, non partecipò a quell’azione.

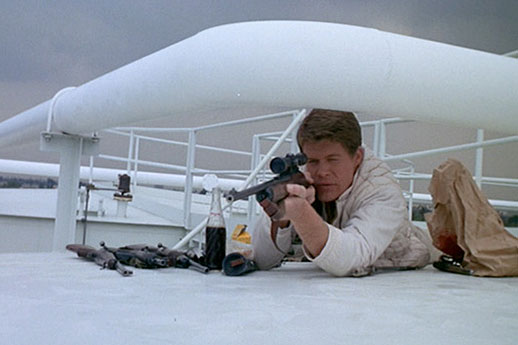

Stroncato inopinatamente da Serge Daney e dalla redazione dei “Cahiers du cinema” come un “film di estrema destra”, The Visitors, inedito in Italia, ma proiettato nel 1976 al Festival del Nuovo Cinema di Pesaro e poi trasmesso da “Fuori Orario”, è, di fatto il film chiave per capire la patologia della violenza, originaria e/o derivante dal trauma bellico, che s’interseca continuamente con l’immaginario tradizionale hollywoodiano. Non a caso, il primo film che, statisticamente, porta sullo schermo un reduce impazzito è Targets (Bersagli) di Peter Bogdanovich, prodotto da Roger Corman nel 1969: opera a metà strada tra genere e autorialità che sfiora intelligentemente il meta racconto. C’è uno schermo doppio nel film: nel primo gli spettatori, cioè noi, vediamo il killer che spara con il suo fucile di precisione agli ignari cittadini che non hanno alcuna colpa se non quella di transitare “a portata” dell’arma. E poi c’è lo schermo diegetico di un drive-in, in cui appare la sua ombra minacciosa che si sovrappone alla presenza reale e paradossalmente pacifica di Boris Karloff, la “creatura” folle del dottor Frankenstein delle prime pellicole sonore hollywoodiane.

Stroncato inopinatamente da Serge Daney e dalla redazione dei “Cahiers du cinema” come un “film di estrema destra”, The Visitors, inedito in Italia, ma proiettato nel 1976 al Festival del Nuovo Cinema di Pesaro e poi trasmesso da “Fuori Orario”, è, di fatto il film chiave per capire la patologia della violenza, originaria e/o derivante dal trauma bellico, che s’interseca continuamente con l’immaginario tradizionale hollywoodiano. Non a caso, il primo film che, statisticamente, porta sullo schermo un reduce impazzito è Targets (Bersagli) di Peter Bogdanovich, prodotto da Roger Corman nel 1969: opera a metà strada tra genere e autorialità che sfiora intelligentemente il meta racconto. C’è uno schermo doppio nel film: nel primo gli spettatori, cioè noi, vediamo il killer che spara con il suo fucile di precisione agli ignari cittadini che non hanno alcuna colpa se non quella di transitare “a portata” dell’arma. E poi c’è lo schermo diegetico di un drive-in, in cui appare la sua ombra minacciosa che si sovrappone alla presenza reale e paradossalmente pacifica di Boris Karloff, la “creatura” folle del dottor Frankenstein delle prime pellicole sonore hollywoodiane.

Sara lui, in veste di ospite d’onore di una rassegna dedicata alle sue interpretazioni, a disarmarlo, e a cercare di spiegare, soprattutto agli spettatori, che la violenza schermica ha una funzione catartica e non è mai un incoraggiamento al delitto. Insomma, il reduce sarà, per almeno un decennio, spesso un personaggio inquietante, un marginale che ha assorbito interamente la carica violenta della guerra e non vede l’ora di ributtarla sulla società.