Shakespeare secondo John Middleton Murry (e un ignoto traduttore italiano)

Blog di Carlo Rafele

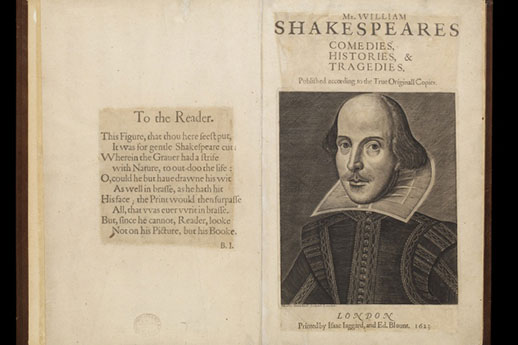

Se cercate una formula flash che in sole quattro righe – pardon, quattro versi – possa svelare o compendiare l’epopea miracolosa del poeta drammaturgo di Stratford-upon-Avon - di cui abbiamo celebrato il 6 aprile i presunti 400 anni dal giorno della morte – occorre rovistare tra le pieghe di un Sonetto scritto intorno alla metà del secolo XIX da uno scrittore di nome Matthew Arnold:

Se cercate una formula flash che in sole quattro righe – pardon, quattro versi – possa svelare o compendiare l’epopea miracolosa del poeta drammaturgo di Stratford-upon-Avon - di cui abbiamo celebrato il 6 aprile i presunti 400 anni dal giorno della morte – occorre rovistare tra le pieghe di un Sonetto scritto intorno alla metà del secolo XIX da uno scrittore di nome Matthew Arnold:

Al problema nostro altri stanno / Tu libero ne sei.

Noi chiediamo e chiediamo / Tu sorridi.

Versi che da un lato richiamano “una cosetta che m’è venuta a caso” del poeta facitore di parole della commedia Timone d’Atene, dall’altro sanciscono con sicura pregnanza ciò che sul “caso” Shakespeare si è andato predisponendo nel percorso dei secoli.

Come dar torto a Matthew Arnold? L’unico che può dirsi “libero”, affrancato dal tema-problema Shakespeare rimane ancora oggi Shakespeare medesimo! Dinanzi a cui le generazioni si susseguono, agitandosi, disperandosi – come se addentrarsi nei suoi versi fosse, al pari della sorte di Macbeth, “un incitamento soprannaturale” – senza mai venire a capo interamente della problematicità – storica estetica politica - che ciascun tassello di poesia custodisce o imprigiona, disponendosi senza protestare ad ogni interpretazione ma rimanendo al contempo sigillato e incontaminato.

A noi non resta, appunto, che “chiedere e chiedere”, con quel fremito di terrore nella voce e nelle ossa che Amleto percepisce dinanzi allo spettro del padre che “accenna ancora ch’io m’avanzi”.

Non deve perciò sorprendere se la coda guizzante di questo Sonetto compare come incipit di un libro che alle opere del Bardo affida i connotati della mitologia. E che apparve in lingua inglese, con il titolo essenziale “Shakespeare”, in anni lontanissimi da noi: 1936.

L’autore si chiamava John Middleton Murry: un critico-scrittore che nei circoli esclusivi della Londra letteraria della prima metà del Novecento seppe occupare un posto di primo piano, tracciando nei decenni fino alla morte (1957) alcuni percorsi di affiliazione poetica e letteraria che pienamente rivelano il patto di fede – oltre che esemplari di gusto e di stile - di cui volle sentirsi consanguineo.

Il primo richiamo dell’assoluto letterario gli giunse dalla cupa, fatale tregenda di Dostojevskij (che volle circoscrivere in un libro del 1916), dentro la quale trovò riflesse le piaghe del volto di Cristo, sacra effigie con cui volle colloquiare in un libro del ’26 (Vita di Gesù); bellezza e inquietudine gli furono elargite da una donna poeta, Katherine Mansfield, con la quale sancì un legame matrimoniale nel ’18, condividendone i tormenti inesausti e trasformando in motivo di scrittura - Lettere a Katherine Mansfield (1928) – la strenua lotta tra volontà di vita e missione d’arte; infine, negli anni della quieta maturità richiamò a sé l’ispirazione di un poeta che lo aveva ammaliato nell’adolescenza e da cui non si era mai distaccato, subendone ad ogni età l’acutezza di sguardo: John Keats.

Della quantità, e qualità, di coraggio di cui occorre provvedersi per imbastire un confronto critico-ermeneutico con il “principe dei poeti elisabettiani”, il testo del ‘36 esibisce appunto la risposta segreta e appassionata: il Bardo compare come artifex, sommo orchestratore di una partitura che “contamina” - assedia - molteplici livelli di conoscenza, invadendo rovesciandosi precipitando nel mondo moderno con la grazia e la potenza del messaggero celeste.

Due i riferimenti basilari – teoretici – sopra cui il critico impianta la propria “visione”: il primo è, appunto, il sensitivo Keats, che secondo Murry è riuscito, se si guarda all’intero parterre della poesia inglese, a farsi latore dei versi “più direttamente prossimi a Shakespeare”, avendo ereditato la più marcata tra le sue facoltà compositive, la sensazione: «Ciò che Keats intendeva per sensazione era l’espressione spontanea dell’intera persona umana per il tramite dell’immaginazione»; il secondo, riferito ancora a un poeta, è John Milton, a cui Murry affida la confessione penosa dell’artista che dinanzi alla fastosità di Shakespeare allarga le braccia con una smorfia di impotenza: «Ma tu, di se medesima orbando la nostra fantasia, marmo ci fai per troppo meditare».

In entrambi i casi, si tratta di operare una “resa”, una rinuncia: «il risultato di un arrendersi misterioso e completo della personalità propria».

Ulteriore “miracolo” suscitato dal genio shakespeariano: scavalcare o aggirare la rotta dei critici accademici militanti – un nome sopra tutti: Andrey Cecil Bradley, che Murry chiama “il professore”, autore nel 1904 di uno studio sulla tragedia shakespeariana – e imporre lo sguardo, il punto di osservazione del poeta, di colui che, come l’interprete sulla scena teatrale, con il Bardo vive in disperata, panica simbiosi: un poeta che si attesta come attore della lingua, del verbo, che possiede quindi il respiro della “sensazione” e si lascia ammaliare, con empito fanciullesco, dallo stupore. (Significativo, poi, che negli anni in cui Murry elabora i presupposti dottrinari della sua analisi, un poeta di rottura come W. H. Auden faccia di Shakespeare l’oggetto di torrenziali e “improvvisate” Lezioni).  Il risvolto simbolico di tale assunto potrebbe essere il seguente: messo di fronte a Shakespeare il poeta-scrittore dei secoli successivi – che senza volontà di dileggio potremmo definire “un dirimpettaio”, riprendendo la smorfia di Carmelo Bene che nel suo Amleto rinvigorito da Jules Laforgue irride sprezzante verso Polonio, chiamandolo “quel dirimpettaio” – ha il vantaggio iniziale di trovarsi “paritario” nello sforzo di dare voce, modello e conformazione alla natura umana, agendo con il medesimo anelito di intendimento e di sensazione, prima di accorgersi – ahimè, molto presto - di non essere in grado di lambire o raggiungere l’insondabile abisso di profondità che il Bardo espugna.

Il risvolto simbolico di tale assunto potrebbe essere il seguente: messo di fronte a Shakespeare il poeta-scrittore dei secoli successivi – che senza volontà di dileggio potremmo definire “un dirimpettaio”, riprendendo la smorfia di Carmelo Bene che nel suo Amleto rinvigorito da Jules Laforgue irride sprezzante verso Polonio, chiamandolo “quel dirimpettaio” – ha il vantaggio iniziale di trovarsi “paritario” nello sforzo di dare voce, modello e conformazione alla natura umana, agendo con il medesimo anelito di intendimento e di sensazione, prima di accorgersi – ahimè, molto presto - di non essere in grado di lambire o raggiungere l’insondabile abisso di profondità che il Bardo espugna.

Che è poi, presumibilmente, la sorte che dovettero patire, senza averne piena coscienza, i poeti contemporanei di Shakespeare, si chiamassero George Peele, Robert Greene o Christopher Marlowe. Dinanzi ai quali l’attore-teatrante venuto dal nulla si era conquistato, già nelle primissime prove (Venere e Adone), la nomea di “Johannes factotum”, espressione sprezzante per additare colui che sta scombinando ruoli e professioni, proponendosi sulla scena in veste di attore e poeta, rifornendo le compagnie girovaghe di canovacci, di fatto cancellando la figura intermedia del poeta-letterato-scrittore.

“Qualcuno ci sta rubando il mestiere da sotto il naso”, ammoniva Robert Greene, rivolgendosi ai drammaturghi accademici, dei quali era un illustre affiliato, con tanto di tirocinio presso l’università di Cambridge. Un attacco diretto a Shakespeare trapela nel passaggio di una sua commedia, “Le fortune di Francesco” (1590), seppure camuffato e parafrasato da un Cicerone in combutta con Roscio:

«Perché, o Roscio, ti pavoneggi con il corvo di Esopo, essendo adorno del lusso di penne altrui? Di tuo, nulla puoi dire; e, se il ciabattino t’ha insegnato a dire “Ave Cesare”, non disprezzare il tuo pedagogo, sol perché hai blaterato in un’aula regia: ogni sentenza che pronunci sul palco scaturisce dalla censura dei nostri ingegni».

Ma il riferimento di maggiore consistenza si ha in un libello del Greene scritto nel 1592, dove in un passaggio, presumibilmente rivolto ai suoi colleghi di mestiere, si legge:

«Non è forse strano che io e voi, cui tutti ebbero ad inchinarsi finora, dobbiamo così, tutt’a un tratto, vederci abbandonati? Un villan rifatto di corvo, abbellito delle nostre penne, con il suo “cuor di tigre rivestito della pelle d’un attore” (rifacimento in chiave detrattiva di un verso di Shakespeare, ndr), crede d’esser buono a dar fiato a versi sciolti come il migliore fra voi, e non essendo nient’altro che un “Johannes factotum”, s’immagina di essere l’unico “scuoti-scena” (“Shake-scene”) di tutto il paese».

“Pavoneggiarsi di penne altrui” era il monito-rimprovero che i poeti accademici rivolgevano ai poeti girovaghi-teatranti e che ci fa capire, commenta Murry, due aspetti primari del metodo William Shakespeare: egli fu per tutto il corso della carriera poetica un “rifacitore”, “impegnato a ritoccare o rifondere drammi già abbozzati da altri”; a partire, poi, dal 1592 - quando, per intenderci, di opere compiute si possono annoverare le tre parti di Enrico VI, il Riccardo II, forse il Tito Andronico, forse la Commedia degli equivoci - era diventato anche uno scrupoloso uomo d’affari:

«L’affar suo era in primo luogo quello d’un attore; ma egli s’era già scoperto da qualche anno il bernoccolo dell’autore drammatico. La compagnia d’attori a cui era associato si trovava nella felice situazione di non dover più dipendere dai poeti-letterati per provvedersene di drammi. Essa aveva nel proprio seno uno che “era altrettanto capace di sproloquiare un decasillabo sciolto quanto il migliore di voi”».  Che il “naturale ingegno” di Shakespeare fosse risultato di una sola formazione, di un unico apprendistato («Egli cominciò sotto la passione del teatro, e non nella libertà di una stanza di studio»), fa da specchio alla brillante intuizione di Keats che Murry condivide facendone criterio-guida del suo metodo critico, vale a dire: c’è un solo personaggio che avrebbe potuto scrivere i drammi di Shakespeare al posto di Shakespeare e questo personaggio si chiama Amleto.

Che il “naturale ingegno” di Shakespeare fosse risultato di una sola formazione, di un unico apprendistato («Egli cominciò sotto la passione del teatro, e non nella libertà di una stanza di studio»), fa da specchio alla brillante intuizione di Keats che Murry condivide facendone criterio-guida del suo metodo critico, vale a dire: c’è un solo personaggio che avrebbe potuto scrivere i drammi di Shakespeare al posto di Shakespeare e questo personaggio si chiama Amleto.

Ora, il lettore impaziente che, vedendo risuonare questo Nome, volesse subitaneamente immergersi nel capitolo a lui dedicato, deve prima sapere che alla questione Amleto Middleton Murry arriva dopo aver circumnavigato per oltre 200 pagine il “problema Shakespeare”, senza peraltro dissimulare il meritato orgoglio di scoprire nei passaggi o nei tornanti di un’avventura artistica fatale ineluttabile irripetibile, la creazione imperitura del cosiddetto Uomo shakespeariano, considerato né più né meno che un exemplum di Natura manifestato tramite l’Arte.

È così vicino, Murry, all’intensità del sentire - per usare un’espressione cara a Keats – così prossimo al carattere di Amleto, da far sì che anche la sua scrittura critica, i fiorami di una prosa sempre sottilmente ricercata, si acconcino per la bisogna, producano un “suono” affine a ciò che il racconto va scandagliando.

Nell’ottica di Murry, Amleto rappresenta il fuoco epocale di un percorso che si è formato per gradi, per tappe di maturazione e di consapevolezza, per progressiva acquisizione di strumenti espressivi, mostrandosi a volte finanche lineare o cristallino nella sua andatura (dalla fase di apprendistato alla maturità piena), malgrado i buchi neri della biografia, le numerose lacune, che “non ci consentono in nessun modo di conoscere”, come scriveva Gabriele Baldini nel ’64, “le passioni e le crisi dell’uomo”.

Come espresso lapidariamente nella chiusa del Sonetto LIII:

Qual è mai la sostanza onde voi siete.

che strane ombre a miriadi vi corteggino?

Il fremito di verità che Murry consegna ad Amleto è di tale potenza che anche la prosa del suo raccontare, fino a quel punto raggiante e avvincente, si increspa, la melodia del suo argomentare muta di tonalità, un soffio di solenne mestizia si fa largo per ospitare parole che da tempo fremono dietro le quinte della sua analisi. Quali?

«Dopo l’Amleto, l’uomo shakespeariano non riapparirà più mai. Morendo Amleto, muore lui pure: la sua tragedia è quella di Amleto, né per lui può esservene altra. Egli è di natura siffatta, che nessuna tragedia può derivargli da quel che fa; solo da quel che non può fare. Né la gelosia di Otello, né l’ambizione di Macbeth, né il capriccio di Re Lear, né l’orgoglio di Coriolano, né infine l’infatuazione di Antonio sono in lui possibili. La sua essenza interiore non si piega a questi mutamenti; è troppo immaginoso, e solo in ciò può appunto consistere il suo disastro. E una volta che ne sia stato colpito, non può esserne colpito più oltre. Non gli resta che la eventualità di rinascere; ma rinascere egli non può».  È tempo di fare avanzare sul proscenio il terzo personaggio-protagonista di questo libro ritrovato, il Traduttore, colui che ha preso su di sé il compito – titanico – di volgere in lingua italiana la possanza dei versi shakespeariani, oltre che accudire con amorevole complicità la prosa del critico-scrittore.

È tempo di fare avanzare sul proscenio il terzo personaggio-protagonista di questo libro ritrovato, il Traduttore, colui che ha preso su di sé il compito – titanico – di volgere in lingua italiana la possanza dei versi shakespeariani, oltre che accudire con amorevole complicità la prosa del critico-scrittore.

Va precisato, in primis, che l’edizione italiana di questo testo nasce sul finire degli anni ‘40 su precisa volontà di Cesare Pavese, all’epoca figura-chiave, consigliere principe della casa editrice fondata da Giulio Einaudi nel ‘33, nella quale egli era arrivato come traduttore per poi farsi promotore del nascente mito della letteratura americana, rivestendo il ruolo di responsabile della collana “Narratori stranieri tradotti”, che per l’Italia di quegli anni significò la promessa del mondo nuovo.

Fu Pavese a indicare il traduttore nella persona di Francesco Lo Bue, come del resto riportato in una breve Nota iniziale:

«Il consiglio di tradurre il libro di John Middleton Murry mi venne da Cesare Pavese. A lui parve opportuno che nel quadro bibliografico della critica shakespeariana accessibile in lingua italiana, si inserisse questo saggio a preferenza di altri non meno accreditati, in quanto – per rifarmi al giudizio suo – esso non si presenta come un minuzioso e compassato manuale, ma piuttosto come “un ripensamento intelligente di Shakespeare uomo ed artista, che viene seguito nei suoi probabili problemi e via via ricostruito come uomo creatore”»

Malauguratamente, Lo Bue non gustò la gioia di mostrare all’illustre committente il paziente frutto del suo lavoro perché Pavese morì suicida il 27 agosto del ’50. Il libro uscì tre anni più tardi nella prestigiosa collana dei “Saggi” e venne riproposto nel ’77 per i “Reprints”, in attesa – è il mio auspicio – di una ristampa per il medesimo editore, corredata di opportuno apparato critico che ricostruisca sia la genesi del libro che la trasposizione italiana.

Se dovessi con poche parole valutare il lavoro di traduzione, direi che Lo Bue infonde al verseggiare shakespeariano una imperativa “autorialità”, in virtù della quale ogni “zona” del testo riceve e raccoglie sovranità di espressione.

E visto che siamo nel capitolo dedicato ad Amleto – l’Undicesimo: “Se sia più nobil cosa…” – riesce difficile non cedere alla tentazione di metterlo alla prova affidandogli il fatidico monologo dell’Atto Terzo Scena prima versi 56-87: il regalo forse più “tremendo” e sfarzoso che la Poesia abbia offerto in dono agli attori di tutte le epoche, per i quali, nondimeno, dovrebbe valere una regola “aurea”: mai isolare quei versi dal contesto da cui discendono, mai imprigionarli nella “cronaca” di una declamazione autonoma, spezzandone o adulterandone la linfa organica, mai credere che una ammiccante ironia possa sostituirsi alla pura tragicità di cui sono voce definitiva.

Ecco come si dispongono per l’attore e lo spettatore nella versione Lo Bue:

Essere o non essere: lì sta il problema.

Se sia più nobil cosa nell’animo soffrire

le fionde e i dardi dell’oltraggiosa fortuna

o prender l’armi contro un mare di guai

e troncarli affrontandoli. Morire – dormire –

nulla più – e con un sonno dire che tronchiamo

la doglia del cuore e i mille naturali colpi

che eredita la carne, è un compimento

devotamente da desiderarsi. Morire – dormire.

Dormire: forse sognare. già, lì sta il guaio.

Perché, in quel sonno della morte, quali

mai sogni possano venire

quando siamo sgusciati via da questo terreno groviglio,

deve tenerci in sospensiva: lì sta il ritegno

che dà alla calamità vita sì lunga.

perché chi sopporterebbe le sferzate e i dileggi del secolo,

il torto dell’oppressore, la contumelia del superbo,

le trafitture dell’amore spezzato, l’indugio della legge,

la oltracotanza del grado, e gli scherni

che riceve dagli indegni il merito paziente,

quand’egli stesso potesse firmarsi la quietanza

con un nudo stiletto? Chi vorrebbe reggere fardelli

per tronfiare e sudare sotto una gravosa vita,

se non che il terrore di un qualche cosa dopo la morte,

(l’inesplorato paese dal cui confine

non torna viaggiatore) la volontà ci intriga

e ci fa piuttosto sopportare quei malanni che abbiamo

che non volare ad altri dei quali siamo ignari.

Così la coscienza tutti ci fa codardi

e così sul colorito innato della risolutezza

si diffonde malsano il pallore del pensiero;

ed imprese di gran fibra e momento

per questo riguardo deviano le loro correnti

e perdono il nome d’azione…

Versi che, oserei dire, hanno fondato la civiltà del fare poesia, del fare teatro, dell’essere “attore”, del costituirsi come Uomo della rappresentazione sulla scena del Mondo; versi che hanno un carattere “destinale”, disegnano appunto un “destino”, ogni volta che ricevono “luce” dalla scena. E ci si potrebbe fermare su ogni singolo passaggio, dar la stura a innumerevoli riflessioni. Ne propongo una soltanto, che mi pare si colleghi a menadito con ciò che Murry faceva notare a proposito dei presunti dissidi tra il giovane William e i poeti-accademici: quando leggo, nella versione Lo Bue, de “gli scherni che riceve dagli indegni il merito paziente”, penso subitaneamente che questo verso fosse dedicato proprio a coloro che avevano osato mettere in dubbio le sue capacità. C’è tuttavia, a proposito di Amleto e del fatal monologo, un motivo precipuo su cui Murry indugia con ricchezza di analisi e che discende da un passaggio sul quale solitamente ci si sofferma poco:

C’è tuttavia, a proposito di Amleto e del fatal monologo, un motivo precipuo su cui Murry indugia con ricchezza di analisi e che discende da un passaggio sul quale solitamente ci si sofferma poco:

… il terrore di un qualche cosa dopo la morte,

(l’inesplorato paese dal cui confine

non torna viaggiatore) la volontà ci intriga

e ci fa piuttosto sopportare quei malanni che abbiamo

che non volare ad altri dei quali siamo ignari…

Scrive Murry: «Per noi è assai difficile oggigiorno far del Fantasma qualcosa di terribile, come Shakespeare intendeva che fosse. Egli componeva per un’epoca che s’aspettava i fantasmi e sotto un re che credeva in essi fermamente – e sì che, con questo, era un re assai illuminato. Se Shakespeare ci credesse o no, non abbiamo modo di saperlo; ma non c’è il più tenue motivo per supporre che li escludesse in quel modo presuntuoso e aprioristico in cui lo facciamo noi. Mi figuro che il suo personale atteggiamento fosse non molto diverso da quello del Principe Amleto: l’oltretomba era terra incognita. Egli ne ha paura. E chi non l’avrebbe? E, durante questo periodo di paura, “essere o non essere” è davvero il problema. Quando si giunge a “essere o non essere”, si è già quasi dileguati dall’esistenza: nessun viatore torna dall’incognita terra (…) La vittoria di Amleto consiste nel soggiogare la propria paura dell’ignoto aldilà. È questa la linea maestra del suo progresso e del suo sviluppo».  Dal capitolo XI in poi, fino al penultimo, XVIII, dedicato a La Tempesta, Murry passa in rassegna la vertiginosa sequenza dei capolavori indiscussi: Riccardo III, Otello, Macbeth, Re Lear, Antonio e Cleopatra. Con un susseguirsi di intuizioni forti che ancora oggi i registi e gli attori che si cimentano con l’estensione abissale dell’immaginario shakespeariano non potrebbero eludere.

Dal capitolo XI in poi, fino al penultimo, XVIII, dedicato a La Tempesta, Murry passa in rassegna la vertiginosa sequenza dei capolavori indiscussi: Riccardo III, Otello, Macbeth, Re Lear, Antonio e Cleopatra. Con un susseguirsi di intuizioni forti che ancora oggi i registi e gli attori che si cimentano con l’estensione abissale dell’immaginario shakespeariano non potrebbero eludere.

Mi limito a due annotazioni. La prima riguarda Otello, riletta da Murry come “suprema tragedia dell’amore umano”:

«Scaturisce dall’essenza stessa di questa passione, che sta nell’unità di due esseri distinti, ed è questa la tragedia dell’amore umano. Nulla può mutarla perché non è mutabile. È bensì vero che gli amanti non si uccidono, come fa Otello di Desdemona. Ma quel suo atto materiale non è che il simbolo esteriore della pena e dell’angoscia e della disperazione che i veri amanti debbono infliggersi inevitabilmente, perché sono una cosa sola, e perché non lo sono. L’amore ricerca, fra due creature umane complete, una completa fusione d’identità; e questo non può essere. Gli amanti non possono essere un cuore solo più spesso né più a lungo di quanto possano essere un sol corpo. L’estasi fisica e l’estasi del cuore sono meravigliose – quali genuine condizioni d’amore – ma non sono che estasi. Al di fuori dell’estasi, la condizione umana è inesorabile. Gli amanti sono esseri distinti che non sanno leggersi l’un l’altro nel cuore; e l’amore, essendo quel che è, non può avere il cuore sulle labbra. Soffre, e tace. Che altro saprebbe dire, infatti, se non: “Leggimi nel cuore”».

La seconda è di pertinenza del Macbeth, contempla la breve scena che segue il delitto, una scena che, nella convinzione di Murry, “trascende qualsiasi critica, qualsiasi paragone”. Prima del delitto, quando Macbeth è tormentato dal pensiero di ciò che sta per compiere, terrorizzato dalla possibilità di trovarsi scoperto, c’è il fugace scambio di battute tra lui e Lady Macbeth (Atto I, Scena VII):

Macbeth: E se fallissimo?

Lady Macbeth: Fallir noi? Sol che avvitiate il coraggio vostro al punto di giustezza, e noi non falliremo.

Ciò che nella versione Lo Bue appare con le parole “avvitare il coraggio vostro al punto di giustezza” discende da un verbo – to the sticking-place – che fu Shakespeare a utilizzare per la prima volta con una pregnanza metaforica di siffatta dignità. Che il lettore italiano non troverà in altre versioni, seppur autorevolissime, vedesi quella di un critico raffinato nonché traduttore di vaglia come Nemi D’Agostino, che quel passaggio lo rende con: “E se fallissimo? / Noi fallire! Incocca bene la corda del tuo coraggio / e non falliremo”.

Leggiamo, per esteso, il commento di Murry: «D’un tratto ci rendiamo conto di tutto quel che era implicito nella sua ingiunzione: “avvitare il coraggio vostro al punto di giustezza”. Oggi la frase è divenuta per noi inglesi moneta corrente, resa opaca dall’uso: la mente non vi si ferma più. Ma in questo passo essa erompe e palpita di nuova vita, come appunto accadde quando Shakespeare, per primo, donò le parole a Lady Macbeth. Era un’espressione nuova, allora; era la prima metafora del genere che comparisse nella nostra lingua. E com’era la prima del suo genere, così rimane ancora la più alta. Soffermiamoci pertanto a chiarirne il significato di allora e di oggi.

Quando s’avvita il piròlo d’un violino (a quei tempi era il liuto o la viola) per tendere la corda, le dita cercano delicatamente di riconoscere il “punto di giustezza”; quello a cui si giunge quando sia stretto il piròlo e tesa la corda. Le dita cercano, ma con la lieve e sottile apprensione che la corda possa saltare. Ecco la figurazione di Shakespeare, ed ecco quel che ha fatto Lady Macbeth della propria anima e – per virtù d’esempio – anche di quella del marito. E quelle sue parole: “Non fosse assomigliato / a mio padre nel sonno, io l’avrei fatto”, ci dicono che il piròlo ha ceduto o ch’è saltata la corda».  Sfiorando, ora, quel dramma dell’eccesso, della leggiadria sfarzosa, delle gemme poetiche che “si lasciano cadere dalle tasche”, Antonio e Cleopatra, così Murry introduce la descrizione che fa Cleopatra di Antonio, ormai morto, nella Scena II dell’Atto V: «La ricordiamo tutti: nessuno può mai dimenticarsene, perché se anche la memoria delle parole ci tradisce, l’impressione, la qualità, la musica son quelle che rimangono».

Sfiorando, ora, quel dramma dell’eccesso, della leggiadria sfarzosa, delle gemme poetiche che “si lasciano cadere dalle tasche”, Antonio e Cleopatra, così Murry introduce la descrizione che fa Cleopatra di Antonio, ormai morto, nella Scena II dell’Atto V: «La ricordiamo tutti: nessuno può mai dimenticarsene, perché se anche la memoria delle parole ci tradisce, l’impressione, la qualità, la musica son quelle che rimangono».

E a me, lettore italiano, rimane per sempre custodita nella mente la versione che di quei versi offrì Francesco Lo Bue:

le sue gambe s’erano poste a cavaliere dell’oceano;

il braccio suo levato era cimiero al mondo:

la sua voce era temprata

come tutte le armonizzanti sfere. Così verso gli amici;

ma quando voleva intimidire e scuoter l’orbe,

era un rimbombante tuono. Quanto alla sua liberalità,

non v’era in essa inverno; un autunno era,

che più rendeva frutto a raccoglierne: le sue gioie

eran come delfini, e mostravano la sua schiena al disopra

dell’elemento in cui vivevano; vestite della sua livrea

andavano corone e serti regi; regni ed isole erano

come piastre d’argento che si lasciasse cadere di tasca.

Chiunque di noi, dinanzi a tale scrigno di poesia pura, smette qualsiasi occupazione quotidiana, arresta il respiro… e legge. Dove “leggere” significa trasferirsi nel mondo delle immagini e dell’immaginazione. Senza timore, facciamo nostre le parole di Murry: «Il miracolo di Shakespeare è che da lui lo splendore inesprimibile viene espresso, non simboleggiato; viene per così dire incarnato».

Il meticoloso impegno di Lo Bue lo si coglie anche o soprattutto nella disposizione , direi simmetrica, delle “intonazioni” del verso tradotto e nella sorprendente ricchezza del vocabolario utilizzato, la “calibratura” degli aggettivi e dei sostantivi, la loro vigilata alternanza, così da imbastire leggerezza e duttilità di fraseggio.

Tornando fugacemente sul Macbeth, versi 15-28 dell’Atto V Scena V - la scena che ciascuno di noi lettori ha saldato per sempre nella memoria – troviamo lo scudiero Seyton che informa il suo Sire della morte della Regina. Shakespeare concepisce un avverbio enigmatico, “hereafter”, per dare un senso alla morte di Lady Macbeth, il cui significato in lingua italiana diverge tra “prima o poi” e “più in là”.

La versione di Nemi D’Agostino recita:

Sarebbe morta prima o poi.

Sarebbe venuto il momento per quella parola…

Domani, e domani, e domani,

striscia così, col suo misero passo, di giorno

in giorno, fino alla zeta del tempo scritto;

e tutti i nostri ieri han rischiarato

ad altri pazzi

la strada della polverosa morte.

Spegniti, spegniti, breve candela!

La vita non è che un’ombra vagante, un povero attore

che avanza tronfio e smania la sua ora

sul palco e poi non se ne sa più nulla.

è un racconto fatto da un idiota,

pieno di grida e furia,

che non significa niente.

Mentre nella versione Lo Bue leggiamo:

Dovea morir più in là:

vi sarebbe stato un senso per siffatta parola.

domani, e poi domani, e poi domani

striscia così, di giorno in giorno, a passi minuti

verso l’estrema sillaba del tempo registrato;

e tutti i nostri ieri han rischiarato a degli stolti

la via verso la morte polverosa.

non più, non più, corta candela!

la vita non è che un’ombra ambulante, un povero istrione

che incede s’agita, per la sua ora, sulla scena

e poi non si ode più; è una favola

narrata da un idiota, piena di chiasso e furore,

che non ha senso alcuno.

La cura estrema di Lo Bue traduttore la si nota peraltro negli interstizi, negli interventi incidentali che mettono in luce alcuni passaggi dell’incedere discorsivo di Murry. Accade, ad esempio, per l’eccelso Sonetto LX:

La nascita, emersa che sia nell’oceano della luce,

va carpando verso la maturità, e quando ne sia coronata,

bieche eclissi fan guerra alla sua gloria,

e il Tempo, che donò, ora il suo dono disperde.

“La nascita che va carpando verso la maturità” è scelta di traduzione talmente raffinata e determinante da rendere vani altri tentativi, soprattutto se perseguiti in nome della “facilità e comprensibilità”, come nella versione, anno ’86, di Maria Antonietta Marelli, che del Sonetto LX restituisce una disarmante piattezza di tono, risolvendo il passaggio iniziale con le parole: “Quando una nuova vita, affacciatasi alla luce, / con gran fatica è giunta alla sua maturità…”.  Prima di arrivare a La tempesta e dar conto di una notazione finale del libro-analisi di Murry, mi preme svelare una “sorpresa” nella quale mi sono imbattuto durante le ricerche. C’è uno scrittore italiano che in una pagina del suo Diario risalente all’anno 1950, menziona Lo Bue come traduttore: trattasi di Giuseppe Dessì. Lo scrittore cagliaritano, uomo di cultura tra i più arguti e raffinati del ‘900 italiano, a cui di certo non sfuggivano grazia e tempra di un fenomeno letterario, il 25 febbraio del ’50 annotava:

Prima di arrivare a La tempesta e dar conto di una notazione finale del libro-analisi di Murry, mi preme svelare una “sorpresa” nella quale mi sono imbattuto durante le ricerche. C’è uno scrittore italiano che in una pagina del suo Diario risalente all’anno 1950, menziona Lo Bue come traduttore: trattasi di Giuseppe Dessì. Lo scrittore cagliaritano, uomo di cultura tra i più arguti e raffinati del ‘900 italiano, a cui di certo non sfuggivano grazia e tempra di un fenomeno letterario, il 25 febbraio del ’50 annotava:

«Gli ultimi libri interessanti sono stati “Questi tredici” di W. Faulkner e “Il tifone” di J. Conrad. Il primo è tradotto da Lo Bue, che molto probabilmente è il figlio di un pastore protestante che stava a Cagliari, dove frequentò il liceo e poi a Pisa, alla Scuola Normale, da dove fu cacciato perché non volle iscriversi al Partito fascista. Se è lui. Ma questo non ha importanza che per me. Comunque la traduzione è buona».

(cito dall’edizione più recente – 2009 - dei Diari 1949-1951 di G. Dessì, nella impeccabile trascrizione e cura di Franca Linari e Francesca Nencioni, per i tipi della Firenze University Press).  Il suggello finale va dunque a La Tempesta, commedia dell’epilogo shakespeariano nonché visione estatica di una natura incantata e incontaminata nella propria incessante mutevolezza, che regala metamorfosi e primavere cosparse di fiori… che “lo spugnoso aprile infiora al tuo comando, / per far caste corone a fredde ninfe”.

Il suggello finale va dunque a La Tempesta, commedia dell’epilogo shakespeariano nonché visione estatica di una natura incantata e incontaminata nella propria incessante mutevolezza, che regala metamorfosi e primavere cosparse di fiori… che “lo spugnoso aprile infiora al tuo comando, / per far caste corone a fredde ninfe”.

Leggiamo: «Tutto per Shakespeare s’era fatto semplice. La sua intensa aspettazione del tremulo avvento della primavera, il suo desiderio dell’avvento d’una umanità nuova, non erano che una “sensazione” unica. Non pensiero, non sentimento, ma esperienza: quella “sensazione spirituale” che è l’Immaginazione. Era per lui così naturale, che poteva parlar dei misteri con la medesima semplicità con cui parlava dei fiori. Costituivano per lui un identico mistero».

Anche Middleton Murry, giunto al culmine del “mistero”, scioglie la vocazione lirica della sua scrittura, del suo slancio poetico-descrittivo, e regala a queste pagine finali la linfa nebulosa, indistinta di un “sogno” supremo, incantevole e definitivo: «Verrà un giorno in cui lo stesso mondo dell’Esperienza sarà trasfuso e tramutato dall’Immaginazione, sì che l’Innocenza possa giungere senza essere infranta alla propria maturità. Io, per mio conto, ci credo; ma è Shakespeare più di chiunque altro che mi ha insegnato a crederci».

Noi siamo di tal sostanza onde si fanno i sogni…

«Egli ha immaginato un’umanità redenta, trasformata, rinata; il “gioiello del bosco” divenuto il gioiello del mondo (…) Nella Tempesta Shakespeare aveva dato corpo al sogno conclusivo: quello d’un mondo rifatto nuovo, d’una nuova generazione d’uomini e donne. Ma non era al postutto che un sogno?

Era questo – io credo – il problema che gli turbava ora il cervello e gli faceva martellare la mente con pulsazioni violente. E la sua risposta – io credo – dovette essere che alla fine non era che un sogno: sogno, forse di cose a venire, ma pur sempre sogno».

È questa la prospettiva che il lettore di Murry troverà a corredo del capitolo finale, come fosse una sua personale offerta di “congedo” dall’ autore-inventore genio d’arte che ha dominato e segnato il suo cammino esistenziale e intellettuale. Potrebbe finire qui, con quel verso – oggi fin troppo conosciuto e ripetuto arbitrariamente, divenuto dominio giornalistico – che con straziante leggiadria ci rammenta che “noi siamo di tal sostanza onde si fanno i sogni”…

Se non fosse che… c’è ancora una novità. Proprio nel finale di partita Middleton Murry getta in campo una suggestione che egli stesso, presumibilmente, avrebbe riconosciuto poco probante e fallace ma che possiede la virtù, nell’impeto del discorso finale, di mettere insieme, ritrovandoli, i due personaggi-creatori che hanno accompagnato la sua esistenza: Shakespeare e Dostojevskij.

Lascio al lettore il piacere di scoprire come si genera tale sortilegio: fatto sta che per alcune righe – finali, conclusive – Middleton Murry pone accanto a La tempesta di William Shakespeare il racconto di Fëdor M. Dostojevskij intitolato Il sogno di un uomo ridicolo. E ne cita le righe finali, dove è detto:

«La conoscenza della vita è superiore alla vita, la conoscenza delle leggi della felicità è superiore alla felicità: ecco che cosa bisogna combattere».

L’occasione estetica filosofica morale, inseguita da Murry per l’intero libro, sempre in attesa di essere svelata e pronunciata, è ora pronta per essere affermata e riconosciuta:

«Questa è la chiusa del Sogno di un uomo ridicolo di Dostojevskij. È La Tempesta di Dostojevskij: meno stupenda, in quanto tale, di quella di Shakespeare, ma vicina, forse, all’essenza della Tempesta più di quanto abbia saputo mai esserlo qualunque altro frutto di mente mortale. Shakespeare dice tutto quel che dice Dostojevskij – e qualcosa di più. Ma il di più non si può comunicare».

22 giugno 2016

Articoli correlati:

Bertolt Brecht e Roland Barthes

Giorgio Strehler e Roberto De Monticelli

L'attore, il regista, il patto risolutivo

Fare cinema, fare teatro: Nicolas Klotz ed Elisabeth Perceval

L’importante è sapere invecchiare bene (Orson Welles)