Memorie di oltrecinema

Lacrimosa: da Sirk a Haynes, passando per Matarazzo, Visconti, Almodovar, Fassbinder e altri numerosi rappresentati del melodramma filmico. Come non vergognarsi di provare emozioni di fronte allo schermo. La cineteca di Gianni Olla

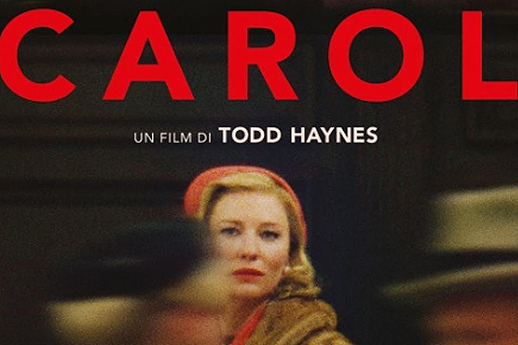

Carol (2015), Lontano dal paradiso (2002) di Todd Haynes - La macchia umana (2003) di Robert Benton - Secondo amore (1955), Lo specchio della vita (1959) di Douglas Sirk

Carol (2015), Lontano dal paradiso (2002) di Todd Haynes - La macchia umana (2003) di Robert Benton - Secondo amore (1955), Lo specchio della vita (1959) di Douglas Sirk

“Ho visto Lo specchio della vita (Imitation of Life) di Sirk nel 1959 […]. Avevo sedici anni. Alla fine, quando siamo usciti, molti di noi piangevano. La moglie del proprietario (del locale cinematografico – ndr) stava in piedi, all’ingresso con una scatola di Kleenex. Quasi tutti ne prendevano per asciugarsi gli occhi.”

La testimonianza non è autobiografica (fortunatamente!), ma, per quanto mi riguarda, posso solo dichiarare che, in età adulta, post “nouvelle vague”, post contestazione, post militanza politica, ho visto il film in tv e ho pianto senza vergogna. Mi commuovo fino alle lacrime ogni volta che lo rivedo, soprattutto durante la scena finale: il funerale della governante di colore, omaggiata dai suoi compagni di fede nella chiesa battista, e commemorata da Mahlia Jackson che canta, sull’altare, il bellissimo Trouble of the world, il cui testo esalta la fine di ogni sofferenza mondana e il felice ricongiungersi con Dio.

L’autore della citazione iniziale è un noto critico cinematografico statunitense, Tag Callagher, che l’ha pubblicata nel 1998 nella rivista “Film Comment”. Il breve saggio è riapparso l’anno dopo in un volume curato da Giovanni Spagnoletti ( Lo specchio della vita, appunto) dedicato al melodramma cinematografico. I tempi erano evidentemente maturi per una revisione sia della storica sottovalutazione di un regista piuttosto importante come Douglas Sirk, sia del disprezzo, tipicamente intellettuale, nei confronti di una forma ampia e variegata, capace di infiltrarsi in ogni genere. Ad esempio, in Italia, il melodramma filmico aveva i propri alfieri, popolarissimi e egualmente sbertucciati dalla critica: Amedeo Nazzari (attore, anzi divo), Aldo De Benedetti (sceneggiatore), Raffaello Matarazzo (regista), sodali nella realizzazione di film come Catene, Tormento, I figli di nessuno, L’angelo bianco. E qui ci fermiamo, inserendo però un curioso inciso: tra i maggiori detrattori del regista ci fu anche il quotidiano “L’Unità”, organo ufficiale del Partito Comunista Italiano che, giustamente, capiva i gusti della classe lavoratrice ma, altrettanto giustamente, aveva in programma una loro elevazione culturale. Matarazzo – che non poteva vantare il carisma intellettuale di Luchino Visconti, melodrammatico di scuola verdiana/wagneriana – scrisse una lettera alla direzione del quotidiano, professandosi elettore comunista e chiedendo rispetto per le sue opere che incontravano il gradimento del popolo lavoratore: dopotutto anche gli operai e le loro mogli avevano diritto ad emozionarsi e a divertirsi. Ci sarebbe da scrivere un altro articolo sull’argomento, ma non ho ancora chiarito, magari in sintesi estrema, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di Sirk.

Il suo vero nome era Hans Detlef Sierg, nato ad Amburgo nel 1897. Appassionato di teatro e traduttore e adattatore di Shakespeare ma anche di drammi tedeschi, esordì come regista cinematografico nel 1935 e dopo cinque film di successo, firmò il suo primo capolavoro, La Nona sinfonia (1936), vero e proprio melodramma “giallo” con tanto di colonna musicale beethoveniana, che gli valse il premio alla Mostra del cinema di Venezia. Seguirono altri film meno conosciuti o comunque mai immessi nei mercati italiani, che però avevano, come Nona sinfonia, delle protagoniste femminili, eroine dai caratteri forti.

Poco prima della guerra riuscì a lasciare la Germania senza troppe difficoltà, e nei primi anni Quaranta, approdò negli Stati Uniti, paese in cui pagò il suo pegno all’antinazismo dirigendo Il pazzo di Hitler (1943), una sorta di biografia di Reinhard Heydrich, il luogotenente di Himmler e governatore del protettorato di Boemia che fu ucciso, proprio in quell’anno, dai partigiani cecoslovacchi.

La sua carriera procedette entro i binari del cinema di genere, soprattutto la commedia, per una decina d’anni, e la sua filmografia, secondo gli storici statunitensi, già contiene le costanti del suo cinema precedente e successivo: importanza della figura femminile e discorso sulla moralità dei personaggi.

Il film della svolta è però La magnifica ossessione (1954), primo di una tetralogia che comprende anche Secondo amore (1955), Come le foglie al vento (1956) e Lo specchio della vita (1959), penultimo film girato negli Stati Uniti. Tornato in Europa, Sirk farà a tempo a dirigere altri tre film tra la Svizzera e la Germania, per poi ritirarsi definitivamente e morire nel paese elvetico nel 1987.

Il film della svolta è però La magnifica ossessione (1954), primo di una tetralogia che comprende anche Secondo amore (1955), Come le foglie al vento (1956) e Lo specchio della vita (1959), penultimo film girato negli Stati Uniti. Tornato in Europa, Sirk farà a tempo a dirigere altri tre film tra la Svizzera e la Germania, per poi ritirarsi definitivamente e morire nel paese elvetico nel 1987.

Sul piano della documentazione filmografica si potrebbero aggiungere alla brevissima e parziale lista citata nelle righe precedenti anche altri titoli importanti: ad esempio il film bellico-umanitario (un ossimoro, come tutte le contraddizioni drammaturgiche dei film di Sirk) Inno di battaglia (1957), ambientato in un orfanotrofio coreano, durante la guerra; Il trapezio della vita (1958), tratto da Faulkner; e infine Tempo di vivere (1958), altro film umanitario sulla sua Germania devastata dalla guerra che potrebbe essere aggiunto come esergo o forse come postilla alla precedente tetralogia melodrammatica, basata appunto sul “tempo di vivere”.

I quattro film inizialmente citati hanno uno sfondo storico e sociale definito: l’America di Eisenhower, il presidente, ex comandante delle truppe statunitensi in Europa, che governò dal 1952 al 1960. Forse Sirk, che certo non poteva dimenticare le sue origini europee e la memoria indiretta della Germania distrutta e affamata, era stato colpito dallo straordinario boom economico di quell’epoca che proiettava la classe media delle città, grandi e piccole, in una condizione di benessere materiale mai vista prima, in nessuna parte del mondo.

Il contrappasso di questo scenario sociologico è rappresentato dai personaggi che caratterizzano la drammaturgia dei film: giovani perdigiorno e benefattori dell’umanità, spesso le stesse figure che attraversano una sorta di inferno personale alla ricerca di una dimensione che possa riconciliarli con la morale individuale. In La magnifica ossessione, il protagonista (Rock Hudson, attore di riferimento di Sirk), dopo aver provocato, per puro egoismo, la morte di un filantropo, ne corteggia la vedova al solo scopo di aiutarla a guarire dalla sua cecità. In Secondo amore i ruoli s’invertono: è una vedova (Jane Wyman), ricca, viziata e circondata da amiche pettegole, ad innamorarsi di un giovane giardiniere factotum (di nuovo Rock Hudson), perfetto proletario ma anche autentico gentiluomo che nulla sa e nulla vuol sapere di quel mondo di apparenze. Ma, appunto, la classe non è acqua e tutti, compresi i figli della donna, ormai adulti, faranno a gara nel cercare di mandare a monte quel legame matrimoniale che la degraderebbe. In Come le foglie al vento, ritorna l’hibris e la catarsi da tragedia, applicata ad un’intera “tranche” social-familiare in cui la corruzione ha consumato interamente il patrimonio finanziario e soprattutto morale della comunità.

Infine, con Lo specchio della vita, interpretato da una grandissima Lana Turner, emerge il contrasto tra il desiderio di emergere e di affermarsi della donna sola – anche perché incapace di stare accanto ad un uomo – e la desiderata serenità di una famiglia che comprende anche una figlia viziata (Sandra Dee) ma affettivamente trascurata. Priva di un padre e in contrasto con una madre assente, la ragazza finisce, non a caso, per innamorarsi proprio del compagno della genitrice.

Tratto da un romanzo di Fannie Hurst già portato sullo schermo, con qualche problema di censura e un minore calore melodrammatico, da John Stahl per Claudette Colbert, il film di Sirk raggiunge il “calor bianco” nel sottotesto o narrazione parallela: la governante di colore, contemporaneamente serva e padrona della casa, ha anch’essa una figlia, una mulatta tendente al chiaro, che si spaccia per bianca. La finzione, sempre sventata dalla madre iper protettiva e orgogliosa di essere nera e di far parte di una vera comunità religiosa, ha inizio nella scuola elementare e si conclude proprio nella chiesa in cui si celebra il funerale iper lacrimoso che finisce per unificare il melodramma con la tragedia, personale e storica. Anche il comportamento della bambina e poi della bella ragazza nera corteggiata dai giovani bianchi, era un modo per sfuggire al razzismo “naturale” di una società in cui Eisenhower era stato costretto ad inviare le truppe federali a scortare gli studenti di colore nelle università del profondo sud, dove, a dispetto della fine della schiavitù da quasi cent’anni, vigeva una rigida segregazione.

Insomma, il razzismo, per uno come Sirk che aveva visto le prime retate anti ebraiche in Germania, non era solo una questione politica ma mentale, anche nella casa dei benestanti che avevano ospitato la donna e sua figlia per un semplice istinto pietoso.

Si può aggiungere che il tema del “colore nascosto” è il medesimo di uno dei capolavori di Philip Roth, La macchia umana (2000), poi portato sullo schermo da Robert Benton nel 2003. E, giusto per anticipare altre riflessioni sul genere, si potrebbe scrivere che la distanza tra quel romanzo (essenzialmente introspettivo e segnato da una nemesi finale), ancora legato alla tragedia greca, e il successivo film, interpretato da Anthony Hopkins, sta tutto nel passaggio, quasi inevitabile, pur con tutta la delicatezza del trattamento drammaturgico e della regia, in una inevitabile visualizzazione delle “scene madri”, peraltro efficaci: dalla vergogna del protagonista, di pelle bianca, di dichiarare le sue vere origini “colored”, all’abbandono della famiglia, fino al “lapsus” freudiano (l’insulto razziale a tre studenti di colore) che gli costerà la censura e il posto di professore universitario.

Invece Lo specchio della vita rinuncia alle “scene madri”, se non negli scontri tra madre e figlia e nel finale, che però non potrebbe essere diverso. Prevale invece la descrizione delle contraddizioni del benessere e il bisogno di ideali e di moralità generale. Dopotutto questo è anche il messaggio del romanzo di Roth, parte di una trilogia (gli altri due titoli sono Ho sposato un comunista e Pastorale americana) dedicata al dopoguerra americano e soprattutto all’età delle illusioni: la fede nella rivoluzione comunista, la lotta antirazziale, la contestazione giovanile e la sua involuzione terroristica.

Ma per tornare a Lo specchio della vita, l’attenuazione del melodramma è visibile non solo nella mancanza di caratteri estremi – a cui, di nuovo, si sottrae, giustificata, solo la nera/bianca che rifiuta il suo “naturale” apartheid – ma soprattutto nel colore. Uno degli aspetti immediatamente visibili delle prime tre pellicole Sirk precedentemente citate è infatti l’uso estremo della forzatura cromatica del technicolor, inventato appunto negli anni Cinquanta e difficile da maneggiare, soprattutto nei mezzi toni, nelle ombreggiature e in ogni altra mediazione tra scena e realtà. Sirk non prova minimamente a mediare questi contrasti: i rossi sono rossi, anche nella natura, quasi sempre da “indian summer”; i gialli idem e, nelle scene notturne, le luci dei fari e della strada mandano riflessi già iperrealisti. Infine, gli interni e gli abbigliamenti delle donne estremizzano le tonalità delle riviste di moda e rimandano agli eccessi caratteriali dei protagonisti. L’artificio deve essere, insomma, ben visibile ma anche giustificato dal fatto che l’imitazione della vita, tipica del cinema, in questo caso, vuole rappresentare l’innaturale, come sempre accade con i melodrammi, a teatro, nei romanzi d’appendice e nel cinematografo.

A questo punto, possiamo accennare al lungo cammino verso la rivalutazione del regista tedesco-americano: operazione difficile, come si legge anche nello scritto di Talagher e nelle diverse citazioni – vere o immaginate – che hanno punteggiato il cinema d’autore. Come ho già scritto in un precedente articolo, nel 1979 Bernardo Bertolucci, dopo aver presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, La luna, perorò la sua causa, di fronte al pubblico fischiante e spernacchiante, citando come suo mèntore segreto e ormai defunto, proprio il regista tedesco americano. Invano: i giovani ex contestatori che presto si misero a esaltare Clint Eastwood, George Lucas e Steven Spielberg, non lo conoscevano affatto, mentre i vecchi critici l’avevano considerato un Matarazzo lussuoso da “upper class” americana. E questo bastava a squalificarlo.

A questo punto, possiamo accennare al lungo cammino verso la rivalutazione del regista tedesco-americano: operazione difficile, come si legge anche nello scritto di Talagher e nelle diverse citazioni – vere o immaginate – che hanno punteggiato il cinema d’autore. Come ho già scritto in un precedente articolo, nel 1979 Bernardo Bertolucci, dopo aver presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, La luna, perorò la sua causa, di fronte al pubblico fischiante e spernacchiante, citando come suo mèntore segreto e ormai defunto, proprio il regista tedesco americano. Invano: i giovani ex contestatori che presto si misero a esaltare Clint Eastwood, George Lucas e Steven Spielberg, non lo conoscevano affatto, mentre i vecchi critici l’avevano considerato un Matarazzo lussuoso da “upper class” americana. E questo bastava a squalificarlo.

Pochi anni dopo, due giovani registi europei come Rainer Werner Fassbinder e Pedro Almodovar dichiararono la loro passione per lo stesso autore e ne rivelarono le visibili influenze poetiche. L’Almodovar più maturo, almeno da Donne sull’orlo di un esaurimento nervoso in poi, carnevalizzò i suoi eccessi melodrammatici, inserendoli nell’eterno surrealismo/barocchismo di una Spagna contemporaneamente antica e modernissima, anche nelle sue vere e proprie tragedie sentimentali, come poi si vedrà nel suo capolavoro, Parla con lei (2002).

Fassbinder, che dedicò anche un saggio a quel regista che considerava il suo maestro, “raggelò” le fiammeggianti storie d’amore ambientandole nella Germania contemporanea, fredda e insensibile più di quanto non fossero le opere di Sirk. L’esempio più concreto fu La paura mangia l’anima (1974), ispirato appunto al film più politico di Sirk, Secondo amore, ma costruito scenicamente attraverso un distanziamento brechtiano, tipico appunto della poetica e dello stile del regista tedesco. Fassbinder amava i reietti e disprezzava, come si legge in una celebre recensione di Secondo amore, il perbenismo borghese di coloro che vogliono salvare il mondo attraverso la dedizione sentimentale.

Queste citazioni/omaggi diventarono patrimonio della “cinefilia” internazionale e agevolarono il ripescaggio dei film di Sirk, che si videro in rassegne specializzate e in tv, soprattutto per merito di Enrico Ghezzi. Ma certo il suo cinema apparteneva ad altre epoche e non poteva essere riesumato se non attraverso una pratica estetica post-moderna, capace di attualizzare, spesso ironicamente, l’eterno melodramma teatrale, operistico, filmico che ha attraversato l’intera storia dello spettacolo ottocentesco e novecentesco e non ha intenzioni di sparire neanche nel secondo millennio.

Difatti, non solo un pubblico scelto e neanche poco numeroso continua a frequentare i teatri lirici di tutto il mondo, museo vivente della grande e incancellabile fusione tra scena e musica, ma il termine melodramma, letteralmente traducibile come fusione di rappresentazione teatrale e musicale, ha finito per rappresentare soprattutto i caratteri forti, sanguigni, tragici, dolorosi e spesso funerei, delle scene musicali verdiane, donizettiane, belliniane.

Il punto di congiunzione tra cinema e melodramma musicale sta probabilmente in Puccini, non a caso autore di un’opera lirica western, La fanciulla del west (1910), ricavata da un testo da David Belasco, con il quale collaborò anche il giovane Griffith. Nelle opere del compositore toscano, infatti, non c’è più un’esaltazione sacrificale dell’uomo o della donna, tipica del romanticismo più estremo, ma il diagramma di una pacata decadenza sociale della piccola borghesia che continuava ad amare i sentimenti forti e il “transfert” psicologico delle eroine che muoiono per amore.

Il melodramma operistico, sia romantico che “decadentistico”, fornì caratteri e intrecci per la maggior parte dei generi filmici al di qua e al di là dell’oceano, estendendo la sua influenza anche nei paesi asiatici che avevano una tradizione teatrale e musicale completamente diversa. Non a caso certe pellicole di Mizoguchi, come Storia dell’ultimo crisantemo (1939) o La strada della vergogna (1954), sembrano influenzate proprio dalle strutture drammaturgiche delle opere liriche ottocentesche.

Ovviamente, se il modello operistico-musicale “pretende” una continua dialettica tra la scena e la musica (e da questo rapporto che si misura la riuscita di una rappresentazione, ovvero la partecipazione emotiva del pubblico), nel cinema il melodramma si esprime attraverso piani di ripresa che devono scatenare l’emozione nei momenti in cui la suspense drammaturgica rischia l’empasse o il blocco. Ad esempio, in Catene di Matarazzo, la ripresa del bambino sul punto di piangere, mentre i genitori litigano per questioni di amore e di onore, ha gli stessi meccanismi di “assorbimento” visivo del celebre finale di Ladri di Biciclette di De Sica, in cui, di nuovo, un bambino viene ripreso, isolato dal contesto generale, mentre il padre viene quasi linciato dalla folla per aver tentato di rubare una bicicletta. Effetti emotivi similari sono già presenti, negli anni del muto, durante la concitata sequenza in cui il bambino adottato da Charlot (Il monello) viene “rubato” dagli operatori dei servizi sociali e piange invocando il padre casuale che l’ha salvato dalla morte quando era ancora in fasce. Ma, con Chaplin andiamo sul sicuro: il melodramma è la base di tutti i suoi lungometraggi; la comicità di Charlot non la sovverte, ma piuttosto l’amplifica facendo in modo che l’eroe vagabondo finisca per essere allontanato dal lieto fine, come accade appunto in uno dei suoi capolavori assoluti: Luci della città.

Mezzucci, avrebbe potuto chiosare Luis Buñuel, che uso questo termine per criticare, in Roma città aperta, il famoso montaggio alternato e oppositivo tra la sequenza del partigiano torturato e quella, ambientata nella stanza a fianco, dove gli ufficiali delle SS gozzovigliano con donnine svestite. Ma anche il grande regista spagnolo, nei suoi film messicani, ha pescato a piene mani nel melodramma popolare, sicuramente per irriderlo, ma restando ben dentro i meccanismi che scatenano l’identificazione con gli eroi e le eroine che “estremizzano” le loro manifestazioni d’amore e dolore.

Un altro caso celebre e interessantissimo riguarda Luchino Visconti, il cui realismo verghiano è sempre insidiato dal melodramma, fin da Ossessione, e certamente nel suo ultimo film sociale, Rocco e i suoi fratelli. Ma, giusto per evidenziare questo legame con la grande tradizione musicale ottocentesca, ecco due film storici del regista italiano: da un lato il verdiano Senso (1954) in cui celebre cabaletta del Trovatore (“Di quella pira …) che apre il film, rimanda alle traversie del contessa Serpieri, novella Leonora, divisa tra la patria e l’amore per un soldato nemico; dall’altro il wagneriano (anche nel titolo) La caduta degli dei, orchestrato davvero come una grande opera tragica in cui il melodramma ha i toni cupi del maestro tedesco.

Insomma, per buttarla sulla caricatura – ma il melodramma non ama la caricatura – e restando in ambito familiare, quasi freudiano, da Edipo in poi i figli “so figli”, come diceva Filumena Marturano o, per scivolare nella sceneggiata napoletana, alla Mario Merola, “so pezz’e core”. Persino oggi l’alterazione del rapporto biologico (si pensi alle cause legali provocate dai figli in provetta) provoca se non lutti inenarrabili, certamente guerre familiari senza fine.

I meccanismi di scambio o di nascondimento derivano però da trasgressioni più lievi di quelle di Laio e Edipo: un peccato di gioventù, un figlio illegittimo di padre o madre aristocratici, una donna abbandonata. E la catarsi funziona attraverso un segno di riconoscimento meno cruento dei piedi “invalidi” del greco: una medaglietta, un’immagine, un testamento nascosto. Alla fine, quasi sempre, si ripristina la verità del sangue – un’eccezione rilevante è la Cosetta de I miserabili – e nessuno potrebbe dubitare che nella vera famiglia, agiata, i protagonisti, molto spesso dei reietti, saranno felici.

Il vero punto di frattura tra opera/tragedia e film melodrammatico che finisce inevitabilmente con una riconciliazione, sta appunto in una sorta di catarsi rovesciata: i buoni vincono e dunque non c’è alcun bisogno, come affermava Edipo a Colono, di invocare la “non nascita” come rimedio al dolore del mondo.

Naturalmente, ogni epoca ha il melodramma che si merita: tutto sommato gli omaggi sinceri a Sirk di Almodovar e Fassbinder, sono anche degli atti di eversione del genere: mettono cioè in discussione non già il “vulnus” familiare e sentimentale, ma il modo in cui si rivela. Per Almodovar, un’inevitabile umorismo fa capolino anche nelle tragedie; per Fassbinder la dialettica tra gli opposti e i contigui, almeno sul piano sentimentale, se non sociale, s’incupisce: non è possibile alcuna catarsi in questa società e forse mai c’è stata, se non nella scena, viatico – come avrebbe osservato Nietzsche – per un’autoassoluzione del genere umano.

Una diversa e significativa eccezione sta in uno straordinario e recente film di Dennis Villeneuve, La donna che canta (2005), in cui la Storia con la maiuscola – ovvero i massacri inter etnici, religiosi e politici degli anni Settanta e Ottanta in Libano – sono causa ed effetto di un’autentica tragedia edipica che, di sequenza in sequenza, va moltiplicandosi, incrociando il melodramma e, successivamente, schiacciandolo nuovamente sotto la dittatura dell’odio e soprattutto del dolore. Come dire, tragedia greca e melodramma sono visibili, sottotraccia, anche nel nostro mondo contemporaneo che pure sembrerebbe anaffettivo.

Alla fine, il percorso del melodramma finisce, però, per tornare al punto di partenza. Infatti l’ultimo autore capace di misurarsi in maniera originale con il genere, Todd Haynes, si rifà nuovo a Douglas Sirk.

Alla fine, il percorso del melodramma finisce, però, per tornare al punto di partenza. Infatti l’ultimo autore capace di misurarsi in maniera originale con il genere, Todd Haynes, si rifà nuovo a Douglas Sirk.

Regista e sceneggiatore cinquantacinquenne, ex semiologo, militante del movimento omosessuale, Haynes ha girato bei due film “sirkiani”: il recente Carol (2015) e, nel 2002, Lontano dal Paradiso, opere che hanno avuto grandi attestati di stima e numerosi riconoscimenti critici, non supportati da premi, se non per le attrici: al festival di Cannes Rooney Mara per Carol; a quello veneziano, Juliane Moore per Lontano dal Paradiso.

E, appunto, considerando il gradimento del pubblico, le due pellicole sono state e sono tuttora molto ammirate per lo stile di regia, la recitazione, l’ambientazione, ma non “partecipate” dalla maggioranza degli spettatori che sembra considerarle manieriste: alta ricercatezza stilistica applicata a modelli, storie, personaggi che appartengono ad un’altra epoca. Anche nelle critiche negative o perplesse, facenti capo a quelli che Truffaut definiva “coloro che hanno un secondo mestiere”, cioè il critico per hobby, c’è dunque una sorta di analisi minima dell’opera, basata su una sensazione di lontananza.

Difatti, ciò che caratterizza maggiormente i due titoli di Haynes è il loro collocarsi in un universo quasi acronico. Eppure sono ambientati negli anni Cinquanta e datati con precisione: in Carol si ascolta alla radio la prima elezione presidenziale di Eisenhower, nel 1952, data d’inizio dei ruggenti anni del benessere. In Lontano dal paradiso c’è un altro evento che permette di datare con altrettanta precisione il momento storico: è la famosa decisione del presidente che, sulla base di una sentenza della Corte Suprema, invia la Guardia Nazionale a scortare alcuni studenti di colore iscritti all’Università di Little Rock, in Arkansas, proteggendoli dal razzismo degli abitanti della cittadina del sud e dall’ira del governatore di quello stato.

È dunque a partire da una automatica “compressione temporale” che i “vulnus” melodrammatici delle due pellicole vengono oggi considerati non trasgressivi e dunque poco interessanti o poco credibili. Solo che l’acronia è un espediente drammaturgico: le vicende narrate potrebbero essere vere ma mai avrebbero potuto essere raccontate nel cinema di quegli anni. Difatti Carol è la storia di un amore omosessuale tra una giovane commessa e una ricca e infelice signora newyorchese, a cui il marito – che conosce le sue attrazioni fatali – sta per sottrarle, con sentenza di un tribunale che ha decretato il suo comportamento immorale, l’amatissima figlia. In Lontano dal Paradiso – la cui trama ricalca Secondo amore – la protagonista è invece una giovane signora che scopre l’omosessualità del marito e, incautamente, senza nessun cedimento sentimentale esplicito, scopre che il suo giardiniere, un uomo di colore bello, intelligente, disponibile e comprensivo, è un “essere umano” stimabile e frequentabile anche in società, nonostante l’opposizione degli amici, del marito, e soprattutto delle amiche. Dunque, il paradosso di Haynes riguarda la possibilità che, proprio negli anni Cinquanta di Sirk, due storie simili avrebbero potuto essere scritte, prodotte e distribuite senza alcun intervento censorio. Invece non solo era impossibile rappresentare l’amicizia, al limite dell’affetto, tra un “nero” e una bianca, per di più appartenente alla “middle class” agiata, ma l’omosessualità era considerata una patologia psichiatrica grave oltre che un comportamento indegno e immorale. Mai avrebbe potuto costituire il tema centrale di una storia da proiettare sugli schermi, come si era già visto in una pellicola dalla trama quasi incomprensibile, proprio perché censuratissima: Improvvisamente l’estate scorsa (1959) di Mankiewicz, tratto da Tennessee Williams e sceneggiato da Gore Vidal.

Al di là della fedeltà al bel romanzo di Patricia Highsmith al quale è ispirato Carol, il legame vero con gli anni Cinquanta si attua attraverso la scrupolosa ricostruzione di ambienti, arredi, abbigliamenti, strade, auto, alberghi, motel e quant’altro caratterizza l’esplosione della classe media e, in Carol, anche con la messa in scena di avanzata indipendenza della vitalissima gioventù metropolitana, ormai pronta a lasciarsi alle spalle il decennio di Eisenhower.

Il lascito di Sirk sta proprio in questa ambientazione che recupera, soprattutto in Lontano dal Paradiso, proprio i colori fiammeggianti del Technicolor, emblema di un’irrealtà, tipicamente spettacolare, che, esasperando i toni della messa in scena, si collocava in un contesto ambientale totalmente “immaginario”: mettiamo in scena ciò che pensiamo sia utile a raccontare il mito americano, ovvero creiamo una vera e propria antropologia filmica che dovrebbe sovrastare quella reale, troppo pericolosa per essere diffusa tra il pubblico.

È anche curioso constatare che l’uso del colore e delle sue dimensioni cromaticamente estreme ha avuto una gamma piuttosto ampia di utilizzazioni formali ed estetiche. Fassbinder tendeva, almeno nella prima parte della sua carriera, a cancellarla; i fratelli Coen, nel recente A proposito di Davis, altro film prekennediano che anticipa il percorso New York-Chicago di Carol (segnato dalla fuga e dalla ricerca di una felicità effimera) sono probabilmente anch’essi legati al ricordo dei film di Sirk, ma ne ribaltano l’estremismo cromatico: scoloriscono all’estremo i paesaggi e i personaggi, come se dovessero cancellare una finzione antropologica oggi non più veicolabile.

Al contrario, Almodovar, nato pittore e illustratore, esaspera il cromatismo più di quanto non facesse Sirk. E ancora, Peter Weir, in The Truman show (1998), riprende il colorismo da grande magazzino per creare una metafora visiva: anche la nostra vita quotidiana è finta come una soap opera.

Infine, in controtendenza, in Pleasantville (1998) di Gary Ross, anche questo ambientato negli anni Cinquanta, il grigio (cioè un bianco e nero slavato) domina un universo familiare e sociale in cui non c’è spazio per le trasgressioni e neanche per l’immaginazione. È il mondo delle “soap operas” della prima tv statunitense, che due ragazzi degli anni Novanta amano vedere come si potrebbe osservare un mondo lontano, distante anni luce da noi. Ma ecco che un giorno qualsiasi, un corto circuito li proietta, lui e lei, fratello e sorella, proprio in quella dimensione. E i loro comportamenti disinvolti, spregiudicati, moderni, finiscono per colorare le forme e gli animi dei pacifici cittadini di Pleasantville: mariti, mogli, fidanzati e fidanzate, droghieri e baristi, librai e insegnanti .

Insomma, anche in quest’ultimo titolo la sociologia e l’antropologia immaginaria ci suggeriscono che, in mezzo al mondo fittizio del cinematografo, sono nascoste molte verità indicibili.

28 ottobre 2017