Roth/Allen, Allen/Roth

Confronto critico tra due mondi paralleli, sempre sul punto di sfiorarsi, anche senza volerlo. Memorie d'oltrecinema. La cineteca di Gianni Olla

Love and Death, Amore e morte. Questo è il titolo originale di Amore e guerra, un film, girato nel 1975, che viene considerato il primo tentativo di Woody Allen di oltrepassare la barriera della comicità cabaretistica, basata, da un lato, sulla sua verve di scrittore per la radio e la scena, dall’altro sull’essere stato, fino a non molti anni fa, un “one-man-show”.

Infatti, da Prendi i soldi e scappa (1969), sua prima regia, passando per Il dittatore dello stato libero di Bananas (1971), Tutto quello che avreste voluto sapere sul “sesso” ma non avete mai osato chiedere (1972), e quindi per Il dormiglione (1973), il primo cinema di Allen è sempre immerso in una esplosiva comicità teatrale, non disprezzabile (i suoi predecessori, oggi considerati dei maestri, sono i Fratelli Marx e Jerry Lewis), al punto che viene persino rimpianta da tanti spettatori e persino da alcuni critici che lamentano l’eccesso intellettualistico delle numerosissime opere apparse nei successivi trent’anni di carriera.

Io, peraltro, non sono d’accordo su questa tesi, che trovo persino provocatoria.

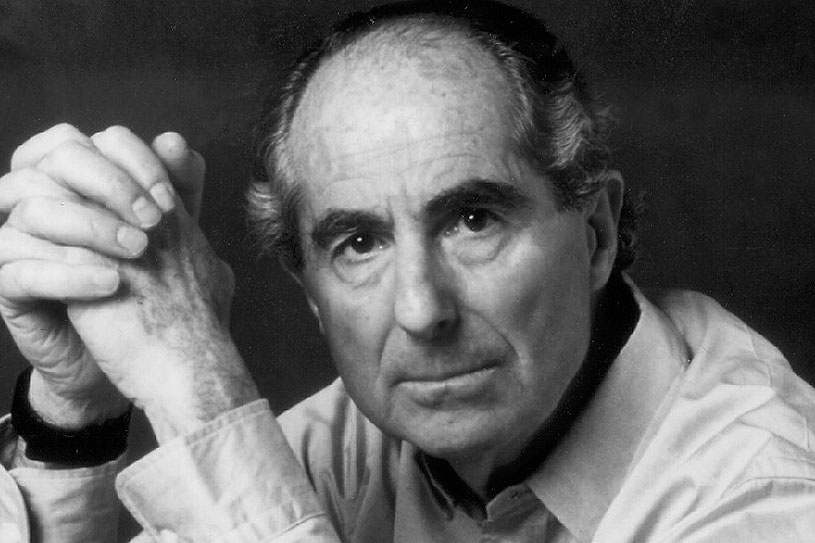

La fama “culturale” di Amore e guerra, invece, si deve alla trama – Guerra e pace in caricatura amichevole e piena di rispetto per la letteratura russa – e a tutte le citazioni volutamente bislacche che vi si trovano, ancora a metà strada tra l’omaggio a Tolstoj e Dostoevskij, e la distorsione surreale di quel mondo, che appare persino esotico, nonostante la provenienza russa dei nonni di Allen, il cui vero cognome, ebreo, è Konigsberg. Ma non è questo il punto. Ho dato inizio a questa ricognizione dopo la morte dell’immenso Philip Roth, arrovellandomi sopra una costante ossessione di lettore e spettatore; e mi consola sapere che non è solo mia. Ci sono punti di contatto tra Woody Allen e Philip Roth, al di là dell’essere entrambi, coscientemente e criticamente, intellettuali/artisti ebrei americani? Ovvero, ci sono state ispirazioni e temi comuni, o strizzate d’occhio, e tutto quanto richiama se non citazioni almeno immagini archetipiche che filtrano dalle pagine scritte alla pellicola e viceversa.

La fama “culturale” di Amore e guerra, invece, si deve alla trama – Guerra e pace in caricatura amichevole e piena di rispetto per la letteratura russa – e a tutte le citazioni volutamente bislacche che vi si trovano, ancora a metà strada tra l’omaggio a Tolstoj e Dostoevskij, e la distorsione surreale di quel mondo, che appare persino esotico, nonostante la provenienza russa dei nonni di Allen, il cui vero cognome, ebreo, è Konigsberg. Ma non è questo il punto. Ho dato inizio a questa ricognizione dopo la morte dell’immenso Philip Roth, arrovellandomi sopra una costante ossessione di lettore e spettatore; e mi consola sapere che non è solo mia. Ci sono punti di contatto tra Woody Allen e Philip Roth, al di là dell’essere entrambi, coscientemente e criticamente, intellettuali/artisti ebrei americani? Ovvero, ci sono state ispirazioni e temi comuni, o strizzate d’occhio, e tutto quanto richiama se non citazioni almeno immagini archetipiche che filtrano dalle pagine scritte alla pellicola e viceversa.

Queste prime righe servono a segnare alcuni punti fermi, di carattere biografico. Negli anni in cui Allen si trasforma in un autore riconoscibile per una propria poetica e stilistica (la svolta definitiva avviene con Io e Annie, premio oscar 1977), Roth ha già pubblicato diversi romanzi e qualche racconto: la raccolta Good Bye Columbus, Lasciar andare, Quando lei era buona, Lamento di Portnoy, La nostra Gang, Il grande romanzo americano, La mia vita di uomo. A leggerli oggi, dopo essersi immersi, più volte, nei suoi maggiori capolavori (soprattutto la trilogia Pastorale americana, Ho sposato un comunista, La macchia umana), si ricava l’impressione di un grande scrittore ancora eccessivamente “ancorato” alla propria autobiografia di ebreo americano in lotta più con le proprie radici che non con la società statunitense del dopoguerra.

Perciò si può sostenere, con molta approssimazione, che la maturazione di Allen come autore he non disdegna di misurarsi con il dramma intimistico-familiare (Interiors è del 1978), sia arrivata sugli schermi anche sulla scia del successo di Roth nel raccontare il mondo dell’ebraismo intellettuale americano. Questo dipendenza/ispirazione spiegherebbe sia l’adorazione del regista nei confronti di un supposto maestro, sia la contemporanea ripulsa di Roth, sintetizzata da questa frase, riportata da Tullio Kezich sulle pagine del Corriere del Sera di dieci anni fa:“Quello là è il peggiore di tutti, Woody Allen non esiste che grazie all’ ingenuità europea […] I suoi film sono vuoti, puerili. Non c’è il minimo embrione di pensiero né di invenzione. La sua visione dell’ambiente intellettuale è di una convenzionalità risibile. Lui stesso non è un intellettuale, ma un consumatore culturale […] Non sa niente della società che racconta […] un caricaturista”. Va detto che, in questa dichiarazione ostile, alla quale Allen risponde senza astio e con la modestia di un vero e grande caricaturista (alla Cechov, per intenderci), ci sono le tracce di due prevenzioni importanti. La prima è la nota ostilità di Roth nei confronti del mondo del cinema “tout court”, tipico dei grandi scrittori che, in epoca contemporanea, hanno volentieri ceduto, e a caro prezzo, i diritti di trasposizione per il grande o piccolo schermo, salvo poi lamentarsi che il film, come spesso accade, non valga quanto il romanzo di partenza. Ma su questo aspetto si tornerà più avanti. La seconda prevenzione riguarda la forte amicizia che Roth ha avuto, negli ultimi vent’anni, con Mia Farrow, ex signora Allen, dal dente avvelenato – e giustamente – nei confronti dell’ex marito, più o meno definito un pedofilo e quasi un padre incestuoso.

Perciò si può sostenere, con molta approssimazione, che la maturazione di Allen come autore he non disdegna di misurarsi con il dramma intimistico-familiare (Interiors è del 1978), sia arrivata sugli schermi anche sulla scia del successo di Roth nel raccontare il mondo dell’ebraismo intellettuale americano. Questo dipendenza/ispirazione spiegherebbe sia l’adorazione del regista nei confronti di un supposto maestro, sia la contemporanea ripulsa di Roth, sintetizzata da questa frase, riportata da Tullio Kezich sulle pagine del Corriere del Sera di dieci anni fa:“Quello là è il peggiore di tutti, Woody Allen non esiste che grazie all’ ingenuità europea […] I suoi film sono vuoti, puerili. Non c’è il minimo embrione di pensiero né di invenzione. La sua visione dell’ambiente intellettuale è di una convenzionalità risibile. Lui stesso non è un intellettuale, ma un consumatore culturale […] Non sa niente della società che racconta […] un caricaturista”. Va detto che, in questa dichiarazione ostile, alla quale Allen risponde senza astio e con la modestia di un vero e grande caricaturista (alla Cechov, per intenderci), ci sono le tracce di due prevenzioni importanti. La prima è la nota ostilità di Roth nei confronti del mondo del cinema “tout court”, tipico dei grandi scrittori che, in epoca contemporanea, hanno volentieri ceduto, e a caro prezzo, i diritti di trasposizione per il grande o piccolo schermo, salvo poi lamentarsi che il film, come spesso accade, non valga quanto il romanzo di partenza. Ma su questo aspetto si tornerà più avanti. La seconda prevenzione riguarda la forte amicizia che Roth ha avuto, negli ultimi vent’anni, con Mia Farrow, ex signora Allen, dal dente avvelenato – e giustamente – nei confronti dell’ex marito, più o meno definito un pedofilo e quasi un padre incestuoso.

Ora, tornando a quel “love and death” epigrafico, potremmo definirlo già un segno del destino e della dipendenza di Allen da Roth, primo romanziere ebreo americano che si è buttato a capofitto in una serie di tabù, principalmente il sesso e la morte – espliciti in tanti suoi romanzi – che difficilmente potevano comparire nei precedenti scrittori appartenenti al medesimo contesto storico-culturale e, scriviamolo pure, etnico-razziale. I due più celebri, entrambi maestri di Roth, furono il misterioso Jerome David Salinger e Saul Bellow. Quest’ultimo, primo e unico nobel ebreo americano, anche se con questa definizione a senso unico si perdono le tracce della vita avventurosa dello scrittore, figlio di lituani fuggiti dalla Russia del 1917, poi cittadini canadesi che parlavano yiddish e francese, e quindi tardivamente statunitensi, a partire dal 1941. D’altro canto, dietro Allen vi sono non solo i Lewis e i Marx, ma anche Lubitsch, ebreo tedesco proveniente anch’esso dalla Russia, e Wilder, ebreo galiziano. In tutti coloro che sono stati citati, il nesso “Love and Death” è da intendersi in senso archetipico, come una derivazione mitologica dall’eros/thanatos ellenistico, successivamente riproposto creativamente da Georges Bataille, come un “orgasmo/piccola morte” che avvicina gli uomini agli dei.

Ovviamente, tale definizione, nel mondo del cinema – che comprende appunto due capolavori di “amore e morte”, Il cielo può attendere (1943) e Viale del tramonto (1948), firmati da Lubitsch e Wilder – è un filo rosso che è stato spesso moderato o occultato dalle censure e le autocensure che hanno preceduto gli anni Sessanta. Ma anche in ambito letterario, le stesse censure e autocensure sono state sbloccate proprio dal successo di un altro premio nobel, Singer, ebreo polacco che, emigrato negli Usa poco prima dell’invasione del proprio paese da parte dei tedeschi e dei sovietici, continuò, anche nel paese ospitante, a scrivere in yiddish le sue straordinarie storie di amore, sesso, e morte (Shosha, Nemici, Anime perdute, per citare solo quelle più importanti) in “limine vitae”, cioè dalla prospettiva di coloro che, in vario modo, sono sopravvissuti alla Shoa e oscillano, nella loro vita residua, tra vitalismo estremo e depressione necrofila. Ovviamente, sia in Roth che in Allen, la presenza di quel macigno che ha tentato di estirpare dal mondo gli ebrei, è sempre declinata al passato: l’ombra oscura della morte non ha toccato direttamente le proprie famiglie ma, inevitabilmente, fa parte della loro identità.

Ovviamente, tale definizione, nel mondo del cinema – che comprende appunto due capolavori di “amore e morte”, Il cielo può attendere (1943) e Viale del tramonto (1948), firmati da Lubitsch e Wilder – è un filo rosso che è stato spesso moderato o occultato dalle censure e le autocensure che hanno preceduto gli anni Sessanta. Ma anche in ambito letterario, le stesse censure e autocensure sono state sbloccate proprio dal successo di un altro premio nobel, Singer, ebreo polacco che, emigrato negli Usa poco prima dell’invasione del proprio paese da parte dei tedeschi e dei sovietici, continuò, anche nel paese ospitante, a scrivere in yiddish le sue straordinarie storie di amore, sesso, e morte (Shosha, Nemici, Anime perdute, per citare solo quelle più importanti) in “limine vitae”, cioè dalla prospettiva di coloro che, in vario modo, sono sopravvissuti alla Shoa e oscillano, nella loro vita residua, tra vitalismo estremo e depressione necrofila. Ovviamente, sia in Roth che in Allen, la presenza di quel macigno che ha tentato di estirpare dal mondo gli ebrei, è sempre declinata al passato: l’ombra oscura della morte non ha toccato direttamente le proprie famiglie ma, inevitabilmente, fa parte della loro identità.

Però, la prima trasfigurazione creativa che accomuna i nostri due protagonisti – più o meno coetanei, ma soprattutto vissuti senza partecipare alla guerra ma piuttosto all’eccezionale boom economico post bellico, che durò fino agli anni Settanta – è una sorta di autoaffermazione erotico-sentimentale, o per dirlo esplicitamente, l’inevitabile incontro con la sessualità che dovrebbe cancellare l’ombra della morte. Il primo successo di Roth è già emblematico di questa ossessione: Il lamento di Portnoy, pubblicato nel 1969 e subito tradotto in Italia, senza grandi clamori. Il romanzo racconta la vicenda di un tormentato “uomo che ama le donne” ma non riesce ad avere dei rapporti stabili; ovvero la sua educazione ebraica, i complessi di colpa, la paura e l’amore per la madre, lo conducono ad una serie di fallimenti che costellano la sua vita, peraltro di successo.

L’autoerotismo è l’unico esempio di soddisfazione piena del suo ego sessuale, almeno questo sembra voler significare l’interminabile monologo rivolto al suo psicoanalista. Ora, basta essere dei semplici spettatori dei film di e con Woody Allen, per ipotizzare non una dipendenza da Roth, ma sicuramente una comune matrice che traspare in una serie di opere che rimandano agli stessi temi, certamente meno estremi e soprattutto meno interiorizzati rispetto alle pagine letterarie. Proviamo ad elencarli: Prendi i soldi e scappa, Il dormiglione, Il dittatore dello stato libero di Bananas, Amore e guerra, Io e Annie, Manhattan, Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai voluto chiedere; quest’ultimo , decisamente brutto, è quasi in contrasto con il tema erotico dei precedenti film, tale da fare pensare ad una presa in giro proprio di Portnoy e delle sue ossessioni. Sostanzialmente, Allen è un caricaturista che sconfina, con grande intelligenza e abilità di scrittura, nella commedia americana classica, tenendosi ben stretto un disincanto culturale e morale derivante appunto dalle rivoluzioni culturali degli anni Sessanta e Settanta.

L’autoerotismo è l’unico esempio di soddisfazione piena del suo ego sessuale, almeno questo sembra voler significare l’interminabile monologo rivolto al suo psicoanalista. Ora, basta essere dei semplici spettatori dei film di e con Woody Allen, per ipotizzare non una dipendenza da Roth, ma sicuramente una comune matrice che traspare in una serie di opere che rimandano agli stessi temi, certamente meno estremi e soprattutto meno interiorizzati rispetto alle pagine letterarie. Proviamo ad elencarli: Prendi i soldi e scappa, Il dormiglione, Il dittatore dello stato libero di Bananas, Amore e guerra, Io e Annie, Manhattan, Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai voluto chiedere; quest’ultimo , decisamente brutto, è quasi in contrasto con il tema erotico dei precedenti film, tale da fare pensare ad una presa in giro proprio di Portnoy e delle sue ossessioni. Sostanzialmente, Allen è un caricaturista che sconfina, con grande intelligenza e abilità di scrittura, nella commedia americana classica, tenendosi ben stretto un disincanto culturale e morale derivante appunto dalle rivoluzioni culturali degli anni Sessanta e Settanta.

E ancora, a partire dall’elegantissimo ma mediocre Stardust memories (1980) – esplicito omaggio al Fellini di Otto e mezzo – ha inizio un lungo ciclo in cui emerge continuamente il bisogno di legarsi ad una rilettura critica, ironica e, per certi versi drammaticamente storicizzata, delle sue origini familiari, ovvero del suo essere un ebreo americano. E anche qui, il caso vuole che il ciclo coincida temporalmente con l’autocoscienza di un Roth arrivato al successo. In Zuckermann scatenato e poi nel bellissimo e misconosciuto La lezione di anatomia, l’alter ego dello scrittore rilegge la sua eterna insoddisfazione e dunque la sua biografia all’interno degli stessi parametri alleniani e magari anche con un dose caricaturale e auto caricaturale maggiore rispetto ai film del regista. I film di Allen infatti sono gradevolmente costruiti ad uso di un pubblico medio-alto ancora scandalizzabile. Certi racconti e romanzi di Roth dello stesso periodo (La controvita, Il teatro di Sabbath, Operazione Shylock), invece, sono apertamente scandalistici, almeno per il periodo, o almeno provocatori nel raccontare vicende che continuano ad avere a che fare con il sesso e la morte.

Dunque rimane sempre in piedi il dilemma iniziale: qualcuno ha copiato? O, semplicemente, il mondo cinematografico e quello letterario hanno ancora oggi, pubblici diversi. Il che permette una diversa strutturazione narrativa e drammaturgica di temi accostabili. Si può anche aggiungere che la tendenza drammatica di Allen, a partire da Interiors, e poi con Settembre ed infine con i suoi due capolavori tragici, Un'altra donna (1988) e Crimini e misfatti (1989), si allontana dalla commedia americana, per europeizzarsi in maniera nettissima: Un’altra donna è, dichiaratamente, un film bergmaniano – da camera, come le ultime pellicole girate dallo svedese per la televisione – mentre Dostoevskij campeggia apertamente, assieme – e paradossalmente – alla morale ebraica, in Crimini e misfatti. Ma attenzione, in questo film, le tracce culturali si confondono continuamente. Allen appare infatti nei panni di un personaggio secondario: è un regista televisivo sfortunato nel lavoro e in amore, ormai fuori squadra a causa delle sue ambizioni intellettuali. Per di più il suo più importante documentario, una lunga intervista ad un filosofo sopravvissuto alla Shoa, che sostiene il dovere dell’ottimismo e della vitalità, viene messo da parte dopo che il personaggio si uccide lasciando un messaggio terribile, tra l’ironico e il tragico: “sono uscito dalla finestra”. Dunque proprio l’attore/regista s’incarna in una mescolanza di “fool” shakespiriano (o dostoevskiano) e “shlemiel” ebraico, per ribadire la cifra comica o caricaturale del film. Questo tratto caricaturale, paradossalmente, accentua la sostanza tragica di tutte le vicende intrecciate. Anche in questo caso, come non pensare a Roth, tanto più che il professore che “esce dalla finestra” è chiaramente ispirato al suicidio di Primo Levi, avvenuto due anni prima. Roth, pochi anni prima, aveva intervistato a Torino proprio il reduce di Auschwitz, autore di Se questo è un uomo.

Dunque rimane sempre in piedi il dilemma iniziale: qualcuno ha copiato? O, semplicemente, il mondo cinematografico e quello letterario hanno ancora oggi, pubblici diversi. Il che permette una diversa strutturazione narrativa e drammaturgica di temi accostabili. Si può anche aggiungere che la tendenza drammatica di Allen, a partire da Interiors, e poi con Settembre ed infine con i suoi due capolavori tragici, Un'altra donna (1988) e Crimini e misfatti (1989), si allontana dalla commedia americana, per europeizzarsi in maniera nettissima: Un’altra donna è, dichiaratamente, un film bergmaniano – da camera, come le ultime pellicole girate dallo svedese per la televisione – mentre Dostoevskij campeggia apertamente, assieme – e paradossalmente – alla morale ebraica, in Crimini e misfatti. Ma attenzione, in questo film, le tracce culturali si confondono continuamente. Allen appare infatti nei panni di un personaggio secondario: è un regista televisivo sfortunato nel lavoro e in amore, ormai fuori squadra a causa delle sue ambizioni intellettuali. Per di più il suo più importante documentario, una lunga intervista ad un filosofo sopravvissuto alla Shoa, che sostiene il dovere dell’ottimismo e della vitalità, viene messo da parte dopo che il personaggio si uccide lasciando un messaggio terribile, tra l’ironico e il tragico: “sono uscito dalla finestra”. Dunque proprio l’attore/regista s’incarna in una mescolanza di “fool” shakespiriano (o dostoevskiano) e “shlemiel” ebraico, per ribadire la cifra comica o caricaturale del film. Questo tratto caricaturale, paradossalmente, accentua la sostanza tragica di tutte le vicende intrecciate. Anche in questo caso, come non pensare a Roth, tanto più che il professore che “esce dalla finestra” è chiaramente ispirato al suicidio di Primo Levi, avvenuto due anni prima. Roth, pochi anni prima, aveva intervistato a Torino proprio il reduce di Auschwitz, autore di Se questo è un uomo.

E ancora, Crimini e misfatti ha una strutturazione fatta di continue digressioni e deviazioni drammaturgiche. Un film senza centro, che si sviluppa per continue vie di fuga da parte dei protagonisti: proprio come i capolavori di Roth. Infine, il tema della menzogna che caratterizza le vite degli uomini di successo, anticipa il dissidio interiore del grande ed estremo personaggio del Roth maturo, il Coleman Silk di La macchia umana, apparso nel 2000. Chissà se Roth l’ha mai visto e magari apprezzato! Insomma, c’è una sorta di copyright unitario in Allen e Roth: il dovere o la volontà di fare i conti con il proprio passato, le proprie famiglie, le proprie ossessioni culturali e religiose. In Roth, il punto di partenza è, come abbiamo visto, Il lamento di Portnoy. In Allen, compiutamente e programmaticamente, arriva più o meno a metà della sua carriera con uno dei suo capolavori, Zelig (1983), film inclassificabile.

Finto documentario – oggi si scriverebbe “mockumentary” – è ambientato, non a caso, negli anni Trenta delle grandi società di massa e racconta la storia di un uomo senza identità e qualità che, progressivamente, finisce per assomigliare, anche fisicamente, a tutti coloro che avvicina, diventato un “altro” in senso pieno e completo. Lo si potrebbe definire una derivazione estrema del tipico universo yiddish caricaturale e infernale dei romanzi di Singer: mimetizzarsi per sopravvivere. Ovvero cambiare vita, com’è successo appunto ai sopravvissuti della Shoa. Zelig sembra dunque una premessa per una successiva e costante rincorsa verso questa identità critica e nostalgica. Da allora in poi, anche con un altro film-manifesto di una memoria non più solo individuale, Radio Days (1987), la famiglia ebraica alleniana, sempre caricaturale, sospesa tra tradizione e modernità, è la medesima che fa capolino nei romanzi di Roth, ovviamente con molti più fuochi artificiali ma con un’identica distanza critica che la colloca in un passato rinnegato e rimpianto.

Finto documentario – oggi si scriverebbe “mockumentary” – è ambientato, non a caso, negli anni Trenta delle grandi società di massa e racconta la storia di un uomo senza identità e qualità che, progressivamente, finisce per assomigliare, anche fisicamente, a tutti coloro che avvicina, diventato un “altro” in senso pieno e completo. Lo si potrebbe definire una derivazione estrema del tipico universo yiddish caricaturale e infernale dei romanzi di Singer: mimetizzarsi per sopravvivere. Ovvero cambiare vita, com’è successo appunto ai sopravvissuti della Shoa. Zelig sembra dunque una premessa per una successiva e costante rincorsa verso questa identità critica e nostalgica. Da allora in poi, anche con un altro film-manifesto di una memoria non più solo individuale, Radio Days (1987), la famiglia ebraica alleniana, sempre caricaturale, sospesa tra tradizione e modernità, è la medesima che fa capolino nei romanzi di Roth, ovviamente con molti più fuochi artificiali ma con un’identica distanza critica che la colloca in un passato rinnegato e rimpianto.

Solo che Allen, nei suoi film maggiori, inserisce questa memoria nel corpo stesso del film, come una visione magica che, d’improvviso, simile alla vertiginosa “mise en abyme” di Fellini in Otto e mezzo, si apre sotto gli occhi degli spettatori reali e di quelli immaginari che, dentro il racconto, viaggiano nel tempo e nello spazio. La vertigine ha inizio con il doppio schermo di La rosa purpurea del Cairo (1985), per poi sistemarsi, non troppo comodamente, nelle avventure e disavventure dei protagonisti e delle protagoniste di Hanna e le sue sorelle (1986). Riappare nella figura della madre ebrea “nastratrice” di Edipo Relitto (1989), e infine si stabilizza proprio con Crimini e misfatti. A questo punto, considerata la prevalenza, nella sua filmografia imponente (quasi un film all’anno) di un “alleninismo” da cinema d’autore di buon gusto e forse di cattive abitudini al già noto, il film fondamentale per capire quella che possiamo considerare non già come un plagio o un’ispirazione, ma semplicemente un terreno comune d’indagine, ovvero l’ebraismo, vero o nascosto, della classe media americana, è Harry a pezzi (1997).

Anche nel titolo originale, Deconstructing Harry, quest’ultimo capolavoro – mi scuso per l’abuso del termine – sembra proprio accostarsi alla decostruzione dei romanzi maggiori di Roth. Secondo Antonio Monda, inoltre, è debitore, soprattutto nei dialoghi e, di nuovo, nelle apparizioni di un passato e di un presente immaginari, ai romanzi dello scrittore.

Ricostruzione narrativa e drammaturgica di un grandioso fallimento esistenziale, coronata da un premio prestigioso come scrittore (Il posto delle fragole di Bergman è il primo modello), il film ha tre diversi e intrecciati piani narrativi: la vita vera di Harry Block, scrittore di successo che non riesce più a scrivere e vive in solitudine; i suoi romanzi nei quali racconta le “le vite degli altri” e la propria, trasfigurate entrambe, ma anche oggettivamente imbarazzanti; il mondo esterno, compresi i propri amici e familiari, egualmente trasfigurati o presenti/assenti nella scena reale. E infine, prima del grande finale tra la cerimonia all’università che contempla anche la morte di un amico, nonché l’arresto del protagonista, c’e la discesa onirica all’inferno (pura caricatura felliniana) che sicuramente sarà stata aspramente criticata da Roth. Eppure funziona ed è divertentissima, appunto come certe disavventure surreali e “nere” di Portnoy, di Zuckermann o di Sabbath.

Ricostruzione narrativa e drammaturgica di un grandioso fallimento esistenziale, coronata da un premio prestigioso come scrittore (Il posto delle fragole di Bergman è il primo modello), il film ha tre diversi e intrecciati piani narrativi: la vita vera di Harry Block, scrittore di successo che non riesce più a scrivere e vive in solitudine; i suoi romanzi nei quali racconta le “le vite degli altri” e la propria, trasfigurate entrambe, ma anche oggettivamente imbarazzanti; il mondo esterno, compresi i propri amici e familiari, egualmente trasfigurati o presenti/assenti nella scena reale. E infine, prima del grande finale tra la cerimonia all’università che contempla anche la morte di un amico, nonché l’arresto del protagonista, c’e la discesa onirica all’inferno (pura caricatura felliniana) che sicuramente sarà stata aspramente criticata da Roth. Eppure funziona ed è divertentissima, appunto come certe disavventure surreali e “nere” di Portnoy, di Zuckermann o di Sabbath.

In fondo, anche nella caricatura e nel registro comico – che sta sempre in un territorio presidiato dal grande Anton Cechov – Allen è uno dei pochi registi che recupera al linguaggio del cinema la vertiginosa interiorizzazione della scrittura più matura di Roth, quella appunto della trilogia. E la fa, affidandosi a modelli filmici (i Bergman, i Fellini, i Welles, i Buñuel) che già avevano sfidato la letteratura novecentesca nel loro stesso campo: il racconto dell’Io. Ovviamente, è obbligatorio chiudere questo scritto parlando di Roth come autore di cinema, volontario o meno. Sulla scia di una bella raccolta di saggi curata da Claudia Franziska Brühwiler, Roth and Celebrity (2012), si può segnalare il testo di Ira Nadel dal titolo Film in letterature, che racconta gli esordi dello scrittore come giovane critico cinematografico e autore di testi per il grande e piccolo schermo. Dunque l’inarrivabile Philip Roth, ostile alla volgarizzazione della propria scrittura letteraria, è stato comunque non solo un critico cinematografico che pubblicava le sue recensioni, comprendenti film popolarissimi, nella prestigiosa rivista “liberal” New Republic, ma anche un soggettista che lavorò per Roger Corman e per la serie televisiva “Alfred Hitchcock presenta”.

Un suo racconto apparso nel 1958 sulla rivista Esquire, Battle of blood Island, ambientato nel Pacifico, alla fine della seconda guerra mondiale, fu portato sullo schermo nel 1960 proprio dal produttore Roger Corman che appare in un piccolo “cammeo”. Fu però diretto da Joel Rapp. Debitore, per temi e atmosfere, al celebre Il nudo e il morto di Norman Mailer – sembra quasi un frammento di quelle avventure belliche – mette in scena due soldati americani, uno dei quali ebreo, impantanati in un’isola del Pacifico, ancora presidiata dai giapponesi, in attesa di soccorsi. Sorprendente, per banalità visiva e per forza iterativa, è la sequenza iniziale, nella quale lo sbarco dei militari americani in trasforma, come sempre accadeva nelle prime fasi della battaglia, in un massacro.

Un suo racconto apparso nel 1958 sulla rivista Esquire, Battle of blood Island, ambientato nel Pacifico, alla fine della seconda guerra mondiale, fu portato sullo schermo nel 1960 proprio dal produttore Roger Corman che appare in un piccolo “cammeo”. Fu però diretto da Joel Rapp. Debitore, per temi e atmosfere, al celebre Il nudo e il morto di Norman Mailer – sembra quasi un frammento di quelle avventure belliche – mette in scena due soldati americani, uno dei quali ebreo, impantanati in un’isola del Pacifico, ancora presidiata dai giapponesi, in attesa di soccorsi. Sorprendente, per banalità visiva e per forza iterativa, è la sequenza iniziale, nella quale lo sbarco dei militari americani in trasforma, come sempre accadeva nelle prime fasi della battaglia, in un massacro.

Si potrebbe anche dire che l’obbligatorietà della convivenza tra “diversi” e quasi nemici (almeno in senso razziale, secondo l’ottica del tempo, come appunto si legge in Il nudo e il morto), anticipa il celebre Duello nel Pacifico (1968) di John Boorman, che ha per protagonisti un soldato americano (Lee Marvin) ed uno giapponese (Toshiro Mifune), entrambi dispersi nella stessa isola del Pacifico. Il secondo scritto, The Contest for Aaron Gold, è la storia di un giovane scultore, quasi psicopatico, interpretato da Sidney Pollack, la cui ossessione per i corpi mutilati ha un origine familiare che costituisce l’aspetto quasi horror della vicenda. I testi di partenza non risultano essere stati mai tradotti in italiano, ma i due film sono visibili facilmente su Internet e confermano sia l’ovvia caratteristica di “genere” dei lavori, sia l’alta qualità della scrittura di Roth, anche nei lavori “alimentari”

Furono questi i suoi primi scritti che lo catapultarono, direttamente o indirettamente, nel mondo cinematografico, poi abbandonato a causa dei suoi successi letterari. Ma paradossalmente, anche senza approfondire gli interessanti rilievi dell’autrice dello scritto, Ira Nadel, sul rapporto tra la scrittura delle opere maggiori di Roth e il linguaggio del cinema è facile affermare che il romanziere è stato, di fatto e di diritto, volontario o involontario coautore di molti film che hanno attraversato il cinema americano dagli anni Settanta ad oggi. Proviamo ad elencarli con i titoli italiani e i riferimenti ai romanzi di partenza. Cominciamo dagli esordi, La ragazza di Tony (1969), e Se non faccio quello non mi diverto (1972). Il primo, diretto da Larry Pierce e interpretato da attori e attrici (Richard Benjamin, Ali MacGraw, Jack Klugman, Nan Martin), abbastanza in sintonia con il clima libertario dell’epoca. Non a caso è ricavato dal romanzo breve, Good Bye Columbus, che apre la raccolta del 1959 dallo stesso titolo. Racconta una storia abbastanza archetipica del Roth delle origini che fa poi capolino anche in La macchia umana: una storia d’amore impossibile che ricalca, al negativo, il celebre Love story, ovvero il melodramma della beat generation.

Il secondo è ugualmente poco conosciuto, benché ricavato, come si è scritto, da Il lamento di Portnoy, primo successo di Roth. Se entrambi i romanzi sono dei “provini” del Roth maggiore, i film rispettano questa provvisorietà. Non sono ricordati come dei capolavori – e neanche come dei buoni film di genere – e quasi mai, nonostante i temi giovanilisti (il primo) e provocatoriamente erotici (il secondo) non hanno trovato spazio nelle antologie filmiche dedicate alla New Hollywood del ventennio Sessanta/Settanta, dove campeggia il sopravvalutato Il laureato: all’epoca fu addirittura considerato una versione addolcita e romantica di Il giovane Holden. In anticipo su questi film programmati anche in Italia, occorre segnalare anche Paul Loves Libby (1963), tratto dal romanzo Lasciar andare (1959). Ma nel 1963, a conferma del suo iniziale lavoro per il piccolo e il grande schermo, lo scrittore è stato il narratore nella serie tv del 1963 Quest, di cui non ho potuto rintracciare informazioni più dettagliate. Magari i lettori di questa rubrica mi aiuteranno.

Dopo il 1972, per più di trent’anni, scompare letteralmente come autore di storie che potrebbero interessare cinema. La scrittura letteraria è il suo unico orizzonte, ma il successo internazionale riapre inevitabilmente la questione – magari puramente commerciale – della “filmabilità” delle sue opere e, soprattutto, della possibilità di successo delle trasposizioni. Ovviamente, è facile pensare che non essendo poi tanti i testi portati sullo schermo, le sue storie, la sua scrittura, i suoi archetipi narrativi e drammaturgici, i suoi personaggi complessi e contradditori, abbiano trovato delle vie d’accesso al cinema di tipo indiretto, come spesso accade con i grandi scrittori considerati “infilmabili” (Conrad, Dostoevskij, Kafka, Proust, Joyce, Pirandello e tanti altri) che pure fanno capolino come ispiratori di personaggi che appaiono in tanti film senza mai essere citati come fonti. E ancora, a partire dal nuovo secolo, i non tanti film tratti da Roth sono stati una via d’accesso ai romanzi, ripubblicati e talvolta apparsi per la prima volta in italiano.

Se è lecita questa confessione finale, sono arrivato anch’io a Philip Roth attraverso il cinema. Avevo visto, nel 2003, La macchia umana di Robert Benton, primo film rothiano post anni Settanta. Roth non l’ha amato ma l’unica sua osservazione, sottilissima, nei confronti dell’opera riguardava l’accento gallese del protagonista Anthony Hopkins. Ma qualcuno, anche negli Stati Uniti, si è accorto che Coleman Silk, nel romanzo, ha un accento del New Jersey? Io comunque lo vidi doppiato, e senza accenti regionali. Dunque, mi lasciò perplesso non già il modo di parlare di Silk ma il solito narratore/personaggio Zuckerman, troppo oscuro e irrisolto, soprattutto nella descrizione dei suoi fallimenti (l’uomo è un solitario, segnato da una grave malattia), ma anche nella sua intricata esposizione dei misteri legati alla identità fasulla del protagonista, Silk appunto.

Se è lecita questa confessione finale, sono arrivato anch’io a Philip Roth attraverso il cinema. Avevo visto, nel 2003, La macchia umana di Robert Benton, primo film rothiano post anni Settanta. Roth non l’ha amato ma l’unica sua osservazione, sottilissima, nei confronti dell’opera riguardava l’accento gallese del protagonista Anthony Hopkins. Ma qualcuno, anche negli Stati Uniti, si è accorto che Coleman Silk, nel romanzo, ha un accento del New Jersey? Io comunque lo vidi doppiato, e senza accenti regionali. Dunque, mi lasciò perplesso non già il modo di parlare di Silk ma il solito narratore/personaggio Zuckerman, troppo oscuro e irrisolto, soprattutto nella descrizione dei suoi fallimenti (l’uomo è un solitario, segnato da una grave malattia), ma anche nella sua intricata esposizione dei misteri legati alla identità fasulla del protagonista, Silk appunto.

Mi venne voglia di leggere il romanzo, ne rimasi affascinato e cominciai a compulsare freneticamente tutto ciò che era stato pubblicato in italiano. Alla fine, inevitabilmente, scelsi i tre capolavori assoluti, ovvero la trilogia legata alla storia americana del dopoguerra: il maccartismo e la fine del mito comunista – e in genere dell’impegno civile di Zuckerman – in Ho sposato un comunista (1999); i turbolenti anni Sessanta di Pastorale americana (1997); l’ipocrisia moralistica degli anni di Clinton (e direi dell’intera storia americana) in La macchia umana (2000). Mi è anche capitato di rileggerli e non sono in grado di dire quale sia, secondo il mio modesto parere, il migliore: cambio idea ogni volta. Intanto ho colmato altri vuoti, con un innamoramento letterario che ha finito per ripercorre l’intera carriera dello scrittore. Ma per non tediare il lettore, ritorno ai film, pochi, che, nel primo ventennio del nuovo secolo, sono tratti dalle sue opere letterarie: oltre a La macchia umana (2003), della trilogia storica, è apparso Pastorale americana (2016) di Ewan McGregor, regista e attore protagonista; un anno prima era stato presentato, al festival di Berlino, Indignazione di Barry Shasmus, tratto dall’omonimo e di nuovo bellissimo romanzo breve del 2008; e quindi, nel 2016, The Humbling di Barry Levinson, con Al Pacino nei panni di un attore che non riesce più a recitare. Il titolo italiano del romanzo, non tra i migliori di Roth, è L’umiliazione (2014).

Nessuno dei due film, comunque, vale l’opera letteraria di partenza ed è un peccato soprattutto per Indignazione, che sarebbe potuto diventare un bellissimo film sul dopoguerra americano, magari affidato al grande Todd Haynes. E ancora, Lezioni d’amore (2008) di Isabelle Coixet, tratto da un altro grande racconto, L’animale morente (2001), merita due segnalazioni cronachistiche: è l’unico film tratto da Roth girato da un non americano; la regista è infatti catalana. Ma avrebbe potuto essere quasi italiano. Una prima sceneggiatura aveva infatti la firma di Gabriele Muccino che avrebbe dovuto utilizzare Al Pacino (purtroppo rinunciò) e, in alternativa, Sean Connery, anche lui renitente. Alla fine, lo interpretarono, benissimo, Ben Kingsley, Penelope Cruz, Dennis Hopper, Peter Sarsgaard e Patricia Clarkson.

Nessuno dei due film, comunque, vale l’opera letteraria di partenza ed è un peccato soprattutto per Indignazione, che sarebbe potuto diventare un bellissimo film sul dopoguerra americano, magari affidato al grande Todd Haynes. E ancora, Lezioni d’amore (2008) di Isabelle Coixet, tratto da un altro grande racconto, L’animale morente (2001), merita due segnalazioni cronachistiche: è l’unico film tratto da Roth girato da un non americano; la regista è infatti catalana. Ma avrebbe potuto essere quasi italiano. Una prima sceneggiatura aveva infatti la firma di Gabriele Muccino che avrebbe dovuto utilizzare Al Pacino (purtroppo rinunciò) e, in alternativa, Sean Connery, anche lui renitente. Alla fine, lo interpretarono, benissimo, Ben Kingsley, Penelope Cruz, Dennis Hopper, Peter Sarsgaard e Patricia Clarkson.

Basato sulle disavventure amorose di un celebre professore, nonché intrattenitore televisivo, l’opera filmica si concentra sul suo imprevedibile innamoramento per una studentessa. Questo accadimento cambierà le regole del gioco, creando le condizioni per una svolta esistenziale. Ma, né il romanzo, né il film, chiariscono se questa svolta ci sarà. Suo alter-ego, di spalla, è un collega, privo del suo equilibrio esistenziale, che finirà per morire per un ictus derivante dalla sua vita sregolata. Hopper è appunto un doppio fallimentare, dislocato in un “fuori fuoco” narrativo rispetto al protagonista. Il romanzo, già dal titolo, indica una delle ultime direzioni narrative o drammaturgiche di Roth: la vecchiaia, la malattia, la morte, peraltro presenti sottotraccia ma essenziali – assieme all’eros, ma ormai morente, come recita il titolo – per capire i romanzi della trilogia, che vede i protagonisti principali perire lentamente – per non avere capito la vita che stanno vivendo – o schiantarsi inevitabilmente contro tutto ciò che hanno rimosso.

Doverosamente, per pura cronaca, occorre anche segnalare un altro film mai programmato in Italia: American Playhouse: The Ghost Writer (1984), adattamento del romanzo Lo scrittore fantasma (1979). Poiché amo molto quel romanzo, mi piacerebbe vedere il film. Infine, il sito di una comunità ebraica italiana, Moked, a firma di Daniela Gross, dopo aver criticato severamente i film tratti dai suoi romanzi, elenca tre titoli statunitensi, indirettamente rothiani, uno dei quali è appunto il già citato Harry a pezzi. Gli altri due, che non sono mai apparsi in Italia, sono Listen Up, Philip (2014) –presumibilmente una biografia dello scrittore – diretto da Alex Ross Perry. È, secondo la Gross, la storia di un giovane scrittore (Jason Schwartzman), caustico e troppo concentrato su se stesso che in attesa della pubblicazione del suo secondo libro, che si stabilisce nella casa estiva del suo idolo letterario Ike Zimmerman (Jonathan Pryce).

Il secondo è Adaptation (2002), diretto da Spike Jonze su sceneggiatura di Charlie Kauffman, in cui un tormentato scrittore (Nicholas Cage), alle prese con una sceneggiatura, si dibatte fra ambizioni, senso d’inadeguatezza, frustrazioni sessuali e invidia per il fratello gemello assai più disinvolto e di successo. Commenta la Groos che “la complessità della struttura narrativa, il tocco cerebrale e la costante oscillazione fra umor nero e grottesco disegnano un ritratto d’artista indimenticabile”. Di nuovo confesso che mi piacerebbe vedere entrambe le opere. Tornando ai film visibili in Italia, a mio parere, il film della Coixet è la migliore trasposizione filmica da Roth. Le altre, compresa La macchia umana, che ho rivisto spesso con la stessa perplessità delle “prime visioni”, danno l’impressione di un riassunto più o meno ampio del racconto originale, di una scrittura filmica elegante e perfetta, di attori che sembrano adatti ai ruoli, ma che mai si avvicinano alla complessità dei personaggi romanzeschi, a quel continuo interrogarsi sulle motivazioni delle azioni umane.

Il secondo è Adaptation (2002), diretto da Spike Jonze su sceneggiatura di Charlie Kauffman, in cui un tormentato scrittore (Nicholas Cage), alle prese con una sceneggiatura, si dibatte fra ambizioni, senso d’inadeguatezza, frustrazioni sessuali e invidia per il fratello gemello assai più disinvolto e di successo. Commenta la Groos che “la complessità della struttura narrativa, il tocco cerebrale e la costante oscillazione fra umor nero e grottesco disegnano un ritratto d’artista indimenticabile”. Di nuovo confesso che mi piacerebbe vedere entrambe le opere. Tornando ai film visibili in Italia, a mio parere, il film della Coixet è la migliore trasposizione filmica da Roth. Le altre, compresa La macchia umana, che ho rivisto spesso con la stessa perplessità delle “prime visioni”, danno l’impressione di un riassunto più o meno ampio del racconto originale, di una scrittura filmica elegante e perfetta, di attori che sembrano adatti ai ruoli, ma che mai si avvicinano alla complessità dei personaggi romanzeschi, a quel continuo interrogarsi sulle motivazioni delle azioni umane.

In fondo il problema di adattare Roth per lo schermo – soprattutto i romanzi maggiori – sta tutto in questo inestricabile intreccio di vita pubblica e pensiero interiore, spesso rimosso, aggirato, cancellato, fino alla riapparizione fatale: la nemesi. “È anche doveroso ricordare che dopo le vagues cinematografiche post belliche, l’immagine e la narrazione cinematografica hanno avuto una sostanza interrogativa, peraltro sempre presente nelle arti visive. Si chiedeva al pubblico non solo di decifrare il racconto ma di interagire con ciò che il regista – i film di Resnais, in questo senso, sono esemplari – aveva filmato e montato, quasi che anche l’opinione o la percezione finale dell’autore dipendesse dalle interpretazioni del pubblico. Oggi, questa tendenza sembra spesso un virtuosismo tecnico-narrativo che rasenta il parossismo: il pubblico partecipa ma spesso non arriva a decifrare interamente il percorso filmico, anche in tanti film di genere, soprattutto noir o polizieschi. L’interpretazione vaga alla ricerca di un senso che talvolta non è per niente percepibile.

Nel racconto scritto, con poche eccezioni – estremi opposti di sintesi estrema e di accumulo narrativo sono Kafka e Dostoevskij, ma la lista è certo più ampia – invece tutto dovrebbe essere decifrabile, spiegato, messo in evidenza. Ma Roth rifiuta questa chiarezza. La stessa invenzione di un narratore secondo obbedisce non già ad un semplice convenzione della letteratura novecentesca ma ad una confessione dell’autore: non sono qui per spiegare i fatti e i personaggi, ma per ascoltare e rivedere ciò che è successo, per interrogarmi (e interrogare il lettore) su ciò che ho visto. E come se Zuckermann, o chi per lui, avesse a disposizione una moviola o uno schermo per rivedere le vite degli altri e la propria, e continuamente riascoltare le voci, metterle insieme, associarle ai fatti, alle situazioni storiche, ai desideri. In fondo, come afferma lo scrittore Lonoff, protagonista del già citato e grandissimo Lo scrittore fantasma (1979), non ci sono segreti tecnici nella scrittura letteraria: si tratta di “girare le frasi”, continuamente e ininterrottamente fino ad una presunta e mai raggiusta perfezione. Insomma, un montaggio infinito che usa una moviola mentale.

Nel racconto scritto, con poche eccezioni – estremi opposti di sintesi estrema e di accumulo narrativo sono Kafka e Dostoevskij, ma la lista è certo più ampia – invece tutto dovrebbe essere decifrabile, spiegato, messo in evidenza. Ma Roth rifiuta questa chiarezza. La stessa invenzione di un narratore secondo obbedisce non già ad un semplice convenzione della letteratura novecentesca ma ad una confessione dell’autore: non sono qui per spiegare i fatti e i personaggi, ma per ascoltare e rivedere ciò che è successo, per interrogarmi (e interrogare il lettore) su ciò che ho visto. E come se Zuckermann, o chi per lui, avesse a disposizione una moviola o uno schermo per rivedere le vite degli altri e la propria, e continuamente riascoltare le voci, metterle insieme, associarle ai fatti, alle situazioni storiche, ai desideri. In fondo, come afferma lo scrittore Lonoff, protagonista del già citato e grandissimo Lo scrittore fantasma (1979), non ci sono segreti tecnici nella scrittura letteraria: si tratta di “girare le frasi”, continuamente e ininterrottamente fino ad una presunta e mai raggiusta perfezione. Insomma, un montaggio infinito che usa una moviola mentale.

Il segreto dello scrittore, secondo il Zuckermann di Ho sposato un comunista, sta dunque proprio nella capacità di ascoltare e di riferire, chiedendo al lettore di partecipare ad un gioco rischioso: l’indeterminazione della condizione umana. Così, per tornare, all’interrogativo iniziale, è assolutamente legittima la confessione di Allen che presenta se stesso come caricaturista: nella serie infinita di “frasi girate” che diventano sequenze filmiche è sicuramente possibile il passaggio dalla tragedia alla commedia, entrambe sintomatiche di una pessimistica percezione del mondo. E il mondo di Roth, uno dei modelli segreti di Allen, è più vicino alla società americana e newyorchese rispetto alla lontananza culturale dei film di Fellini e di Bergman amati e citati dall’attore/regista.

18 luglio 2018