Melville tra film visibili e famosi e cinema immaginario o palinsestuale

Memorie d'oltrecinema. La cineteca di Gianni Olla

Habemus Papam (2011) di Nanni Moretti, Moby Dick (1957) di John Huston, Billy Budd (1962) di Peter Ustinov, I giorni contati (1962) di Elio Petri, Duel di Steven Spielberg (1971), La conversazione (1974) di Francis Ford Coppola, Lo squalo (1975) di Steven Spielberg, Pola X di Leo Carax (1999), The hearth of the see (2014) di Ron Howard

Sono stato tra i non pochi critici cinematografici che, dopo aver visto Habenus Papam di Nanni Moretti, hanno sottolineato che il cognome del cardinale, Melville, era quasi un omaggio al celebre autore di film noir, francese, Jean Pierre Melville.

Sono stato tra i non pochi critici cinematografici che, dopo aver visto Habenus Papam di Nanni Moretti, hanno sottolineato che il cognome del cardinale, Melville, era quasi un omaggio al celebre autore di film noir, francese, Jean Pierre Melville.

Eppure non solo Moretti non è mai stato un “cinephile” ma, soprattutto, sarebbe stato facile trovare un referente più adatto ad un personaggio che, appena eletto Papa, in qualche modo comunica che “preferirebbe di no” e così rinuncia al soglio di Pietro.

Questo referente è Bartleby lo scrivano, racconto scritto da un altro Melville, Hermann, di cui quest’anno, in agosto, si è celebrato – per la verità senza troppo clamore – il bicentenario della nascita.

Però in Europa, negli ultimi vent’anni, Bartleby, un testo smilzo ed essenziale, quasi contrapposto alla “robustezza” e all’ampiezza del suo romanzo più noto, Moby Dick, ha avuto una fortuna critica straordinaria, all’altezza della sua apparente enigmaticità ed è stato spesso trasposto a teatro.

Lo scrittore francese Daniel Pennac lo ha portato in scena per anni e poi l’ha utilizzato come pietra di paragone per un bel racconto, Mio fratello, pubblicato in Italia da Feltrinelli, che metteva in parallelo la vita sfortunata dell’antieroe melvilliano con quella del fratello, identificato come una sorta di Bartleby della contemporaneità.

Lo scrittore francese Daniel Pennac lo ha portato in scena per anni e poi l’ha utilizzato come pietra di paragone per un bel racconto, Mio fratello, pubblicato in Italia da Feltrinelli, che metteva in parallelo la vita sfortunata dell’antieroe melvilliano con quella del fratello, identificato come una sorta di Bartleby della contemporaneità.

In tutta Italia sono apparse altre riduzioni sceniche del testo ed una di queste, piuttosto bella, ha fatto tappa a Cagliari, presso il Teatro dei Cade Die, a Pirri.

Confesso di essere stato tentato, fino a poco tempo fa, dallo scrivere una mia riduzione per le scene dello stesso testo, abbastanza anomala, ma non abusiva. Ma l’idea di improvvisarmi scrittore di teatro, e quindi anche regista, era una sfida troppo impegnativa.

Riferisco così il semplice canovaccio, con due soli personaggi: il primo è ovviamente Bartleby, cupo, quasi invisibile sullo sfondo, mentre sta seduto alla scrivania osservando ma non vergando il suo foglio di carta. Un muro, come vuole il racconto di Melville, impedisce la vista e persino quel poco di aria che potrebbe provenire da una finestrella. Insomma, Bartleby è totalmente isolato rispetto al mondo esterno. Questo almeno accade nella mia riduzione, perché nel racconto originale vi sono altri due copisti, buontemponi e allegroni, che non si curano della stranezza del loro collega. Sul proscenio, infine, un anziano che sul volto porta un velo nero.

É costui che racconta al pubblico la storia di Bartleby. Il velo nero copre la sua vergogna per non essere riuscito ad aiutare il povero copista, finito in una prigione/manicomio, dopo che fu buttato fuori a forza dall’ufficio del ricco notaio di Wall Street (questo è il titolo secondario del racconto: Una storia di Wall Street) e raccolto morente dallo stesso notaio che si prese cura dei suoi funerali.

É costui che racconta al pubblico la storia di Bartleby. Il velo nero copre la sua vergogna per non essere riuscito ad aiutare il povero copista, finito in una prigione/manicomio, dopo che fu buttato fuori a forza dall’ufficio del ricco notaio di Wall Street (questo è il titolo secondario del racconto: Una storia di Wall Street) e raccolto morente dallo stesso notaio che si prese cura dei suoi funerali.

Chi conosce i racconti di Hawthorne, maestro di Melville, non avrà difficoltà a scoprire la derivazione del notaio da uno dei suoi testi più estremi e più anti puritani: Il velo nero del pastore (1837), nel quale un simbolo, un velo di crespo nero posto sul volto di un sacerdote, non permette ai cittadini di un piccolo centro nel New England di vedere e dunque – secondo l’opinione di chi lo ha indossato – di provare orrore per i gravi peccati che trasparirebbero dalla visione del volto di quel personaggio di cui però nulla sappiamo.

Il “velo nero” è un po’ l’altra faccia della “lettera scarlatta” che, nel più celebre romanzo di Hawthorne, indicava il peccato della protagonista. Qui, invece, impedisce di dare scandalo nella comunità.

L’estremismo puritano ritorna alla fine del testo teatrale da me immaginato, con il notaio che, dopo un breve cambio di scena, ricompare per mostrare la bara aperta dove giace Bartleby, che lui, probabilmente – così dichiara – seguirà tra non molto tempo con il suo velo di crespo nero.

Nonostante la grande produzione saggistica che ha accompagnato, soprattutto nel Novecento, quel racconto, si può ben affermare che le disavventure di Bartleby sono anche una parafrasi dell’ultima parte della vita dello scrittore, costretto dai suoi ultimi insuccessi letterari, ad un posto di ispettore doganale nel porto di New York.

Ma se ci spostiamo dalla biografia, più o meno parafrastica, alla critica, per tutti i lettori del racconto è facile stare dalla parte del notaio che pensa alla produttività del suo dipendente. Ma nell’intimo, gli stessi lettori simpatizzano per il no assoluto di Bartleby, per quel “non voglio partecipare al sistema” che accomuna Melville al Thoreau di Walden o vita nei boschi, vero controcanto negativo del “darsi da farsi” dell’uomo americano, sintetizzato dal motto: “A volte non potevo permettermi di sacrificare a nessun lavoro, sia mentale che materiale, il fiore del momento presente”.

Ma se ci spostiamo dalla biografia, più o meno parafrastica, alla critica, per tutti i lettori del racconto è facile stare dalla parte del notaio che pensa alla produttività del suo dipendente. Ma nell’intimo, gli stessi lettori simpatizzano per il no assoluto di Bartleby, per quel “non voglio partecipare al sistema” che accomuna Melville al Thoreau di Walden o vita nei boschi, vero controcanto negativo del “darsi da farsi” dell’uomo americano, sintetizzato dal motto: “A volte non potevo permettermi di sacrificare a nessun lavoro, sia mentale che materiale, il fiore del momento presente”.

L’immaginario che sottende il racconto è, non a caso, tuttora presente nella cultura americana, così stratificata da contemplare gli opposti estremismi del capitalismo selvaggio e del ritorno alle origini (quali ci si può chiedere?), ma soprattutto ha attraversato – sempre per merito degli artisti – molte fasi del Novecento.

Roosevelt la ripescherà durante il New Deal. La si ritroverà poi in Marcuse, negli hippies – ovviamente – ma anche, di sponda, nell’Italia del boom economico.

Difatti, negli anni Sessanta, Franco Solinas e Ugo Pirro pensarono e forse scrissero un soggetto o una sceneggiatura – la testimonianza è di Giorgio Arlorio, anch’egli sceneggiatore, scomparso qualche mese fa all’età di novant’anni – che individuava, con molte forzature, il nostro Bartleby nella catena di montaggio della Fiat.

Non se ne fece nulla, ovvero non si trovò né un produttore né un regista disposto ad affrontare il rischio di uno scontro frontale con il mondo industriale.

Una traccia del progetto di Pirro e Solinas è però rimasta nel bell’episodio di Specchio Segreto, datato 1964, in cui Nanni Loy si fa vedere all’uscita delle grandi fabbriche milanesi inalberando un cartello “contro il lavoro” e, letteralmente, chiedendo l’elemosina.

Una traccia del progetto di Pirro e Solinas è però rimasta nel bell’episodio di Specchio Segreto, datato 1964, in cui Nanni Loy si fa vedere all’uscita delle grandi fabbriche milanesi inalberando un cartello “contro il lavoro” e, letteralmente, chiedendo l’elemosina.

La reazione degli operai è la stessa del notaio di Melville: difesa del proprio diritto/dovere al lavoro, compassione/comprensione del rifiuto del mancato operaio.

Due anni prima, Elio Petri, forse anche lui contagiato dall’idea di Solinas e Pirro, girò il suo secondo film, I giorni contati (per inciso uno dei suoi titoli migliori), storia di un idraulico che, stanco di lavorare, e soprattutto deciso a non “morire di lavoro”, decide di abbandonare ogni attività e passare le nottate a chiacchierare con coloro che ancora lavorano e, come poi accadrà nell’episodio di Specchio segreto, lo compatiscono ma, in fondo, lo invidiano.

Con l’operaio interpretato dal grande Salvo Randone ritorna in primo piano l’individualità delle scelte, cioè un rifiuto che non ha motivazioni politiche – come poi accadde a partire dal 1977, con la nuova contestazione giovanile che in Italia scriveva sui muri “lavoro zero, salario intero. Tutta la produzione all’automazione” – ma semplicemente una filosofia di vita.

Ma torniamo al Melville vero e proprio. Il solito IMDB (Internet Movie Data Base), alla voce Hermann Melville, elenca ben 59 opere cinematografiche e televisive, in larga parte di produzione statunitense e riguardanti comunque i suoi maggiori romanzi e racconti. Di questa gran mole di materiale poca roba è giunta fino a noi. Dunque siamo costretti a tenere conto non della filmografia ufficiale ma piuttosto dei film visibili, ieri e oggi, in Italia.

Ma torniamo al Melville vero e proprio. Il solito IMDB (Internet Movie Data Base), alla voce Hermann Melville, elenca ben 59 opere cinematografiche e televisive, in larga parte di produzione statunitense e riguardanti comunque i suoi maggiori romanzi e racconti. Di questa gran mole di materiale poca roba è giunta fino a noi. Dunque siamo costretti a tenere conto non della filmografia ufficiale ma piuttosto dei film visibili, ieri e oggi, in Italia.

Va anche spiegato perché occuparsi, in una rubrica di cinema, di uno scrittore che non è mai stato “conteggiato” tra i grandi fornitori di trame filmiche. Per sintetizzare non si può accostare Melville a Dickens, Dumas, Balzac, Scott, Steinbeck, Simenon, Stevenson, Greene, King, Hemingway, Tolstoj, Norris, per non citare i grandi autori di noir come Chandler o Hammet.

Ad una simile e logica obiezione, risponderei che, in parte, questa dedizione nasce da un ricordo quasi d’infanzia che collega Melville al cinema.

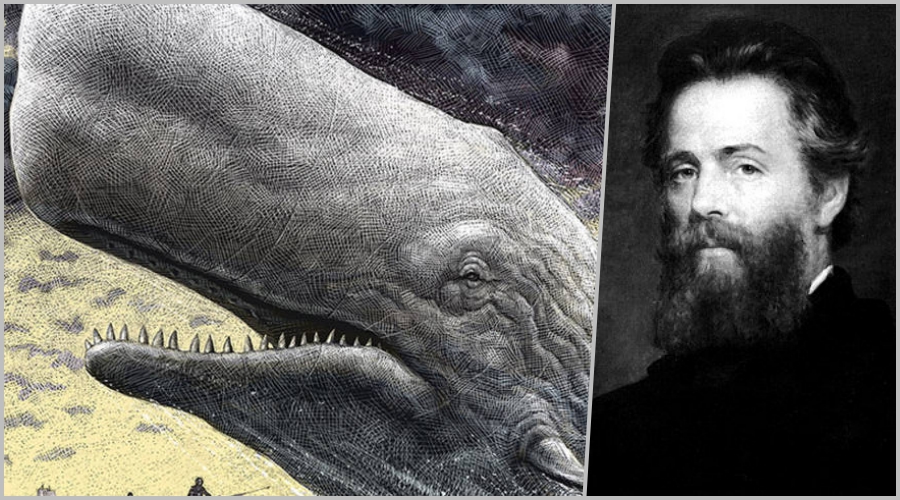

Il film era ovviamente Moby Dick di Huston, che fu programmato in Italia nel 1957 e che dunque vidi, in compagnia di mio padre, al cinema Astra (sfido i lettori a identificare il luogo, centralissimo, dove sorgeva il locale) quando ancora non avevo compiuto dieci anni. Allora i film venivano programmati per anni.

Mio padre confessò di aver sbagliato a farmi vedere quel film, ma io mi tenni dentro il ricordo almeno fino agli anni Ottanta, quando la pellicola ricomparve nelle sale cinematografiche.

Ovviamente, quella prima volta rimasi impressionato soprattutto per il sangue che sprizzava quasi sullo schermo ad ogni caccia alla balena, e poi per quel mostro bianco che – ripensato con il senno di poi del critico cinematografico – anticipava, per la sua ferocia, gli squali del cinema spielberghiano e, aggiungerei, la bella intuizione del regista americano che, nel 1971, diresse il suo primo lungometraggio per il cinema, Duel. Quella pellicola è infatti una vera caccia all’uomo, cioè ad un automobilista come tanti, un commesso viaggiatore (uomo/macchina degli USA incerti e paurosi di quell’epoca) da parte di un invisibile autista di una gigantesca autocisterna, vero e proprio leviatiano che non solo richiama immediatamente il capodoglio di Melville, ma anche la società autoritaria di Hobbes, dominata da un entità che deve mettere ordine nel caotico mondo degli uomini che combattono tra loro come i lupi (homo homine lupi). Sarà una simbolizzazione del mostro nixoniano?

Ovviamente, quella prima volta rimasi impressionato soprattutto per il sangue che sprizzava quasi sullo schermo ad ogni caccia alla balena, e poi per quel mostro bianco che – ripensato con il senno di poi del critico cinematografico – anticipava, per la sua ferocia, gli squali del cinema spielberghiano e, aggiungerei, la bella intuizione del regista americano che, nel 1971, diresse il suo primo lungometraggio per il cinema, Duel. Quella pellicola è infatti una vera caccia all’uomo, cioè ad un automobilista come tanti, un commesso viaggiatore (uomo/macchina degli USA incerti e paurosi di quell’epoca) da parte di un invisibile autista di una gigantesca autocisterna, vero e proprio leviatiano che non solo richiama immediatamente il capodoglio di Melville, ma anche la società autoritaria di Hobbes, dominata da un entità che deve mettere ordine nel caotico mondo degli uomini che combattono tra loro come i lupi (homo homine lupi). Sarà una simbolizzazione del mostro nixoniano?

Alla fine, però, un totale del sopravvissuto – che, al contrario di quanto accade nel romanzo di Melville, è riuscito ad uccidere il mostro – ricorda agli spettatori con buona memoria che anche quel personaggio richiama Ismaele: è vivo per poter raccontare le sue straordinarie avventure.

Spielberg – che pochi anni dopo girerà il suo film più bello, Lo squalo – era già orientato verso una visione del mondo divisa tra l’egoismo degli umani (l’avidità dell’industria turistica che non si preoccupa dei pericoli che corrono i bagnanti e soprattutto i bambini) e l’istinto di sopravvivenza del mostro marino che, a differenza del Moby Dick melvilliano, soccomberà irrimediabilmente.

Dopo la prima shockante esperienza della visione del Moby Dick di Huston, per chi scrive vennero gli anni della formazione letteraria o libresca, visto che fu rigidamente autodidatta, nonostante le obbligatorie e quasi sempre piacevoli letture scolastiche.

Dopo la prima shockante esperienza della visione del Moby Dick di Huston, per chi scrive vennero gli anni della formazione letteraria o libresca, visto che fu rigidamente autodidatta, nonostante le obbligatorie e quasi sempre piacevoli letture scolastiche.

La lettura del Moby Dick (1851) – credo che a casa ci fosse ancora la traduzione “storica” di Cesare Pavese – fu seguita da altri libri che raccontavano le disavventure parabiografiche del suo autore.

Marinaio-scrittore – i due termini sono sempre associati almeno fino al 1851 – viaggiò a lungo per l’Atlantico e soprattutto il Pacifico e raccontò o inventò, sulla scia dei suoi vagabondaggi, degli straordinari apologhi su “civiltà e barbarie” che vennero pubblicati tra il 1846 e il 1850: Typee, Omo, Mardi, Redburn e soprattutto Giacchetta bianca, anche questo autobiografico, sorta di diario di bordo su una nave da guerra, poi ripreso, in una dimensione tragica, nel suo ultimo romanzo, Billy Bud, marinaio, dal quale fu ricavato anche un bel film, oggi quasi invisibile, del quale si scriverà più avanti.

Proprio per la dimensione storica -biografica delle maggior parte delle sue opere, era impossibile non vederne gli spunti per un cinema avventuroso, anche se la portata filosofica anti puritana delle maggior parte di quelle vicende non poteva fare ancora parte delle mie conoscenze.

Piuttosto, pensando alla lunga serie di trasposizioni filmiche elencate da IMDB, rimane un mistero l’assenza un romanzo breve come Israel Potter, un’iniziazione alla vita tra amore e soprattutto battaglie per terra e per mare, tra viaggi e disillusioni, di un patriota americano all’epoca della guerra d’indipendenza.

Vero è che quel romanzo fu contemporaneamente uno dei pochi successi di Melville e un lavoro accolto piuttosto male dalla critica, forse per la mancanza di una voce narrante – interna o esterna al racconto – capace di trascinare il lettore entro i tipici quesiti filosofici, storici e già esistenziali che caratterizzano i maggiori lavori dello scrittore.

Ma sarebbe potuto comunque diventare un grande film di avventure, illuminato non solo dalla presenza continua di personaggi storici (uno di questi è Benjamin Franklin) ma soprattutto dalla descrizione delle continue battaglie tra le navi “irregolari” della flotta americana – soprattutto i vascelli del leggendario patriota-pirata John Paul Jones – e quella inglese che forse potrebbe interessare Peter Weir, il grande regista di Master & Comander (2003).

Ma sarebbe potuto comunque diventare un grande film di avventure, illuminato non solo dalla presenza continua di personaggi storici (uno di questi è Benjamin Franklin) ma soprattutto dalla descrizione delle continue battaglie tra le navi “irregolari” della flotta americana – soprattutto i vascelli del leggendario patriota-pirata John Paul Jones – e quella inglese che forse potrebbe interessare Peter Weir, il grande regista di Master & Comander (2003).

Inoltre, al sottofondo amarissimo dell’esperienza di Israel Potter, esule per amore e patriota per scelta, si affianca una corrente sfuggente e poco considerata della scrittura di Melville: l’ironia e il dato picaresco di ogni avventura. Alla fine, comunque, i due fari che “splendono” come estremi anche esistenziali della vita e dell’arte dello scrittore, sono, da un lato il romanzo/saggio Moby Dick, dall’altro il racconto/saggio Bartleby lo scrivano. In entrambi è presente, in forme diverse, un’aperta contrapposizione tra il mondo così com’è e come vorremmo – o vorrebbe lo scrittore – che esso sia.

Ovviamente le forme sono diverse: la prima fa riferimento ad una mitologia che vorrebbe ridare voce alla classicità, ma quasi in negativo: Achab e la sua ossessione per il mostro sono una vera e propria sfida a Dio, i cui risultati non possono che essere la sconfitta dell’uomo.

Bartleby, in apparenza con una certa modestia, sfida semplicemente il dovere di guadagnarsi il pane con un’attività neanche troppo faticosa, visto che fare il copista in uno studio notarile comporta quasi un ruolo intellettuale per l’epoca: saper leggere e scrivere.

Venendo ai film, e data l’importanza di Moby Dick, è quasi ovvio constatare che sono diverse le trasposizioni filmiche del romanzo. La prima, muta, è del 1926 ed ha come titolo Il mostro del mare o, nell’originale, visto che non risulta un’edizione italiana, The Sea Beast. Fu diretto da Millard Webb e interpretato da John Barrymore nella parte del capitano Achab, affiancato dalla futura moglie Dolores Costello. Quattro anni dopo, nel 1930, sempre John Barrymore fu l’interprete di Moby Dick, il mostro bianco, film sonoro diretto da Lloyd Bacon.

Venendo ai film, e data l’importanza di Moby Dick, è quasi ovvio constatare che sono diverse le trasposizioni filmiche del romanzo. La prima, muta, è del 1926 ed ha come titolo Il mostro del mare o, nell’originale, visto che non risulta un’edizione italiana, The Sea Beast. Fu diretto da Millard Webb e interpretato da John Barrymore nella parte del capitano Achab, affiancato dalla futura moglie Dolores Costello. Quattro anni dopo, nel 1930, sempre John Barrymore fu l’interprete di Moby Dick, il mostro bianco, film sonoro diretto da Lloyd Bacon.

Infine è curioso scoprire che, nel 1931, Michael Curtiz, alias Manó Kertész Kaminer, nato e cresciuto cinematograficamente in Ungheria, nonché futuro regista di Casablanca, diresse un film per il mercato tedesco, dal titolo Dämon des Meeres, ovvero Il mostro del mare.

Ritrovarli nel mercato o nei siti Internet italiani sarebbe un miracolo ma, per adesso, ci accontentiamo di raccontare la trama bislacca delle tre pellicole: il capitano Achab e suo fratello si struggono per la stessa ragazza. Lei sceglierà il primo e lo guarderà partire per mare. Al suo ritorno, Achab è mutilato di una gamba, perduta nello scontro con il grande capodoglio albino. Pensando che la fidanzata non voglia più saperne di lui, a causa dell’invalidità, riparte con lo scopo di uccidere Moby Dick.

Va fatto un piccolo ma importantissimo appunto alla trama dei film citati: Moby Dick è un romanzo di uomini; le donne sono solo quelle che si recano al sermone di Padre Marple e che poi – quasi delle vedove bianche – accompagnano a lungo, con la sguardo, le navi che escono in mare aperto per rimanervi degli anni, se tutto va per il verso giusto.

Melville, insomma è uno scrittore al maschile e le poche eccezioni sono di nuovo delle contrapposizioni filosofiche. Da una parte in Typee (1948), la vita dei due fuggiaschi da una baleniera, che approdano alle isole Marchesi, ha un andamento apparente da liberazione sessuale: le donne li si offrono. Dall’altro, anche questa libertà sessuale fa parte di un ingranaggio sociale ferreo e controllato dai maschi. Difatti i due prigionieri – perché tali diventano i disertori – finiranno per scappare.

Dall’altra, in Pierre, o dell’ambiguità, i rapporti matrimoniali e familiari sembrano essere sempre “corrotti” dagli artifici sociali, dai doveri e dagli obblighi e non guidati dal semplice affetto e amore.

Questa aperta misoginia potrebbe essere stata originata dalla sua esperienza familiare, ma certo fa parte integrale dell’immaginario avventuroso nord americano, ovvero dal bisogno di fuggire dalla prigionia familiare e sociale.

Lo studioso canadese Nortrop Frye (Amore e morte nel romanzo americano), infatti, esaminando i rapporti, talvolta quasi parentali, tra i bianchi e i pellerossa o anche afroamericani, ipotizza che tra loro ci sia un rapporto sentimentale e/o matrimoniale, ovviamente asessuato: una protezione affettiva che scaccia la paura della diversità e cancella il rimorso per l’evidente razzismo dell’intera società bianca. E non a caso, proprio in Moby Dick, Ismaele e Queequeg dormono nello stesso letto e, nel corso dell’avventura, il selvaggio sarà davvero il protettore/moglie/marito del marinaio inesperto.

Tornando al suo romanzo più celebre, appunto il Moby Dick appena citato, eco che, dopo un lungo intervallo di tempo senza balene, arriva il film di Huston.

Il regista statunitense, secondo Morando Morandini, aveva in mente questa trasposizione già dal 1942, cioè dopo il suo primo successo, Il Falcone Maltese (1941).

Il regista statunitense, secondo Morando Morandini, aveva in mente questa trasposizione già dal 1942, cioè dopo il suo primo successo, Il Falcone Maltese (1941).

Nel frattempo «L’aveva riletto, chiosato, e citava lunghi frammenti a memoria.» scrive ancora Morando Morandini nel suo bel volumetto (Il Castoro cinema) dedicato al regista.

Però Huston aveva un rivale, Orson Welles, anche lui melvilliano di stretta osservanza, che, dopo il suo ritorno negli Usa, pensava appunto di poter girare il suo Moby Dick, o almeno di interpretare il capitano Achab nel già progettato film dell’amico. L’accredito principale di Welles, oltre alla sua fama come attore, era uno spettacolo teatrale che si potrebbe definire, con il linguaggio odierno, d’avanguardia.

Fu rappresentato a Londra nel 1955 e, recentemente, è stato pubblicato il testo per la scena (Moby Dick. Prove per un dramma in due atti), prefato da Paolo Mereghetti.

Il titolo originale era Moby Dick – Rehearsed e non era una storia di balenieri ma di una compagnia che sta mettendo in scena Re Lear di Shakespeare (altra chimera filmica di Welles) e che, progressivamente, nelle pause di lavoro, finisce per leggere e recitare dialoghi e monologhi del Moby Dick.

In primo piano la predica/apologo di padre Marple su Giona.

Ma, a partire da questo monologo, ecco che il testo di Melville, attraverso le parole di Welles, si mangia letteralmente il Re Lear, o meglio trasforma la tragedia di quell’uomo solo, smarrito, nella furia omicida della Balena e del Pequod.

Il sogno di Welles s’infrange subito: benché il ruolo di Achab sia ancora vacante, i produttori non lo vogliono e Huston, alla fine, gli affiderà proprio la parte di padre Marple. L’attore e regista lo reciterà, senza prove e senza alcun “gobbo” che gli “detti” il discorso, come se avesse avuto sempre in mente quello straordinario monologo sul peccato di Giona, evidente allegoria dell’orgoglio di Achab che porterà il Pequod e tutti i suoi marinai, tranne Ismaele, alla morte.

Anni dopo, Welles scaricò la sua rabbia con una battuta rivolta a colui che aveva preso quello che considerava il suo posto: Gregory Peck. Disse che la balena recitava meglio di quell’attore inespressivo. Giudizio ingiusto, pur condiviso anche da Huston e da molti critici che sottolinearono che Peck era adatto solo per film come Vacanze romane. Oggi, però Peck svetta come un gigante del cinema classico in un film che, alla fine, è diventato anch’esso un classico.

Anni dopo, Welles scaricò la sua rabbia con una battuta rivolta a colui che aveva preso quello che considerava il suo posto: Gregory Peck. Disse che la balena recitava meglio di quell’attore inespressivo. Giudizio ingiusto, pur condiviso anche da Huston e da molti critici che sottolinearono che Peck era adatto solo per film come Vacanze romane. Oggi, però Peck svetta come un gigante del cinema classico in un film che, alla fine, è diventato anch’esso un classico.

Altre e diverse trasposizioni filmiche e televisive – introvabili in Italia – di quel romanzo non mancheranno mai (ad esempio un Moby Dick inglese, prodotto come mini serie e diretto da Roy Barker) e, con un buon di pazienza si possono trovare in dvd non italiani e senza sottotitoli.

Il film di Huston, però, merita un approfondimento. Giusto per ripartire dal profitto, magari scomodando Max Weber, cioè l’“etica protestante e lo spirito del capitalismo”, proprio alcune sequenze del la pellicola, mostrano la preoccupazione degli armatori di non offendere il Dio biblico con un eccesso di avidità, ma, nello stesso tempo, di invitare i ramponieri e gli ufficiali – quelli pagati con quote molto alte sulla vendita dell’olio e dello spermaceti – a non farsi sfuggire alcuna preda.

La predestinazione calvinista, teoricamente nefasta per l’autodeterminazione umana, è attenuata dal bisogno di un riconoscimento sociale: la ricchezza e l’uso della stessa come motore di una civiltà che omaggia Dio.

Fin dall’inizio, dunque, c’è nel romanzo una doppia cornice: religioso-puritana da un lato, multietnica e pagana dall’altro. Nantucket e il Pequod rappresentano il confronto tra la cultura WASP, allora assolutamente predominante nella costa orientale, e il crogiuolo dei “nativi” e dei selvaggi, ovvero la naturale propensione alla caccia e alla guerra come “istinto naturale”, di cui è il simbolo l’umanissimo primo ramponiere Queequeg, figlio di un re di un’isola polinesiana, abilissimo nella caccia alla balena, che si è già citato come compagno/protettore/moglie di Ismaele.

In realtà anche gli altri guerrieri/ramponieri appartengono al paganesimo: un pellerossa, un nero africano, e infine, il demoniaco “Farsi” Fedallah – traducibile con “fedele di Allah” – quest’ultimo purtroppo assente in tutte le rappresentazioni filmiche, compresa quello di Huston.

Sono coloro che distolgono, e dunque assolvono dalla materialità del peccato, i bianchi WASP, loro padroni. Melville, che fu un vero baleniere e che circumnavigò il globo, rimanendo in viaggio per anni e soggiornando in numerose isole del Pacifico, tenta di sovvertire il puritanesimo attraverso il fascino “selvaggio” delle tradizioni pagane.

Achab, il capitano del Pequod diventa così la reincarnazione di un personaggio biblico che fu un grande guerriero ma che rinunciò al monoteismo, facendo ripiombare le tribù di Israele nella religione del dio fenicio Baal.

Menomato nel corpo (ha perso una gamba e un braccio in un naufragio provocato dalla gigantesca balena bianca) e nello spirito, rincorre la sua vendetta sovrapponendola alla missione commerciale di cui è stato incaricato. Finirà intrappolato nella macchina di morte pre tecnologica, avviluppato tra corde e ramponi che si sono armonizzati nel corpo della balena, creando un nuovo organismo vitale che richiama “la creatura” della fantascienza tardo romantica che ha nel dottor Frankenstein di Mary Shelley il suo artefice.

Nel film di Huston, l’immagine di Achab, imprigionato, che sembra indicare ai marinai di seguirlo negli abissi, cioè nell’inferno in cui verrà precipitato dal Dio della natura, è un’autentica scena da film dell’orrore e anticipa le sequenze finale di Lo squalo di Spielberg, in cui, però, il mostro veniva ucciso.

Nel film di Huston, l’immagine di Achab, imprigionato, che sembra indicare ai marinai di seguirlo negli abissi, cioè nell’inferno in cui verrà precipitato dal Dio della natura, è un’autentica scena da film dell’orrore e anticipa le sequenze finale di Lo squalo di Spielberg, in cui, però, il mostro veniva ucciso.

Romanzo e film si muovono verso quella tragedia finale attraverso annunci quasi criptici. A Ismaele viene intimato di non unirsi al demonio Achab; Queequeg, dopo le prime cacce, sente arrivare la morte e si costruisce la sua bara – che a sua volta salverà Ismaele, protetto dal suo guardiano “selvaggio” – ;il nero Pipp impazzisce e finisce per rimanere solo nella nave che sta per essere distrutta dal capodoglio.

Ancora più significative sono le apparizioni di Fedallah, che dimora, assieme alla sua ciurma, nel ventre della nave, quasi un antro che il vero demonio, Achab, utilizza per nascondere le sue schiere.

Insomma, forse anche grazie alla collaborazione di Ray Bradbury, appena diventato uno scrittore di successo con Fahrenheit 451 (1953), il suo Moby Dick – più fedele a Melville di quanto non sia stato scritto all’epoca della trasposizione – diventa un’allegoria sul diritto/dovere di uccidere non il dio dell’avidità ma il Dio onnipotente delle religioni monoteiste.

Il regista lo disse esplicitamente, spiegando che quella era l’interpretazione autentica del romanzo di Melville, sorta d’intertesto biblico in cui, naturalmente, il demonio, legato strettamente, con le sue stesse corde, al Leviatano, s’inabissa portando con sé tutta la sua ciurma, ad eccezione dell’innocente Ismaele. Ma, di nuovo, il termine Leviatano, che, nelle pagine della Bibbia, inghiotte il “maledetto” Giona, salvandolo dall’ira dei suoi compagni marinai che lo avevano gettato fuori bordo come blasfemo sul quale si concentrava l’ira del Signore, ci porta all’allegoria di Hobbes sulla società totalitaria come emblema dello stato moderno, ordinato, stabilizzato, dotato di un’autorità umana/divina alla quale è stato delegato ogni potere. Quel modello di società, come si è già scritto, comprende i due poli in cui si potrebbe collocare l’intera opera letteraria dello scrittore: l’utopia di una libertà assoluta e le regole tiranniche di ogni socialità.

Sei anni dopo il film di Huston, Peter Ustinov, con una produzione inglese, porta sugli schermi, l’ultimo romanzo – o racconto lungo, pubblicato postumo nel 1924 – di Melville, Billy Budd. Il cast è di tutto rispetto: Terence Stamp è il giovane e bel marinaio che dà il titolo al film, angariato da Robert Ryan, l’odioso Claggart, maestro d’armi.

Sei anni dopo il film di Huston, Peter Ustinov, con una produzione inglese, porta sugli schermi, l’ultimo romanzo – o racconto lungo, pubblicato postumo nel 1924 – di Melville, Billy Budd. Il cast è di tutto rispetto: Terence Stamp è il giovane e bel marinaio che dà il titolo al film, angariato da Robert Ryan, l’odioso Claggart, maestro d’armi.

Billy lo ucciderà con un solo pugno in un momento d’ira. Lo stesso regista, nei panni del capitano, che pure voleva bene al suo marinaio arruolato a forza, benché fosse cittadino americano, sarà costretto a condannare a morte l’autore dell’omicidio.

Poco visto, quasi a caratterizzarne l’appartenenza ad altre epoche filmiche, non ancora totalmente dominate dalle “vagues”, Billy Budd è uno straordinario film d’avventure che ha come unico peccato l’aver messo la sordina proprio al principale mito melvilliano: Billy è infatti quasi un dio greco, un Apollo, in mezzo ad una civiltà barbara che lo soffocherà.

Un film mai fatto, nonostante tutta la buona volontà di Godard, avrebbe dovuto essere tratto da un altro tardo titolo di Melville, L’uomo di fiducia, l’ultimo ad essere pubblicato quando il suo autore era ancora in vita.

Il cortometraggio, dal titolo Il profeta falsario (1965), faceva parte di un film a episodi, girato in diverse città del mondo, dal titolo Le più belle truffe del mondo, ma non fu mai inserito nel montaggio finale ed oggi è dato per disperso.

Altro film melvilliano anomalo, però visibile (con qualche difficoltà) è Pola X di Leo Carax, ispirato, anche se modernizzato, ad un bel romanzo considerato, a torto, minore: Pierre o dell’ambiguità, di cui raccontiamo brevemente la storia originale.

Pierre, un giovane di 19 anni,orfano ma ricco e con una madre autoritaria, è fidanzato con Lucy e destinato a sposarsi con lei.

Ma, in mezzo alla coppia e alla famiglia, si pone Isabel, un’altra bella ragazza che afferma di essere una figlia illegittima del genitore di Pierre e dunque sua sorellastra.

Il trauma della rivelazione innesca una serie di disavventure che sanciscono la disgregazione delle due famiglie – quella reale e quella immaginaria di Isabel e Pierre, ormai conviventi a New York – e una sorta di ricongiunzione forzata con Lucy, che accetta la convivenza con la rivale.

Ma altre disavventure familiari finiscono per far svoltare il romanzo – che racconta anche il fallimento di Pierre come scrittore in grado di mantenere la sua famiglia – verso la tragedia. Alla fine, dopo un’inutile delitto, la famiglia allargata e utopica nonché quasi incestuosa sceglierà la morte pur di non accettare la separazione.

Questo è certo il vero romanzo filosofico di Melville, o almeno quello legato non già ad un’utopia “selvaggia” o comunque pre civile – simile a quelle raccontate nei suoi romanzi di viaggio – ma presente come via di fuga, fallimentare come in Bartleby e Israel Potter, dal puritanesimo americano.

Nel film di Leo Carax resta poco del senso profondo del romanzo – ma l’impresa era quasi impossibile – attualizzato in ambito bellico. La sorellastra di Pierre, Isabel è infatti una profuga dei Balcani. Il resto delle disavventure è appunto incongruamente attualizzato come un melodramma fuori tempo massimo che non ha né la surrealtà di Almodovar, né la freddezza di Fassbinder.

E poiché, nelle righe precedenti, si è citato lo spettacolo teatrale di Orson Welles del 1955, non resta che chiudere questo capitolo con un altro celebre spettacolo teatrale: Moby Dick di Vittorio Gassman, regista e attore nei panni di Achab in una versione rappresentata nel 1992 al porto di Genova e poi trasmessa diverse volte in Rai. Forse l’aspetto più interessante di questo lavoro, oltre alla bravura di Gassman, sta nel titolo, Ulisse e la balena bianca, che indica una vera e propria acquisizione del romanzo e del mito – che si collega alla Bibbia – ad una lunga serie di referenze coltissime che peraltro erano presenti anche in Melville, a suo modo un classicista che cercava la verità e la sacralità autentica nel nuovo mondo al quale apparteneva.

E poiché, nelle righe precedenti, si è citato lo spettacolo teatrale di Orson Welles del 1955, non resta che chiudere questo capitolo con un altro celebre spettacolo teatrale: Moby Dick di Vittorio Gassman, regista e attore nei panni di Achab in una versione rappresentata nel 1992 al porto di Genova e poi trasmessa diverse volte in Rai. Forse l’aspetto più interessante di questo lavoro, oltre alla bravura di Gassman, sta nel titolo, Ulisse e la balena bianca, che indica una vera e propria acquisizione del romanzo e del mito – che si collega alla Bibbia – ad una lunga serie di referenze coltissime che peraltro erano presenti anche in Melville, a suo modo un classicista che cercava la verità e la sacralità autentica nel nuovo mondo al quale apparteneva.

Ma per un appassionato del Moby Dick letterario, ciò che manca è però proprio la sua natura quasi blasfema, ovvero il rifiuto di una tradizione sacrale che lo scrittore ben conosceva, avendo viaggiato in Europa e arrivando persino a Gerusalemme. Quella cultura faceva parte della sua vita e della sua formazione americana ma veniva confrontata continuamente con l’utopia del buon selvaggio ovvero del rifiuto di ogni organizzazione sociale costrittiva.

E proprio pensando di nuovo alla mia vecchia passione teatrale – mai morta comunque – ho ipotizzato un testo teatrale “minimale”, nel quale il sopravvissuto Ismaele, alla maniera del beckettiano Krapp, vede, riavvolge e rivede, su uno schermo televisivo, i nastri del duello mortale di Achab nei confronti della balena mescolati ad altre cacce sanguinose alle balene dei giorni nostri. Da una parte, insomma, il mito religioso della balena albina, dall’altro la totale desacralizzazione di un animale che avrebbe potuto essere già estinto.

Questo ritorno alla realtà, ci porta ad un altro film, The heart of the sea (2014) di Ron Howard, di cui ho già scritto, qualche anno fa, in questa stessa rubrica.

Questo ritorno alla realtà, ci porta ad un altro film, The heart of the sea (2014) di Ron Howard, di cui ho già scritto, qualche anno fa, in questa stessa rubrica.

La pellicola rievoca la storia della baleniera Essex, assaltata e affondata da un capodoglio di dimensioni mai viste prima, al largo delle coste sud americane, nel 1820. Non c’è bisogno di sottolineare che quel fatto, storico o leggendario, ovvero appartenente quasi alla fantascienza, fu uno dei motivi ispiratori del romanzo di Melville, scritto trentuno anni dopo il tragico naufragio della nave.

Altre ispirazioni del romanziere furono le memorie di Owen Chase, uno degli otto sopravvissuti, che nel 1821 scrisse Narrazione del naufragio della Baleniera Essex di Nantucket che fu affondata da un grosso capodoglio al largo dell'Oceano Pacifico e soprattutto, un altro scritto, di Jeremiah N. Reynolds, che raccontava l’avvistamento e l’uccisione di un capodoglio albino di fronte all’isola cilena di Mocho. L’animale, anche questo imponente, era stato ribattezzato Mocho Dick (il nome, negli Stati Uniti, ha una simbologia fallica), noto ai marinai per la sua ferocia con la quale attaccava le navi e per la presenza di numerosi ramponi che sporgevano dal dorso, segno inequivocabile di precedenti scontri dai quali era uscito vincente.

Infine, una puntata di Quark di quello stesso anno certificava, sulla scorta di un’impotente documentazione, il rapporto tra la realtà e la finzione, aprendo le porte a un’idea del romanzo e del film – o di quasi tutti i romanzi e i film – come intertesto, o per usare un termine molto di moda fino a qualche anno fa, soprattutto nelle scuole, d’ipertesto.

In italiano, il titolo del film di Howard è traducibile come “il cuore del mare”, che forse allude al segnale di morte delle balene che, quando il ferro dei ramponi penetrava nel punto giusto, il cuore, sfiatavano sangue anziché acqua. In una lettura ecologista, il cuore del mare è appunto quello delle balene, specie tuttora da proteggere.

In italiano, il titolo del film di Howard è traducibile come “il cuore del mare”, che forse allude al segnale di morte delle balene che, quando il ferro dei ramponi penetrava nel punto giusto, il cuore, sfiatavano sangue anziché acqua. In una lettura ecologista, il cuore del mare è appunto quello delle balene, specie tuttora da proteggere.

Nel romanzo di Conrad, il “cuore delle tenebre” (Heart of Darkness) è l’essenza del colonialismo rapace che sta distruggendo l’Africa per avidità e di ferocia. Sicché, per associazione concettuale, questa “essenza del mare” rischia di scomparire per le stesse ragioni.

Il film di Howard ha inizio in una taverna della città/isola di Nantucket, capitale della repubblica delle Baleniere, sorta di aristocrazia commerciale della costa orientale. Alla porta del locale, in una serata piovosa, arriva un signore ancora giovane che vuole incontrare, a pagamento, Thomas Nickerson (Brendan Gleeson, unico attore famoso che compare nel film) il proprietario della locanda, ex baleniere, ormai quasi anziano, unico marinaio ancora in vita della Essex.

Lo straniero si presenta come Hermann Melville e vorrebbe che il signor Thomas gli raccontasse ciò che è veramente accaduto. Il nome di Melville apre molte porte e così, attraverso la cornice, veniamo proiettati appunto in una catena di rimandi quasi infiniti. Dopo l’esordio, che quasi confondiamo con il bellissimo incipit del film di John Huston del 1956, umido e oscuro, ci ritroviamo dapprima in una casa di campagna in cui vive Owen Chase, figlio di agricoltori, che lascia la moglie in attesa di un figlio per imbarcarsi, sperando di avere finalmente il comando di una baleniera. Non andrà così. Il comando spetterà a un giovane e inesperto membro dell’aristocrazia imprenditoriale locale. Il nostro eroe si dovrà accontentare del ruolo di primo ufficiale. Immediatamente dopo la partenza ci sarà un primo scontro tra l’esperienza di Chase e la spavalderia del capitano che rischia di mandare a picco la nave.

Ma il contrasto tra i due ufficiali, dura poco. Anche il narratore secondo, Thomas (che ovviamente corrisponde all’Ismaele di Melville) taglia corto, dichiara che, nonostante i contrasti, la nave non tornò malconcia a Nantucket ma fu riparata, riprese il mare e cominciò la caccia nel Pacifico.

Qui c’è una breve sosta in un piccolo porto del Cile, in cui qualcuno – che viene preso per un pazzo o un ubriaco – racconta la storia della gigantesca balena bianca. Si riprende il mare, s’incontrano i primi grandi raduni di cetacei, si fanno le prime scorte di olio. Un po’ sprecata, sul piano filmico è la sequenza della discesa del giovanissimo e mingherlino Thomas nella testa della balena – un rito di passaggio che avrebbe avuto bisogno di un regista come Herzog – per recuperare il prezioso spermaceti, che non è, come indica il nome, lo sperma dei cetacei, ma un grasso particolare tuttora usato, nonostante le restrizioni alla caccia, come ingrediente preziosissimo e costosissimo nella cosmetica.

Poi la simbologia del film si sposta dal piano privato a quello collettivo: il capodoglio che manda a picco la baleniera e che segue le tre scialuppe sopravvissute per uccidere tutti i marinai rimasti in vita, è come da romanzo di Melville, una sorta di vendicatore, ovvero un messaggero della Natura sfregiata dall’uomo.

A Nantucket, molti mesi dopo il ritorno di appena sei componenti dell’equipaggio, è in corso un’istruttoria per stabilire la causa dell’affondamento. Dato che la storia/leggenda del capodoglio assassino è diventata di dominio pubblico, gli armatori chiedono al comandante e al suo vice, ormai riconciliati, di non accreditare quella versione, dichiarando che la nave è affondata a causa di una secca non segnata dalle mappe nautiche. Lo esige la legge del profitto: se venisse accreditata l’ipotesi di un mostro marino quasi dotato di coscienza, non si troveranno più marinai disposti ad imbarcarsi per la caccia alla balena.

Chase e il suo superiore rifiutano il suggerimento e confermano la loro storia. Trent’anni dopo, Thomas, di fronte allo scrittore, cosciente che anche quella vicenda non ha fermato la caccia alle balene, rivela che, in Pennsylvania, è stato trovato dell’olio sotto terra. Traduzione facilissima: ha inizio l’era del petrolio che renderà obsoleto l’olio di balena con il quale s’illuminavano le città e le case e si fabbricavano le candele. Un secolo più tardi, l’olio scaturito dalla terra provocherà un’altra battaglia naturalista/ecologica.

L’attualizzazione del tema è abbastanza in sintonia con il bisogno di nobilitare un film d’avventura che, giova ribadirlo, confina legittimamente con la fantascienza.

Ora non resta che citare l’indiretto melvilismo e l’indiretto cinema che “contiene” frammenti più o meno importanti della visività filmica.

Ora non resta che citare l’indiretto melvilismo e l’indiretto cinema che “contiene” frammenti più o meno importanti della visività filmica.

Citerò un solo romanzo o racconto lungo, Benito Cereno, che considero tra i capolavori dello scrittore, assieme ai già citati e opposti romanzi e racconti, ovvero Moby Dick e Bartleby.

Scritto nel 1856, pubblicato in una rivista fu poi incluso nella raccolta The Piazza Tales (ovvero I racconti della veranda) che contiene anche l’altro capolavoro, Bartleby.

Non sono il solo a giudicarlo tra le maggiori opere di Melville e la ragione, come per Bartleby, o anche per Moby Dick, sta in una straordinaria ambiguità non solo degli accadimenti del racconto, ma del linguaggio che anticipa, con la sua voluta ricerca di una verità quasi impossibile da scoprire, tutta l’avanguardia letteraria novecentesca, da Conrad a Kafka, passando per Proust.

Venendo al racconto, Benito Cereno è il nome del comandante di una nave negriera spagnola che trasporta i suoi schiavi verso le coste del Cile. Il vascello, di aspetto malconcio ed in evidente stato di difficoltà anche per quanto riguarda l’equipaggio, viene intercettato e soccorso dal capitano Amasa Delano, che comanda una nave americana attrezzata per la caccia alle foche.

Lo spettacolo che si offre alla vista del narratore è da subito ambiguo: sul ponte ci sono solo dei neri – dei monaci in un monastero vengono definiti con una prima sottolineatura ambigua che riguarda, appunto, la decifrazione della scena – e, avvicinandosi, si nota un unico bianco, un vecchio “hidalgo” che si presenta come il capitano Benito Cereno, comandante della nave, in disarmo per eventi atmosferici avversi, e attualmente soccorso da un suo schiavo pietoso, Babo, che gli sta attaccato, quasi per sorreggerlo.

Ma questa è solo l’apparenza: in realtà, a bordo c’è stata una rivolta degli schiavi, i quali hanno ucciso gran parte dell’equipaggio per poi costringere il capitano Cereno a riportarli in Africa. Ma questa è appunto la rivelazione finale, che porterà alla liberazione del capitano e farà piazza pulita dei rivoltosi.

La doppia prospettiva visiva e interpretativa fa da traino all’intera narrazione: insomma la struttura, come in certi film di Resnais, è la vicenda stessa e, anche in questo caso, finisce per essere un discorso sull’ambiguità del vedere e dell’interpretare, anche di tipo storico politico: i neri sono gli eroi, e alla fine, le vittime, o semplicemente dei barbari che assaltano e torturano i bianchi?

Melville non dà risposte se non attraverso una descrizione letteraria che raggiunge il massimo di evocazione visiva nel raccontare il collasso di un mondo – quella della vecchia Europa, rappresentata appunto dalla Spagna che non ha accettato di firmare l’accordo per la fine del commercio degli schiavi – ormai al tramonto, corroso in ogni asse di legno, in ogni cordame, in ogni vela.

Melville qui non è solo uno scrittore ma anche un pittore o un illustratore che non ha bisogno della tavolozza. E più le sue descrizioni sono dettagliate più ci sfugge il senso di ciò che succede a bordo della nave.

Un amico, Paolo Vecchi, anch’egli appassionato melvilliano mi suggerisce un indiretta lettura palinsestuale del romanzo/racconto facilmente “ trasfusa” in un film piuttosto celebre. Si tratta di La conversazione di Francis Ford Coppola (che è anche il suo film più bello, appassionato, complesso e attrattivo/repulsivo, che, a Cannes, vinse la Palma d’oro nel 1974), il cui protagonista, un investigatore privato, maestro in ogni tipo di indagine visiva e auditiva, deve sventare un complotto organizzato, in combutta con il proprio amante, dalla giovane moglie di un facoltoso industriale.

Pian piano, nonostante tutta l’accuratezza e la professionalità di Harry Caul – personaggio straordinario interpretato da Gene Hackman – gli sfugge sempre qualcosa e quel qualcosa sarà appunto la chiave della sua indagine, che si concluderà con un doppio omicidio.

Pian piano, nonostante tutta l’accuratezza e la professionalità di Harry Caul – personaggio straordinario interpretato da Gene Hackman – gli sfugge sempre qualcosa e quel qualcosa sarà appunto la chiave della sua indagine, che si concluderà con un doppio omicidio.

Tutta la prima parte è appunto una sorta di replica dell’incertezza semiotica di ciò che si vede e si sente e che, seguendo le ultime teorie del cinematografo come esperienza anche corporea, e non solo legata allo sguardo, potrebbe riguardare l’intera nostra capacità sensitiva oltre che percettiva.

D’altro canto, Coppola ha sempre dichiarato che l’ispirazione di La conversazione gli venne dopo aver visto uno dei capolavori di Michelangelo Antonioni, Blow Up, che è appunto costruito proprio sull’incertezza del vedere.

Sicché, senza aver mai visto una delle tante trasposizioni cinematografiche e televisive americane, mi piacerebbe vedere un film alla Straub tratto da Benito Cereno. Una replica insomma di quel capolavoro, Rapporti di classe, tratto letteralmente da America di Kafka, la cui colonna sonora è semplicemente il testo kafkiano che si sovrappone alle disavventure immaginarie di Karl, imbarcato su un mercantile e poi viaggiatore, sempre immaginario, dell’America.

Per concludere questo paragrafo, un appello: cercasi regista che cerchi di raffigurare, senza dialoghi, ciò che succede nella nave negriera sovrapponendo alle immagini il testo integrale di Melville.

17 settembre 2019