''Sentire'' i film con il corpo e il cervello, non sempre consciamente

Il caso de ''La donna che visse due volte'', di nuovo nelle sale cinematografiche. Memorie d’oltrecinema, la cineteca di Gianni Olla

La Cineteca di Bologna ha rimesso in circolazione nelle sale cinematografiche, a partire da Dicembre – a Cagliari il locale di riferimento è il Greenwich – la versione restaurata di uno dei film più misteriosi e anche più controversi di Alfred Hitchcock: La donna che visse due volte.

La Cineteca di Bologna ha rimesso in circolazione nelle sale cinematografiche, a partire da Dicembre – a Cagliari il locale di riferimento è il Greenwich – la versione restaurata di uno dei film più misteriosi e anche più controversi di Alfred Hitchcock: La donna che visse due volte.

Girato nel 1958, in uno dei periodi più creativi del regista inglese, esibisce già nel titolo originale, Vèrtigo (facilmente traducibile come “vertigine”), una sorta di enigma interpretativo che non è stato sempre decifrato in maniera convincente e forse non lo sarà mai, nonostante sia stato considerato il miglior film della storia del cinema dalla rivista inglese “Sight and Sound”.

Il riconoscimento è del 2012 e scadrà nel 2022, quando si terrà un nuovo referendum tra i principali critici del mondo. Ma intanto è importante segnalare che La donna che visse due volte scalzò dalla testa della classifica un intoccabile monumento: Quarto Potere di Orson Welles, in testa dal 1962, ovvero per cinquant’anni consecutivi.

Sarebbe interessante analizzare, decennio dopo decennio (il primo referendum è del 1952), le preferenze, giusto per capire i flussi – non solo cinematografici ma “tout court” culturali ed estetici – che animano le scelte critiche. Ma questo è un compito che mi riservo di fare in uno dei prossimi interventi.

Tornando al film, è una trasposizione di un romanzo giallo dei francesi Pierre Boileau e Thomas Nareejac, datato 1954, il cui titolo originale D'entre les morts è traducibile con “Dal mondo dei morti”.

In Italia è stato recentemente ripubblicato da Sellerio e naturalmente il titolo è lo stesso del film di Hitchcock: La donna che visse due volte.

Il testo fu proposto a Hitchcock dagli stessi autori, indirettamente “invitati” dal regista, il quale aveva dichiarato di voler portare sullo schermo I diabolici, scritto due anni prima dagli stessi Boileau e Nareejac.

Il progetto del regista inglese non andò in porto e quel romanzo divenne nel 1958 una celebre pellicoladi Clouzot dallo stesso titolo. Nel 1996 ci fu poi una riedizione o in una nuova trasposizione hollywoodiana dal titolo Diabolique, diretta da Jeremiah S. Chechik e interpretata da Sharon Stone e Isabelle Adjani. Non vale la pena soffermarsi ulteriormente su quest’ultimo titolo, decisamente mediocre.

Il progetto del regista inglese non andò in porto e quel romanzo divenne nel 1958 una celebre pellicoladi Clouzot dallo stesso titolo. Nel 1996 ci fu poi una riedizione o in una nuova trasposizione hollywoodiana dal titolo Diabolique, diretta da Jeremiah S. Chechik e interpretata da Sharon Stone e Isabelle Adjani. Non vale la pena soffermarsi ulteriormente su quest’ultimo titolo, decisamente mediocre.

Tornando al romanzo, la base narrativa è pressoché inverosimile o perlomeno immersa in una climax onirico e nebbioso che permette facilmente di capire l’interesse di Hitchcock per una vicenda che, trasposta in un film, dovrebbe coinvolgere lo spettatore quasi in maniera subliminale.

L’ambientazione è a Parigi, nel 1940, con i tedeschi alle porte della città. Il protagonista principale, Roger Flavières, è un avvocato ma soprattutto un ex poliziotto, messo a riposo perché sofferente di vertigini dopo che aveva provocato la morte di un collega, caduto dal tetto mentre cercava di aiutarlo durante l’inseguimento di un ladro.

Un suo vecchio amico, Gevigne, ricco imprenditore, lo assume per sorvegliare la moglie, preda di una sindrome ossessiva che la porta a credersi la reincarnazione di una bisnonna che si suicidò buttandosi in un lago. I medici gli hanno assicurato che, Madaleine, questo il nome simbolicamente importante della donna, non ha niente di patologico. Ma lui è comunque preoccupato.

Flavières accetta con molte perplessità e, dopo un tentativo di suicidio della donna nelle acque della Senna – viene salvata proprio dal poliziotto che la pedina costantemente da diversi giorni – finisce per innamorarsi non solo della sua bellezza ma anche della sua personalità in bilico tra passato e presente o anche tra sogno e realtà.

Sarà però la sua vertigine ad impedirgli un secondo salvataggio, quando la donna salirà le scale di un campanile, in un paesino nei dintorni di Parigi, e si butterà nel vuoto. Disperato, l’ex poliziotto fuggirà dal luogo del suicidio e l’amico Gevigne verrà sospettato dell’omicidio della moglie ma, scoppiata la guerra, morirà qualche mese più tardi, durante un attacco aereo, mentre scappa da Parigi, già occupata dai tedeschi.

Flavières, invece, non potendo essere arruolato per i suoi problemi di salute fisica e mentale, partirà per il Senegal e vi rimarrà fino alla conclusione della guerra, ossessionato dal senso di colpa per non aver salvato la donna, alla quale continuava a pensare in termine di nostalgia più che affettiva.

Flavières, invece, non potendo essere arruolato per i suoi problemi di salute fisica e mentale, partirà per il Senegal e vi rimarrà fino alla conclusione della guerra, ossessionato dal senso di colpa per non aver salvato la donna, alla quale continuava a pensare in termine di nostalgia più che affettiva.

Tornerà a Parigi in condizioni fisiche e psicologiche piuttosto severe e il medico, preoccupato per la sua salute, lo obbligherà a trasferirsi al sud, a Nizza, per godere di un clima migliore che potrebbe aiutarlo a “rinascere”.

Ma prima di partire, in attesa del treno, in un cinema parigino intravede, in un cinegiornale girato a Marsiglia, colei che crede morta. Da buon ex poliziotto, dopo aver visto e rivisto il filmato, ovvero l’ennesimo simulacro che sembra volersi sovrapporre alla realtà, si convince che quella donna è davvero Madaleine.

Da buon ex investigatore, la rintraccia a Nizza, la costringe ad essere la sua amante, cercando di sapere l’ipotetica verità sul suo passato. Solo dopo molte settimane lei, messa alle strette, confesserà di aver “messo in scena” la propria morte. La donna precipitata dal campanile parigino era la moglie di Gevigne, ricca e malata, e lei Madaleine era l’amante che doveva inscenare la parte della “svagata” che vuole ritornare nel regno dei morti.

Con dolore, dopo aver tentato di amarla, alla fine Flaivières la strangolerà e, prima di essere arrestato, vorrebbe seguirla nel regno dei morti.

Molte furono le variazioni hitchcockiane rispetto al romanzo: la prima è l’ambientazione temporale (genericamente nel dopoguerra), e spaziale. Il regista, infatti, nonostante il precedente di Caccia al ladro (1954) rifiutò di girare il film in Europa e, in alternativa, scelse San Francisco, metropoli in cui sono ancora visibili i segni del vecchio mondo coloniale, soprattutto spagnolo e cattolico, che precedette la rivoluzione americana e l’unificazione del continente. La seconda è l’aver messo accanto al protagonista, un’amica, teneramente innamorata: una figura protettiva che non riuscirà a scuoterlo dalla sua apatia. Il suicidio – falso – di Madaleine accentuerà la sua malattia e finirà per provocare il suo ricovero in un ospedale psichiatrico, dopo una sorta di istruttoria giudiziaria preliminare che lo scagionerà totalmente, pur con qualche rimprovero per non aver impedito la salita al campanile della donna.

Le altre variazioni sono invece legate alla specificità formali e significanti del regista inglese. Difatti, rispetto al romanzo, nel quale il protagonista quasi tortura la vera/falsa Madeleine cercando la verità, nel film tutta la seconda parte, cioè il corteggiamento di Judy e la sua progressiva trasformazione in Madaleine, è basata non su un ipotetico ritorno dal regno dei morti, come sembra intendere il titolo originale e lo stesso finale, ma in una vera e propria “ricostruzione” di una Euridice che Orfeo non è riuscito a salvare per proprie deficienze. Quest’aspetto, in ogni caso, nonostante la diversa impostazione drammaturgica, era ben presente nel romanzo, dove Flavèries chiama appunto Madaleine “la mia Euridice”.

E ancora, Hitchcock scelse di sacrificare la sorpresa alla suspense, sua autentica forma drammaturgica presente nella maggior parte delle sue opere. Difatti, a tre quarti dalla narrazione, Madaleine/Judy si pente e confessa tutto l’intrigo in una lettera che noi spettatori leggiamo prima di Scottie. In tal modo ci chiediamo se e quando il protagonista conoscerà la verità e quali saranno le conseguenze.

E ancora, Hitchcock scelse di sacrificare la sorpresa alla suspense, sua autentica forma drammaturgica presente nella maggior parte delle sue opere. Difatti, a tre quarti dalla narrazione, Madaleine/Judy si pente e confessa tutto l’intrigo in una lettera che noi spettatori leggiamo prima di Scottie. In tal modo ci chiediamo se e quando il protagonista conoscerà la verità e quali saranno le conseguenze.

Infine, la morte di Madaleine provocata da una caduta dallo stesso campanile in cui avvenne la tragica “finzione” della prima parte, è organizzata da Scottie come una punizione simbolica che avrebbe dovuto liberare il protagonista dall’ossessione, senza però provocare la morte della donna, del tutto accidentale o forse quasi fantastica-onirico con quell’apparizione finale della suora che spaventa Madaleine e la fa precipitare.

Il lavoro di preparazione e di scrittura fu lungo e travagliato e occupò ben tre sceneggiatori, autori di copioni distinti e difficilmente unificabili. Il primo, Maxwell Anderson, celebre scrittore e drammaturgo, già sceneggiatore di un altro film di Hitchcock, Il ladro (1954), anch’esso non troppo fortunato, fornì al regista – a giudicare da quanto ha scritto Bill Krohn nel suo utilissimo volume sul lavoro di preparazione dei film del regista inglese, Hitchcock al lavoro – un copione che cercava di “americanizzare” il romanticismo nero degli scrittori francesi, ripreso da un verso di Keats che riportiamo fedelmente: “nell’ombra io ascolto; e ben molte volte sono stato innamorato della confortevole morte”.

E appunto il titolo che scelse Anderson fu Nell’ombra io ascolto. In questa prima versione il protagonista Scottie scopre casualmente le sue vertigini sul Golden Gate Bridge e in questo spettacolare ponte, iper cinematografico, avverrà il suicidio finale di Madaleine/Judy, dopo essere stata scoperta.

Dagli autori francesi, secondo Krohn, Anderson riprende anche il tema gnostico della pura apparenza del mondo visibile – insomma la prima Madaleine è una sorta di accesso al mondo segreto dei morti mentre la seconda viene uccisa proprio perché ha ingannato colui che voleva scendere con lei nell’oltretomba – e un richiamo all’Orfeo (19509 di Cocteau, dove appunto il protagonista è innamorato della morte.

Centrali in questa prospettiva sono i flash memoriali del protagonista, Flaivières, che, nel romanzo, richiamano le case/grotte del suo paese di provincia nelle quali lui si inoltrava come fosse Enea nel regno dei morti.

Le “memorie d’oltretomba” s’incrociano, evidentemente, al di là della recita ingannatrice, con la percezione di Madaleine di essere una reincarnazione della sua bisnonna, anch’essa morta suicida.

Questa impostazione non poteva certo piacere ad Hitchcock che si scusò con Anderson, dopo aver messo a riscrivere il copione prima Alec Coppel e quindi il più noto Samuel Taylor, già collaboratore di Billy Wilder, rassicurandolo che molte delle sue intuizioni sarebbero state inserite nel film.

In un certo senso il regista non mentì al drammaturgo – come poi si vedrà – ma certo nel copione di Anderson mancava totalmente, stando a quanto ha riportato Krohn, l’enigma poliziesco, senza il quale anche i misteri della vita e della morte di Madaleine rimarrebbero confinati in una sorta di esplorazione psicologica senza una forte struttura narrativa. Eppure, proprio questa contraddizione tra il personaggio, costruito come fosse davvero una reincarnazione, e la narrazione quasi “investigativa”, rimasero un nodo quasi insolubile anche per il regista.

In un certo senso il regista non mentì al drammaturgo – come poi si vedrà – ma certo nel copione di Anderson mancava totalmente, stando a quanto ha riportato Krohn, l’enigma poliziesco, senza il quale anche i misteri della vita e della morte di Madaleine rimarrebbero confinati in una sorta di esplorazione psicologica senza una forte struttura narrativa. Eppure, proprio questa contraddizione tra il personaggio, costruito come fosse davvero una reincarnazione, e la narrazione quasi “investigativa”, rimasero un nodo quasi insolubile anche per il regista.

Infine Hitchcockriteneva che alcune scelte di scrittura – in particolare la prima “morte” della protagonista – fossero inverosimili anche in un film segnato totalmente dall’ossessione, cioè legato ad una sorta di dominante psicopatica, del resto simbolizzata dal titolo originale, Vértigo.

Proprio quell’importante sequenza avrebbe potuto essere meno inverosimile se fosse stata mostrata secondo l’indicazione del romanzo, ovvero con la fuga di Scottie e l’accusa al marito di Madaleine di aver gettato la moglie dal campanile. Ma Hitchcock, se avesse fatto questa scelta avrebbe messo fuori dalla trama proprio il personaggio di Scottie, sul quale, invece, grava tutto il peso “attivo” e “passivo” del film.

Il pubblico condivideva, allora e forse anche oggi, in larga maggioranza, l’opinione del regista. Così i produttori si lamentarono degli scarsi incassi e, nel 1960, quando Hitchcock impose l’acquisto del romanzo da cui trasse Psyco, uno dei suoi più grandi successi, ritennero quel progetto azzardato e cercarono di dissuaderlo ricordandogli proprio il semi fallimento di La donna che visse due volte.

Dopo questa ricostruzione delle problematiche che il regista e i suoi collaboratori affrontarono in fase di preparazione del film, sarebbe facile obbiettare che tanti film di Hitchcock si basano su degli intrecci in larga parte inverosimili e che la grandezza del regista era legata soprattutto alla capacità di “agguantare” il suo spettatore quasi trascinandolo dentro l’intrigo come fosse in un sogno o in incubo.

Questo accade, ad esempio, in Io ti salverò – film comunque piuttosto banale, a mio avviso – nella lunga sequenza della stazione, quando i due protagonisti sfuggono alla polizia attraverso una serie di “invenzioni” sceniche magistrali che fanno dimenticare la banalità della trama, sorta di “bignami” della psicoanalisi.

Assolutamente inverosimile è ugualmente uno dei suoi film di maggior successo, Intrigo internazionale (1959), nella trama e persino in alcune straordinarie trovate sceniche – l’aereo che, in aperta campagna, cerca di uccidere il protagonista Cary Grant – ma la derivazione kafkiana neanche troppo nascosta, a partire dal fatto che il protagonista fantasma, poi incarnatosi nel perseguitato, si chiama Kaplan, lo colloca in un universo quasi fantastico anche se terribilmente minaccioso.

E ancora un altro film di grande successo, Rebecca (1940), primo titolo hollywoodiano del regista inglese, tutta la suspense, ovvero l’attenzione del pubblico, è rivolta al mistero dell’ex moglie del protagonista, morta in circostanze mai chiarite, “idealizzata” nel grandissimo ritratto che domina la dimora nobiliare e negli ambienti “imbalsamati” della casa. Insomma un “al di là” che s’impone non solo al suo ex marito De Winter ma anche alla sua seconda moglie – curiosamente senza nome, come fosse una presenza anonima rispetto alla “prima moglie” adoratissima anche se fedifraga – interpretata da un timidissima Joan Fontaine, letteralmente schiacciata dal peso memoriale di una morta.

Potrei dire che avendo visto La donna che visse due volte, per la prima volta, alla Mostra del cinema di Venezia, in una versione restaurata, ai primi anni Ottanta, ho avuto le stesse reazioni del regista e di gran parte del pubblico.

Potrei dire che avendo visto La donna che visse due volte, per la prima volta, alla Mostra del cinema di Venezia, in una versione restaurata, ai primi anni Ottanta, ho avuto le stesse reazioni del regista e di gran parte del pubblico.

Chiarisco anche che, al vertice delle mie preferenze hitchcockiane, che sono comunque tante, stanno due film in estrema opposizione tematica, ma in qualche modo legati ad un paradossale realismo che scivola pian piano nel thriller.

Il primo è Il ladro (1954), poco conosciuto, disertato dal pubblico e poco amato anche questo da Hitchcock, che voleva dimostrare, in un periodo nel quale, in tutto il mondo, trionfava il neorealismo italiano come modello di un nuovo cinema, di essere capace di fare un film assolutamente realista. Eppure gli spettatori non lo amarono perché, nella straordinaria suspense antispettacolare messa in scena dal regista, finivano per identificarsi nel protagonista, un uomo onestissimo che finisce in prigione a causa di una identificazione sbagliata e di una rassomiglianza con il vero ladro.

Il secondo, La finestra sul cortile (1957) è tra i grandi successi di Hitchcock nonché una delle opere più perfette della storia del cinema: una commedia che, inizialmente, si muove in una sorta di estremo realismo paracinematografico – “le finestre sul cortile” sono altrettanti film sulle “vite degli altri” che si mostrano ad un fotografo immobilizzato in una sedia a rotelle per un infortunio sul lavoro – che finisce per svelare un possibile crimine, con tanto di finale angosciante e pieno di tensione.

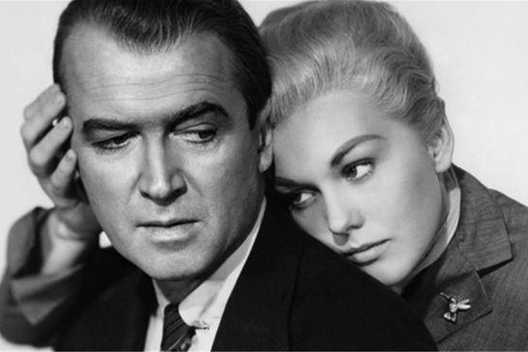

Invece, per tornare all’oggetto principale di questo scritto, La donna che visse due volte è di nuovo un film fantastico, o una sorta di delirio che prende le mosse da una vera e propria sindrome psichica del protagonista, Scottie, interpretato da uno degli attori preferiti di Hitchcock, James Stewart, già invalido in La finestra sul cortile. E forse anche il tentativo di Hitchcock di indirizzarlo verso una narrazione allucinata ma pur sempre basata sulla suspense, cioè su un meccanismo tradizionale del giallo o meglio del “noir”, sembra quasi una forzatura del clima onirico/delirante che si respira fin dalla prima sequenza, con l’inseguimento sui tetti e la tragedia che “invalida” Scottie.

Tornando alla trama, come ho già scritto, la prima parte del film, pur con i cambiamenti ambientali, non si allontana troppo dal romanzo se non nella sequenza del campanile. Invece, tutta la seconda parte, dopo la lunga parentesi del ricovero in ospedale e della lunga convalescenza di Scottie a casa dell’amica, è interamente riscritta dal regista e dai suoi sceneggiatori e, in parte, recupera anche il tentativo di ricostruire proprio l’Euridice che compariva già, secondo Krohn nella prima stesura di Anderson.

Difatti Scottie scopre casualmente che esiste un’altra donna che sembra assomigliare a Madaleine e, da quel momento, ha inizio così un altro film la cui conclusione è altrettanto tragica e quasi volutamente cercata dal protagonista maschile che, in tal modo, si libera dalla sua doppia ossessione: la vertigine e la necrofilia che fa capolino nel lungo corteggiamento e poi nella trasformazione di Judy – così si chiama la presunta sosia di Madeleine – nella “donna che visse due volte”. Una trasformazione ossessiva e quasi inverosimile, o meglio fortemente “perturbante”, per usare un termine freudiano.

Difatti Scottie scopre casualmente che esiste un’altra donna che sembra assomigliare a Madaleine e, da quel momento, ha inizio così un altro film la cui conclusione è altrettanto tragica e quasi volutamente cercata dal protagonista maschile che, in tal modo, si libera dalla sua doppia ossessione: la vertigine e la necrofilia che fa capolino nel lungo corteggiamento e poi nella trasformazione di Judy – così si chiama la presunta sosia di Madeleine – nella “donna che visse due volte”. Una trasformazione ossessiva e quasi inverosimile, o meglio fortemente “perturbante”, per usare un termine freudiano.

Per capire il progressivo successo del film tra la “cinefilia” contemporanea – di cui fanno probabilmente parte anche i critici che lo hanno eletto “miglior film” nel 2012 – è forse necessario abbandonare ogni ipotesi critica basata sulla verosimiglianza narrativa o drammaturgica, e come si è già detto, tecnico-linguistica, e imboccare una strada, per così dire, psicoanalitica e “corporea”, giusto per sintetizzare il senso di un volumetto, Teoria del film di Elsaesser e Hagener, che mi sono trovato a citare spesso negli ultimi anni.

Questa “teoria” ipotizza una sorta di partecipazione emotiva e mentale dello spettatore, basata appunto sull’empatia delle immagini in movimento con il nostro corpo e i suoi organi.

Accanto a questo libro, suggerisco un’altra guida, Lo schermo empatico, scritto da uno studioso di cinema, Michele Guerra, e da un neuropsichiatra, Vittorio Gallese, che sostengono – contro il parere di altri studiosi tra i quali il nostro Gianluigi Gessa – che il nostro cervello, attraverso i neuroni specchio, quando vediamo un film, finisce per simulare, durante la proiezione, la nostra partecipazione concreta – in veste di osservatori reali o di partecipanti alla storia come anonimi osservatori coinvolti emozionalmente da ciò che vedono – a ciò che avviene sullo schermo. Insomma, l’emozione del cinema è proprio l’illusione di essere dentro lo schermo con tutto il nostro corpo e non solo con gli occhi e le orecchie.

In tal modo tutto diventa verosimile, soprattutto nella seconda parte, quando Scottie si affanna a trasformare Judy in Madaleine, con una “cerimonia” progressiva di riesumazione di un corpo e la sua vivificazione tramite una sorta di ricostruzione quasi artificiale.

Necrofilia pura, cioè sostituzione o integrazione di una vertigine – che Rohmer indica nel filo che lega i titoli di testa (la spirale) e la musica seriale del grande Bernard Hermann, al ricciolo di Madaleine, poi ricostruito da Scottie nei capelli di Judy – con una ossessione certamente psicotica.

Legato ad un concetto un po’ più ampio della necrofilia è però un altro aspetto del film e dello stesso romanzo, almeno fino a quando l’ex agente raggirato si prende la sua vendetta, uccidendo il passato e tornando al presente.

Il nome Madaleine, presente non a caso anche nel romanzo francese, richiama inevitabilmente – anche per chi non ha letto la Recherche proustiana – un oggetto, una persona, un profumo, un luogo (concordante con “il posto delle fragole” dell’omonimo film di Bergman), o, filologicamente, seguendo alla lettera il narratore/protagonista del romanzo proustiano, un dolce e una tazza di infuso di tiglio.

Il nome Madaleine, presente non a caso anche nel romanzo francese, richiama inevitabilmente – anche per chi non ha letto la Recherche proustiana – un oggetto, una persona, un profumo, un luogo (concordante con “il posto delle fragole” dell’omonimo film di Bergman), o, filologicamente, seguendo alla lettera il narratore/protagonista del romanzo proustiano, un dolce e una tazza di infuso di tiglio.

Qualunque sia l’“interruttore” mentale, attraverso questo meccanismo cerebrale inconscio – che con un termine ambiguo Proust chiama “le intermittenze del cuore” e che, meno poeticamente, è semplicemente una memoria involontaria – si viene catapultati in un passato nostalgico o anche doloroso che ritorna ossessivamente ma anche piacevolmente.

Ora, benché finga – questo almeno ci dicono il romanzo di Boileau e Nareejac e il film – Madaleine passa il suo tempo, quando non tenta il suicidio, sapendo che Scottie la salverà, tra un cimitero dov’è sepolta la sua bisnonna materna, di cui si crede la reincarnazione, e una sala del museo, ipnotizzata di fronte ad un quadro che ritrae l’antenata, effettivamente rassomigliante e con la stessa pettinatura, ricciolo incluso. Infine, oltre ad avere una stanza riservata in un albergo storico che un tempo era la dimora della sua famiglia, i Valdes, suoi antenati spagnoli, si reca spesso in una convento, anche esso spagnolo, fuori dalla città per cercare di “sentire” l’atmosfera del passato. È qui che attirerà Scottie e fingerà il suo suicidio.

Gilles Deleuze definirà questa caratteristica memoriale involontaria, un “cristallo di tempo” le cui sfaccettature sono appunto dei viaggi tra presente e passato: una caratteristica specifica del cinema d’autore contemporaneo, secondo il filosofo francese che ha, in parte, sostituito il cinema-movimento, analizzato nel primo volume del suo dittico dedicato alla storia o meglio ai film che compongono la storia del cinema.

Il “cinema-tempo” è il segno specifico, citiamo secondo memoria, di autori come Visconti, Fellini, Bergman e tantissimi altri nei cui film, appunto, il racconto procede per associazioni mentali che si materializzano come facce di un cristallo che riflette il passato.

Così nella seconda parte, quando Scottie progressivamente vuole ritrovare “il tempo perduto” finisce non già per affidarsi ad una sorta di illusione ma piuttosto “spacca” la faccia del cristallo che rivela il passato e cerca di ricreare l’immagine di una morta. E qui interviene un altro meccanismo proustiano che ci racconta una sorta di paura dell’universo femminile che, nella prima parte, è rappresentato dall’assoluta indifferenza del detective, scioccato dalla morte del collega, per l’amica che lo aiuta e lo vorrebbe anche amare. Una circostanza che si ripeterà, dopo che Scottie finirà in un ospedale psichiatrico.

Eros e thanatos si sono invece congiunti nell’incontro fatale con la prima Madaleine. Ma questo incontro, che si conclude con la sequenza del campanile, non ha cancellato completamente la sua sindrome freudiana: la vertigine iniziale, presente anche come incubo, è il sintomo della sua impotenza. Il non riuscire a salire le scale del campanile impedisce lo svelamento dell’intrigo e il possesso della donna amata.

Eros e thanatos si sono invece congiunti nell’incontro fatale con la prima Madaleine. Ma questo incontro, che si conclude con la sequenza del campanile, non ha cancellato completamente la sua sindrome freudiana: la vertigine iniziale, presente anche come incubo, è il sintomo della sua impotenza. Il non riuscire a salire le scale del campanile impedisce lo svelamento dell’intrigo e il possesso della donna amata.

Scottie ritroverà l’amore solo quando Judy accetterà di essere una sorta di feticcio animato ma guidato rigorosamente da colui che crede di aver ritrovato il suo amore. La successiva svolta nella suspense e nella chiusa finale e improvvisa, ci impedisce di vedere la logica conclusione dell’ossessione che è, appunto, la stessa del quinto romanzo della Recherche, La prigioniera.

Difatti il Narratore/protagonista di quel romanzo quasi sequestra Albertine nelle stanze della sua casa ma, gelosissimo del suo passato e del suo presente, non riesce a possederla se non quando lei è addormentata, cioè in una sorta di morte provvisoria, che le impedisce di far del male al suo compagno.

C’è un film del 2002, La Captive, diretto da Chantal Akerman, liberamente ispirato proprio al quinto volume della Recherche che racconta la vicenda amorosa del romanzo come una sorta di ragnatela nella quale sono avvolti sia la “prigioniera” Albertine che il suo carceriere.

Il film è ambientato ai nostri giorni, ma Simon, replicando la figura del Narratore di La prigioniera, è un ragazzo poco più che ventenne che veste, agisce e parla come un “sopravvissuto” dell’epoca proustiana, cioè un messaggero del passato.

Tutto ciò che lo circonda è “tempo perduto”: i libri e la scrittura (sta scrivendo un saggio su Racine, ma la pagina del quaderno è sempre bianca); la casa labirintica in cui vive o, per certi versi vegeta, debordante di arredamenti fine secolo; la Rolls Royce con autista che lo scorrazza in giro per Parigi sulla tracce dell’amata. Ariane, al contrario, ovvero l’Albertine di Proust, è invece una tipica ragazza dei nostri tempi. Piuttosto comune, apparentemente timida, ma mentalmente libera, la si potrebbe accostare alle figure femminili dell’ultimo cinema di Rohmer.

La sua prigionia volontaria è dunque illogica, fuori dal tempo. Il vero mistero del film, per un non “adepto” proustiano, sta proprio in questa abisso relazionale che contrappone la normalità di Ariane alla patologia di Simon.

Oltretutto, l’unica scena erotica del film, anticipata dalla frase rituale di Ariane: «Vuoi che venga da te?»,“leit-motiv” di un automa (tale è Ariane in presenza del suo carceriere) è il simbolo di quel dualismo “unione/separazione” che pervade il loro rapporto. L’amplesso consumato da Simon è così una sorta di masturbazione sul corpo inerte di Ariane.

Oltretutto, l’unica scena erotica del film, anticipata dalla frase rituale di Ariane: «Vuoi che venga da te?»,“leit-motiv” di un automa (tale è Ariane in presenza del suo carceriere) è il simbolo di quel dualismo “unione/separazione” che pervade il loro rapporto. L’amplesso consumato da Simon è così una sorta di masturbazione sul corpo inerte di Ariane.

Due studiosi,Carlo Chatrian e Peter Kravanja, in due saggi distinti, ricorrono appunto a Hitchcock per spiegare sia l’atmosfera da film “noir”, sia l’ossessione del possesso. Ed entrambi identificano facilmente il film di Hitchcock che potrebbe avere ispirato la Akerman: La donna che visse due volte.

Addirittura, Kravanja legge la sequenza della sala delle sculture presente in La captive come una replica/citazione della celebre visita di James Stewart/Scottie al museo dove Madeleine/Kim Novak contempla il quadro di una sua presunta antenata.

E poiché, anche nella Recherche, la verità la si saprà solamente attraverso le indagini retrospettive del romanzo successivo, Albertine scomparsa, il film aumenta notevolmente l’ambiguità della scena, aggiungendola alla lista dei misteri che si potremmo chiamare appunto hitchocockiani.

Così è proprio Simon ad “uccidere” involontariamente Ariane, ma in una maniera molto più diretta di quanto non accadesse nel romanzo.

Alla fine, Simon è, come Scottie, il protagonista di una tragedia vissuta in prima persona. Non sfugge alle proprie responsabilità di uomo e di personaggio attraverso la scrittura, ma è condannato a rivivere la medesima scena tragica per sempre. Non a caso, prima della morte per annegamento di Ariane, una delle principali suggestioni visive proustiane – il mare della Normandia, la placidità impressionista delle barche o delle onde – si muta rapidamente in visioni oscure, espressioniste: preannunci di morte.

Dunque, come ho già accennato precedentemente, ad aver fatto eleggere il film di Hitchcock come capolavoro del decennio, non è stata l’analisi testuale, semiologica, strutturalista, o semplicemente filmica, come era accaduto nei cinque decenni di regno indiscusso di Welles e del suo Quarto Potere, che appunto aveva reinventato la narrazione e l’inquadratura filmica.

Con la vittoria di La donna che visse due volte entra in campo una sorta di accreditamento non necessariamente basato sull’analisi specifica del “techné”, ma piuttosto sull’effetto prevalentemente ottico delle disavventure di Scottie/James Stewart.

Non è un caso che anche Elsaesser e Hagener, nel volumetto che ho citato all’inizio di questo scritto, citino più volte il film di Hitchcock come esempio di effetto corporale – questa è una mia espressione – che trascina lo spettatore dentro lo schermo.

Le citazioni hanno inizio con la cesura filmica provocata dalle “soglie”, ovvero dello sguardo di Scottie verso Madaleine o Judy, sempre ostacolato da porte o da altri impedimenti che impediscono di conoscere la verità; quindi con la messa in discussione del termine “feticcio” – usato dalla critica femminista al film per indicare la prevalenza maschile nel definire l’oggetto donna – vero e proprio riferimento magico e spirituale, il cui possesso è una sorta di porta d’ingresso verso un mondo invisibile; e ancora con la tematica dello sguardo che, anche senza impedimenti di porte o altri ostacoli, è piuttosto un invito allo spettatore perché si appropri di quella visione facendola sua.

Le citazioni hanno inizio con la cesura filmica provocata dalle “soglie”, ovvero dello sguardo di Scottie verso Madaleine o Judy, sempre ostacolato da porte o da altri impedimenti che impediscono di conoscere la verità; quindi con la messa in discussione del termine “feticcio” – usato dalla critica femminista al film per indicare la prevalenza maschile nel definire l’oggetto donna – vero e proprio riferimento magico e spirituale, il cui possesso è una sorta di porta d’ingresso verso un mondo invisibile; e ancora con la tematica dello sguardo che, anche senza impedimenti di porte o altri ostacoli, è piuttosto un invito allo spettatore perché si appropri di quella visione facendola sua.

Infine, recuperando il già citato concetto del “cristallo di tempo” per mettere in relazione Madaleine e il suo adoratore con la Recherche proustiana.

Madaleine è appunto una donna che non solo è vissuta due volte, quasi testualmente, almeno nella finzione, ma che, per Scottie ha viaggiato nel tempo storico, identificandosi con l’antenata.

Se il segno simbolico della discesa agli inferi di Scottie è la spirale, quello di Madaleine non è il ricciolo che ossessiona il suo adoratore ma proprio il suo peregrinare, nella prima parte, tra dimore nobiliari, cimiteri, conventi e musei.

A questo punto ci si può chiedere non solo se ci sono (o ci sono stati) abbastanza spettatori che, superficialmente, si sono fatti trascinare nella vertigine del tempo e della psiche dei due protagonisti, ma se queste considerazioni sono sufficienti a giudicare il film come il migliore – questo è la definizione che unifica i concetti estetici e tecnico-linguistici – della storia del cinema.

Non ho risposte ma mi fa piacere leggere nei siti Internet, da almeno dieci anni a questa parte, opinioni diverse e magari lontane anni luce dai giudizi della critica, ma sempre motivate. Forse la critica è un esercizio che funziona ancora ma senza più autoritarismi intellettuali. Sono solo opinioni motivate da lungo esercizio di visioni, studi (non solo di cinema, evidentemente), scritture, confronti con il pubblico, generico o specifico, ovvero studenti e insegnanti. Ma sempre e solo opinioni.

16 dicembre 2019