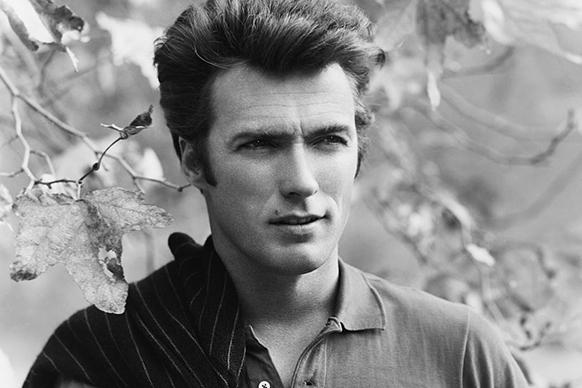

Clint Eastwood, ultimo personaggio della grande Hollywood postbellica

Attore e regista non imitabile. Settant’anni di cinema tra classicità e popolarità di “genere”, tra interpretazioni archetipiche e grande autorialità. Memorie d'oltrecinema. La cineteca di Gianni Olla

Auguri, in ritardo, a Clint Eastwood per i suoi novant’anni (31 maggio) ma soprattutto per la longevità non puramente biologica: il suo ultimo film come regista, Richard Jewell, è stato girato nel 2019 e in Italia è apparso all’inizio di quest’anno. L’anno prima, Eastwood è il protagonista di un altro suo film, The Mule, piuttosto bello e emblematico della sua figura e del suo spirito anarchico e contestativo, in tutti i sensi che travalicano il “comune sentire” della terminologia politica europea.

Auguri, in ritardo, a Clint Eastwood per i suoi novant’anni (31 maggio) ma soprattutto per la longevità non puramente biologica: il suo ultimo film come regista, Richard Jewell, è stato girato nel 2019 e in Italia è apparso all’inizio di quest’anno. L’anno prima, Eastwood è il protagonista di un altro suo film, The Mule, piuttosto bello e emblematico della sua figura e del suo spirito anarchico e contestativo, in tutti i sensi che travalicano il “comune sentire” della terminologia politica europea.

Difatti l’attore e regista interpreta un coltivatore di fiori texano, talmente bravo e accurato da dover fallire di fronte alle produzioni di massa. Accanto al crollo commerciale, c’è poi quello familiare, abbastanza consueto per un solitario come lui – di nuovo inteso come personaggio che ci ha accompagnato per oltre sessant’anni – che pure tenta di rimediare come può durante il matrimonio della figlia.

Intanto, nello sviluppo del film, i suoi conti finanziari migliorano quando accetta di fare il “corriere” per un cartello della droga messicano. Insospettabile, data l’età e il suo profilo, nonché il suo furgoncino scassato, finisce per rimettere in piedi la sua azienda e la sua famiglia (magari troppo tardi), prima di finire in prigione.

Insomma solo la sua biografia, filmica e reale, come si è già scritto, poteva giustificare la scelta di interpretare un personaggio così contradditorio e ambiguo, tutto sommato simpatico anche nel suo essere un fuorilegge e, nella sua vita privata, un “fuori norma”.

Ovviamente, poiché Eastwood è totalmente leggibile e interpretabile all’interno del cinema statunitense e soprattutto hollywoodiano, il confronto va fatto dentro questo universo nel quale i cambiamenti di gusto del pubblico hanno sempre determinato l’ascesa e la caduta di attori e registi famosissimi, con poche eccezioni.

Una di queste eccezioni riguarda Woody Allen, 85 anni, newyorchese, tuttora un attore e regista altrettanto noto e attivo, sebbene appartenga ad un mondo filmico culturalmente all’opposto rispetto al collega californiano. La sua carriera, tra radio, teatro e cinema, dura da sessantaquattro anni e può vantare un successo di “nicchia” abbastanza stabile, anche considerando i tanti cambiamenti avvenuti nell’industria cinematografica e nel gusto del pubblico.

Allen, però, rappresenta una sorta di “intellettualità” ebraica, talvolta esplicita e persino critica se non comica e surreale, che, a partire dal dopoguerra ha fatto parte della cultura della costa est, soprattutto newyorchese, mentre Eastwood è un californiano duro e puro.

Allen, però, rappresenta una sorta di “intellettualità” ebraica, talvolta esplicita e persino critica se non comica e surreale, che, a partire dal dopoguerra ha fatto parte della cultura della costa est, soprattutto newyorchese, mentre Eastwood è un californiano duro e puro.

L’unica cosa che gli accomuna è probabilmente la passione per il jazz: i due sono entrambi anche dei musicisti che talvolta si esibiscono in pubblico.

Un’altra eccezione, storica, riguarda George Cukor, faticosamente in sella fino al 1981 – era nato nel 1898 – quando girò un film piuttosto bello, Ricche e famose, per poi morire tre anni dopo. Anche Ford, morto a settantasette anni, riuscì dirigere e con buoni risultati fino a sei anni prima. E così Wilder, Altman, Hitchcock, Lumet, mentre un grande come Frank Capra, che morì ad oltre novant’anni, rimase inattivo per ben trent’anni. E così accadde a Elia Kazan, anch’egli sopravissuto per quasi trent’anni alle sue ultime grandiose pellicole, però commercialmente fallimentari: Il compromesso (1972), I visitatori (1975), Gli ultimi fuochi (1978).

Passando in Europa, l’esempio massimo di longevità artistica potrebbe essere Bergman, morto a ottantanove anni ma attivo fino a sei anni prima con un capolavoro assoluto, Sarabanda, che, come The Mule, è un film testamentario e mi scuso, considerando la mia assoluta venerazione per il regista svedese, se lo paragono a Eastwood, ma forse l’eliminazione delle barriere di genere farebbe molto bene alla conoscenza della storia del cinema.

Altro grande esempio europeo di longevità biografica e artistica è stato Alain Resnais, morto nel 2014 all’età di novantadue anni ma, nello stesso anno, regista di Aimer, boire e chanter, mai distribuito in Italia.

E ancora, Luis Buñuel morì ad ottantatre anni dopo aver diretto il suo ultimo e bellissimo film, Quel’oscuro oggetto del desiderio, sei anni prima, nel 1977.

Di contro si può opporre a queste lunghe durate, la disperazione di un Fellini, morto a 73 anni e inattivo e soprattutto quasi dimenticato dal pubblico dopo il fallimento commerciale di La voce della luna (1990) e di altri suoi film di fine carriera (Prova d’orchestra, La città delle donne, E la nave va, Ginger e Fred), anche questi fortemente testamentari, ma rubricati come minori.

Di contro si può opporre a queste lunghe durate, la disperazione di un Fellini, morto a 73 anni e inattivo e soprattutto quasi dimenticato dal pubblico dopo il fallimento commerciale di La voce della luna (1990) e di altri suoi film di fine carriera (Prova d’orchestra, La città delle donne, E la nave va, Ginger e Fred), anche questi fortemente testamentari, ma rubricati come minori.

Allo stesso modo, il collega/rivale Luchino Visconti chiuse la sua vita e la sua carriera a settant’anni per una malattia invalidante che lo aveva colpito dieci anni prima. Fece a tempo anche lui, però, a girare un film testamentario, molto bello ma non amato né dal pubblico né dalla critica: Gruppo di famiglia in un interno.

Ma la lunga durata artistica di Eastwood non può essere letta solo in senso biografico. Ovvero, nel corso di questi settant’anni di carriera ci sono stati diversi Eastwood, certamente unitari dal punto di vista biografico e forse caratteriale, ma non sempre unificabili sul piano artistico.

Possiamo quindi saltare a piè pari il suo primo periodo come attore o meglio come caratterista, iniziato nel 1955 con La vendetta del mostro e chiusa nel 1958 con un western, L’urlo di guerra degli apaches, dopo dodici titoli, tutti più o meno dimenticabili, probabilmente anche per Eastwood che, studioso di musica, ma lavoratore precario fin dalla prima giovinezza, colse al volo la possibilità di guadagnare dei soldi a Hollywood.

Fu in questi anonimi “bmovies” che lo pescò Sergio Leone. Nello stesso retrobottega di Hollywood, il regista italiano scovò un altro grande del western-spaghetti, Lee Van Cleef, la cui carriera fu più lunga e altrettanto onorata, prima del ritorno nell’anonimato hollywoodiano.

Con eccessiva disinvoltura, il regista italiano disse che l’attore – a cui dovette, in larga misura, la sua fama – aveva due sole espressioni: la prima con il cappello, la seconda senza. Potremmo aggiungere alla notazione di Leone la variante del sigaro in bocca, ma, di fatto, la sua fissità era immediatamente rilevabile come la caratteristica principale della sua recitazione.

Leone, però, dimenticava non solo che i suoi primi tre film, Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo, erano comunque basati su una fissità teatrale, forse derivante dal cinema giapponese, vista la derivazione del primo titolo da La sfida del samurai di Kurosawa.

Leone, però, dimenticava non solo che i suoi primi tre film, Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo, erano comunque basati su una fissità teatrale, forse derivante dal cinema giapponese, vista la derivazione del primo titolo da La sfida del samurai di Kurosawa.

Si sottraevano a questa rigidità scenica solo Gian Maria Volontè, “vilain” dei primi due titoli, e Eli Wallace, il “bruto”, entrambi interpreti di personaggi autenticamente picareschi che, dunque, avevano bisogno di un teatro più vasto e più gestuale.

Lo stesso Leone, quando girò C’era una volta il west, ebbe bisogno di attori diversi e più completi, come Henry Fonda o Jason Robard – quasi un caratterista che sembra rifare Eli Wallace – senza rinunciare alla maschera impassibile di un Charles Bronson.

Ma, per chiosare ulteriormente, e in senso critico, l’affermazione del regista italiano, occorre ricordare che nel cinema hollywoodiano classico non sono mai mancati i grandi attori il cui carisma recitativo si basava sulla fissità dell’espressione. Tanto per fare di nuovo qualche esempio, Henry Fonda, come sottolineava John Ford, recitava con lo sguardo di quei suoi occhi azzurri – anche nel film di Leone – e lo stesso Gary Cooper aveva delle posture “marmoree” e degli sguardi che riempivano lo schermo.

Persino Marlon Brando “riempiva” la scena con il suo fisico e, progressivamente, abbandonò anche i tic e le maniere dell’Actor’s Studio per esporsi semplicemente come “corpo” parlante, come avviene nella sequenza de Il Padrino (1971), in cui chiede al becchino Salvatore Bonasera di restituirgli il grande favore – non proprio legale – che gli aveva fatto all’inizio del film, ricomponendo il corpo massacrato del figlio prima che possa vederlo la madre.

Tornando a Eastwood, tornò negli USA dopo una partecipazione ad una commedia di De Sica, Una sera come le altre (1967), in cui esponeva di nuovo la sua corporeità e le sue poche espressioni, peraltro necessarie in un film che racconta la stanchezza e la noia di una coppia sposata.

A Hollywood affrontò il suo ennesimo e forse ultimo apprendistato, ovviamente da attore protagonista o, al minimo, da coprotagonista.

In questa terza fase della sua carriera lo ritroviamo, però, di nuovo come personaggio non troppo distante dal “biondo” – così lo chiamava il “bruto” Eli Wallace/Tuco – di Il buono, il brutto, il cattivo.

In questa terza fase della sua carriera lo ritroviamo, però, di nuovo come personaggio non troppo distante dal “biondo” – così lo chiamava il “bruto” Eli Wallace/Tuco – di Il buono, il brutto, il cattivo.

Fino a Il cavaliere pallido (1984), se si escludono Dove osano le aquile (1968), La ballata della città senza nome (1969), e I Guerrieri (1970) – il primo e il terzo bellici e il secondo un musical-western – e successivamente il drammatico sentimentale Breezy (1973), sua seconda regia con una partecipazione attoriale brevissima, nonché l’altro musical Honkytonk Man (1982), il resto dei suoi titoli, come semplice attore e progressivamente anche come regista, sono degli western o dei noir-polizieschi.

Inoltre i primi due film sono, in qualche modo, segnati dalla continuità con il periodo italiano ma anche il punto di partenza di una nuova mitologia, tutta interna alla storia e alla cultura popolare statunitense.

Il primo, Impiccalo più in alto (1971) racconta di un povero cow boy che si salva a stento dall’’impiccagione dopo essere stato bloccato con dei cavalli rubati, che però aveva acquistato senza conoscerne la provenienza. Viene salvato dallo sceriffo e, nominato suo aiutante, si occupa della cattura di coloro che l’hanno quasi ucciso. Scopre così che amministrare la giustizia è una cosa complicata, mentre i metodi spicci ai quali ricorre, dopo essere stato costretto dalle circostanze, ottengono risultati concreti ma anche troppi morti.

Il secondo, L’uomo dalla cravatta di cuoio (1972), anticipa la serie del giustiziere Callaghan: Eastwood è infatti un poliziotto che deve scortare un detenuto ricoverato in ospedale. Lo farà con il massimo scrupolo, fregandosene di ogni regola e contando solo sulla sua pistola.

Va detto che il primo film, prodotto dallo stesso Eastwood con la sua società Malpaso, è diretto da Ted Post mentre il secondo ha la firma nobile di Don Siegel, suo secondo padre cinematografico dopo Sergio Leone. Così scriverà il regista e attore nei titoli di coda di Gli spietati (1992).

Siegel sarà infatti il regista di ben cinque pellicole interpretate da Eastwood: tra questi il celebre La notte brava del soldato Jonathan (1971), rifatto recentemente da Sofia Coppola (L’inganno – 2017) senza più l’aspetto morboso e turbativo – inevitabilmente, dati i tempi – del primo titolo.

Ancora, è importante segnalare in questa fase della sua seconda carriera americana, due regie particolarmente riuscite: la prima, abbastanza anomala, è Assassinio sull’Eiger (1974), girato prevalentemente in Svizzera – ma anche nella Monument Valley fordiana – e basato su una vicenda spionistica tratta da un romanzo. Lo si potrebbe considerare un film che anticipa largamente la fase finale della sua carriera, durante la quale i generi filmici sono ormai “dispersi”, come nella maggior parte del cinema hollywoodiano.

Il secondo, Il texano dagli occhi di ghiaccio (1976), è forse il suo miglior western, a dispetto della fama di due titoli celeberrimi come Il cavaliere pallido (1985) e Gli spietati (1993).

Il secondo, Il texano dagli occhi di ghiaccio (1976), è forse il suo miglior western, a dispetto della fama di due titoli celeberrimi come Il cavaliere pallido (1985) e Gli spietati (1993).

Ambientato alla fine della guerra di secessione, il film racconta la lunga fuga di alcuni “disertori”, ricercati dai cercatori di taglie dell’esercito nordista, ormai vincitore. Accanto a loro, alcuni pellerossa, anch’essi ormai sconfitti, che cercano un rifugio sicuro.

Anche in questi due titoli Eastwood è l’interprete principale e va sottolineato che, nel secondo film citato, l’elogio dei perdenti – coloro che hanno rifiutato una guerra fratricida e i pellerossa senza più la loro terra – è già un primo segno di quel sentimento, nobile ed anarchico ad un tempo, che il regista/attore si porterà dietro fino alle ultime pellicole.

Ma, tornando al suo maestro Siegel, l’altro titolo celebre della coppia è Fuga da Alcatraz che, nel 1979, fece esplodere definitivamente, tra i giovani e i meno giovani spettatori della Mostra cinematografica veneziana, il culto di Eastwood. Fu appunto questa cinefilia giovanile, del tutto libera dalle prescrizioni della critica dominante e dall’Accademia, ad acclamarlo come attore e come personaggio ribelle e orgoglioso.

Due anni prima, anche al Festival del Nuovo cinema di Pesaro, frequentato dalla “cinefilia” giovanile ben prima della mostra veneziana, le nuove generazioni di spettatori e critici si accalcarono per vedere Eastwood in Una calibro 20 per lo specialista (1974), primo titolo da regista di Michael Cimino, già sceneggiatore di Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan (1973), ovvero uno dei film più celebri della serie poliziesca dell’attore.

Era evidente che rivalutare Clint Eastwood – considerato fino a qualche anno prima, una sorta di fascista – non aveva motivazioni destrorse ma riguardava, più semplicemente, una questione di gusto personale non intaccato da obblighi di schieramento politico e estetico. Lo stesso gusto – liberatorio! – che aveva decretato, negli stessi anni, il successo e il mito di Guerre Stellari (1977) di Lucas e de I predatori dell’Arca perduta (1981) di Spielberg.

A questo punto, pur senza mettere in secondo piano i film western di questa prima rinascita americana (al già citato Il texano dagli occhi di ghiaccio si può aggiungere Joe Kid, anch’esso piuttosto bello e meditativo al punto di voler contrastare i personaggi duri e puri della serie poliziesca dello stesso periodo), l’Eastwood più celebre è appunto l’interprete e, in qualche caso, il regista di quei film che un tempo furono in qualche modo accusati di essere dei sostenitori della violenza punitiva e “vendicativa”, assieme e accanto al famigerato Il giustiziere della notte (1974) di Michael Winner, che vide riemergere un attore quasi dimenticato come Charles Bronson.

Sull’argomento posso esibire una testimonianza autobiografica che riguarda quegli anni. Pur essendo stato un militante di estrema sinistra, non ho mai mescolato il mio discutibile “dover essere” politico al gusto di andare al cinema e vedere anche Bronson e Eastwood. E devo dire che i polizieschi di Eastwood o con Eastwood mi divertivano proprio per quell’esagerazione, al limite della caricatura, della violenza schermica.

Più tardi, dopo aver fatto il mio apprendistato di critico cinematografico al Cineforum cagliaritano – e ovviamente i film in programma, che spesso presentavo anche attraverso delle sintetiche schede, non erano certo quelli di Eastwood – ho avuto il mio battesimo del fuoco come critico quotidianista attraverso un film che, ancora oggi, giudico un capolavoro: Taxi Driver (1977), nonostante un tasso di violenza schermica non inferiore ai film di Eastwood e persino confrontabile con un altro capolavoro “famigerato”: Arancia meccanica (1971).

Più tardi, dopo aver fatto il mio apprendistato di critico cinematografico al Cineforum cagliaritano – e ovviamente i film in programma, che spesso presentavo anche attraverso delle sintetiche schede, non erano certo quelli di Eastwood – ho avuto il mio battesimo del fuoco come critico quotidianista attraverso un film che, ancora oggi, giudico un capolavoro: Taxi Driver (1977), nonostante un tasso di violenza schermica non inferiore ai film di Eastwood e persino confrontabile con un altro capolavoro “famigerato”: Arancia meccanica (1971).

Nel mio ricordo, che non è sempre lucido ma che tende a non considerare di grande valore quelle mie prime scritture, la recensione di Taxi Driver sembra ancora efficace, ma potrei sbagliarmi.

In discussione, però, non è il mio valore di principiante ma una nota di cronaca spicciola che riguarda proprio il senso politico del film.

Infatti, un amico, che seguiva i miei scritti, mi fece osservare che la mia esaltazione per il film di Martin Scorsese era esagerata e che, secondo lui, non c’era alcuna differenza tra il tasso di violenza, più o meno giustificata, di quel film e quello dei famigerati film con Charles Bronson o con Clint Eastwood. A grande distanza di tempo, riconosco che l’amico aveva ragione e che la differenza stava semplicemente, come per Arancia meccanica, nella qualità filmica.

Ho ripreso l’argomento nel mio ultimo libro, A morte i padri. Cinema e film negli anni della contestazione 1964-1976, e mi permetto, con molta immodestia, di sintetizzarne i contenuti.

Dunque, citandomi «… la poetica della violenza incrocia paradossalmente due personaggi che non possono essere compresi in nessun modo nel discorso della contestazione, o delle utopie palingenetiche di qualsiasi genere: il vecchio John Wayne e il giovane Clint Eastwood. In quegli stessi anni, infatti, il primo radicalizza, o piuttosto rende esplicita e incattivisce la violenza storica dei generi classici – soprattutto il western – esponendosi come rappresentante istituzionalizzato dei valori tradizionali americani in film come Il Grinta (1970), Chisum (1970), I cow-boys (1970), La stella di latta (1973), Torna il Grinta (1976), Il pistolero (1977).

Soprattutto due pellicole sono importanti per capire che, come si era già visto in Berretti verdi, Wayne entrava nel merito della rivolta generazionale e dell’ideologia americana. Nel primo titolo, La stella di latta, Wayne, sceriffo efficiente e padre distratto, finisce per scoprire che i due figli adolescenti, giusto per ribellarsi al genitore, si sono alleati con una banda di fuorilegge. Una trama perfetta per il Sessantotto che vuole “uccidere i padri” e che si somma a quella sorta di racconto di formazione, I cow boys, che ha per protagonisti altri adolescenti ingaggiati da un rude ma onesto proprietario di mandrie che deve portare le bestie ai mercati dell’est e non trova più lavoratori per questo faticoso mestiere, se non dei giovani scapestrati che “uccidono” i padri perché sono dei delinquenti e non dei rivoltosi.

Nel secondo titolo, Il pistolero, suo ultimo, bellissimo film girato dallo stesso Don Siegel caro a Eastwood, Wayne, vecchio sceriffo ormai minato dal cancro, compie la sua ultima missione: ripulire una città del west, ormai moderna e ricca, dai vecchi fuorilegge che si sono legalizzati come dei proto-gangster.

Nel secondo titolo, Il pistolero, suo ultimo, bellissimo film girato dallo stesso Don Siegel caro a Eastwood, Wayne, vecchio sceriffo ormai minato dal cancro, compie la sua ultima missione: ripulire una città del west, ormai moderna e ricca, dai vecchi fuorilegge che si sono legalizzati come dei proto-gangster.

Il messaggio è ovviamente chiarissimo, degno del suo maestro John Ford: c’e sempre da affrontare un ultimo nemico della pace.

Ed è sempre Wayne che si lascia tentare anche dal genere poliziesco con due opere (È una sporca faccenda tenente Parker e Ispettore Brannigan, la morte segue la tua ombra) che potrebbero essere in perfetta sintonia con il personaggio di “Dirty Harry” (Callaghan) di Clint Eastwood, artefice, come attore e poi come regista, di una nuova mitologia del cinema poliziesco e western, basata anch’essa su un’estensione estrema della violenza come condizione normale della società americana.

Questa società, in Wayne come in Eastwood, e inquinata da due categorie di cittadini opposti e egualmente colpevoli: i modernizzatori, spesso nascosti ai vertici della società, intoccabili e corrotti; e i giovani ribelli: gli hippies, i drogati e i terroristi evocati appunto in È una sporca faccenda tenente Parker, che li mette in scena entrambi.

Nei film di e/o con Eastwood, in ogni caso, la violenza sembra più mediata o forse solo più contraddittoria, almeno in senso sociologico. Difatti, in Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan di Ted Post, gli avversari di Dirty Harry sono dei colleghi che hanno organizzato delle “squadre delle morte” (come in Brasile, precisa il protagonista, sottolineando apertamente la differenza tra un paese democratico e legalista e una dittatura feroce) per liberarsi dalla “feccia” della società.

Invece in L’uomo nel mirino (1977), in cui la violenza scenica é spinta al massimo nella sparatoria del pre finale – e anche qui i cattivi sono degli insospettabili funzionari in combutta con i criminali – c’é una sequenza in cui il protagonista si batte brutalmente contro un gruppo di “hippies” motociclisti connotati piu o meno come dei pericolosi drogati e ladri.

Dunque, se vogliamo rimanere esclusivamente in ambito sociologico, che cosa differenzia la voglia di “fare pulizia” di Travis Bickley, il protagonista di Taxi Driver di Scorsese dal Charles Bronson di Il giustiziere della notte di Michael Winner (1974); dal cittadino Joe di Avildsen (La guerra privata del cittadino Joe) e persino dal buon puritano George G. Scott che, in Hardcore di Paul Schraeder (1979), cerca la propria figlia nei meandri infernali delle case di produzione cinematografiche che assoldano o corrompono le ragazze per utilizzarle come attrici nei film porno.

Al di la dei giudizi passati, che catalogavano la maggior parte di questi titoli come “destrorsi” o apertamente fascisti, bisogna dire che anche questo fenomeno è un’importante cartina di tornasole della crisi ideale che serpeggia tra le sequenze di una cinematografia che ha ormai cancellato un’idealità condivisa, ovvero un immaginario collettivo più o meno rappresentativo della nazione e indirizzato, nel racconto, alla ricomposizione catartica.»

Al di la dei giudizi passati, che catalogavano la maggior parte di questi titoli come “destrorsi” o apertamente fascisti, bisogna dire che anche questo fenomeno è un’importante cartina di tornasole della crisi ideale che serpeggia tra le sequenze di una cinematografia che ha ormai cancellato un’idealità condivisa, ovvero un immaginario collettivo più o meno rappresentativo della nazione e indirizzato, nel racconto, alla ricomposizione catartica.»

Questa parentesi quasi autobiografica si può chiudere con un riferimento “surreale” ad un recentissimo articolo pubblicato su “FilmTv” da Roberto Silvestri e Mariuccia Ciotta, i quali rivendicano il loro amore di vecchia data per il regista/attore e lo giustificano affermando che lo hanno sempre considerato un campione della sinistra, quasi estrema.

I due ineffabili critici aggiungono che le loro posizioni, che non esito a definire di una stupidità abissale e non certo per ragioni politiche ma più che altro culturali, storiche e geografiche – giudicare il cinema americano con gli strumenti politici netti dell’opinione pubblica europea, è infatti una vera sciocchezza – costarono loro le reprimende di quasi tutta la critica ed in particolare di quella schierata, appunto, a sinistra che cadde nel tranello, appunto, della lettura politica del suo cinema.

Di certo, se si vogliono conoscere le idee e la pratica politica di Eastwood è più semplice seguire le sue dichiarazioni, spesso contraddittorie (prima nixoniano poi contro, prima pro Obama poi contro, fino alla dichiarazione in favore di Trump, e mettendo in conto anche l’esperienza di sindaco repubblicano, pare molto popolare, di una città della California, e una costante nostalgia del periodo kennediano che si riscontra in almeno due titoli, Nel centro del mirino e Un mondo perfetto) ma sintetizzabili in una sola dichiarazione di appartenenza: “sono un libertario”.

A questo punto, saltando gli ultimi titoli dedicati a Callaghan e qualche deviazione, già citata, nel territorio musicale jazz e country, affronterei un film spartiacque: Il cavaliere pallido (1985), dove Eastwood è, di nuovo, prepotentemente, regista e attore protagonista.

A voler sintetizzare una sorta di riepilogo generale del personaggio, si tratta della terza “resurrezione” di un personaggio ad un tempo mitologico e “cristico” e mi si perdoni quest’ultima espressione al limite della blasfemia.

La prima resurrezione avveniva in Per un pugno di dollari, con quella corazza di ferro, nascosta sotto il poncho, che gli consentiva di avvicinare Ramon senza essere trapassato dal quel fucile che, sempre secondo il truce capo del clan americano, uccideva qualsiasi rivale che lo sfidava con una pistola.

Il richiamo esplicito a La sfida del samurai (1961) di Kurosawa si trasforma in una lunga agonia pre mortuaria. Curiosamente sarà proprio un becchino ad assistere il nostro eroe prima del ritorno “corazzato” e la resurrezione che spazza via dal villaggio il cattivissimo, interpretato da Gian Maria Volontè, e i suoi accoliti.

Il richiamo esplicito a La sfida del samurai (1961) di Kurosawa si trasforma in una lunga agonia pre mortuaria. Curiosamente sarà proprio un becchino ad assistere il nostro eroe prima del ritorno “corazzato” e la resurrezione che spazza via dal villaggio il cattivissimo, interpretato da Gian Maria Volontè, e i suoi accoliti.

Un’altra resurrezione, di nuovo con una scia di vendette, apre la serie filmica del ritorno a casa: Impiccalo più in alto.

Quindi, eccoci al film che Fabio Fulfaro recensisce sulla rivista Sentieri selvaggi, non molti anni fa, citando, in esergo, un celebre passo dell’Apocalisse di San Giovanni:“Quando l’Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: vieni. Ed ecco, mi apparve un cavallo pallido. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l’Inferno. Fu dato loro il potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra …”.

Il pallore (pale) del cavaliere che arriva in un villaggio di minatori, in una valle circondata da montagne innevate, potrebbe anche essere interpretato come “luminosità” divina se non fosse che la teologia puritana, spesso presente nei film western, esclude il culto delle immagini.

La sacralità è comunque un dato sempre presente negli western, quasi sempre simbolizzata dal bianco, come nel film che più assomiglia a questo di Eastwood, Il cavaliere della valle solitaria (1953) di George Stevens, dove Alan Ladd, cavaliere biancovestito di cui non si conosce il passato, affronta i neri “padroni” della valle che vogliono fare piazza pulita dei contadini e degli allevatori attaccati alle loro proprietà e alle loro case.

Le varianti di Il cavaliere pallido sono appunto di tipo religioso/cristico: l’uomo si fa chiamare “il predicatore”, non ha armi (o almeno è quello che appare, fino al duello finale) e, per chi ha avuto l’opportunità di vederlo con la schiena nuda – ovvero i poveri minatori che finisce per difendere dai soprusi del padrone della valle – esibisce ben sei cicatrici nella schiena, segni di uno scontro che avrebbe dovuto essere mortale. Così almeno pensano i suoi amici ma anche i suoi avversari, stupiti della sua “resurrezione”.

Occorre chiarire che questo film, entrato giustamente nella mitologia del regista/attore, sembra voler concludere un’epoca piuttosto che aprirla. E non a caso, quel tanto di picaresco che traspare nei suoi “duelli” con i cattivi rimanda, senza più gli eccessi violenti, al cinema di Sergio Leone.

Insomma, uno dei personaggi principali nei quali si è “incarnato” Eastwood sembra essere ritornato sulla terra per un addio ai suoi precedenti mondi “immaginari”, con qualche necessaria reminiscenza.

Potremmo definire, con qualche perplessità, il suo cinema successivo come “autoriale” facendo finta di non considerare “meritevoli” altri titoli che rimandano al passato. Ma, in effetti, quel termine, autore, oltre ad essere di per se ambiguo, mal si adatta ad un regista “artigiano” come Eastwood. Diciamo piuttosto che il regista sembra voler certificare, a partire dalla fine degli anni Ottanta, la nascita di un cinema di genere con ambizioni e impronte autoriali.

Il primo film che mette in pratica questa regola è anche uno dei suoi capolavori: Bird (1988), biografia del grande jazzista Charlie Parker, artista maledetto degli anni Cinquanta, genio dei be-bop, che morì alcolizzato e drogato a soli 34 anni.

Insomma Eastwood comincia a fare seriamente ciò che più gli piace, E se, da un lato, “scava” nelle glorie segrete della cultura americana, anche di colore, se ne frega di “offendere” altri mostri sacri di Hollywood. Difatti, il film successivo, Cacciatore bianco, cuore nero (1990), non è che la storia nascosta della lavorazione di La regina d’Africa (1951) di John Huston (interpreti Humphrey Bogart e Katherine Hepburn), funestata dalla morte di un portatore nero, travolto da un elefante che il regista aveva deciso di uccidere per festeggiare la fine del film.

Insomma Eastwood comincia a fare seriamente ciò che più gli piace, E se, da un lato, “scava” nelle glorie segrete della cultura americana, anche di colore, se ne frega di “offendere” altri mostri sacri di Hollywood. Difatti, il film successivo, Cacciatore bianco, cuore nero (1990), non è che la storia nascosta della lavorazione di La regina d’Africa (1951) di John Huston (interpreti Humphrey Bogart e Katherine Hepburn), funestata dalla morte di un portatore nero, travolto da un elefante che il regista aveva deciso di uccidere per festeggiare la fine del film.

Con il western Gli spietati (1992), che gli frutta uattrquattrquattro oscar, tra i quali miglior film e miglior regia – e sono i primi della sua carriera, oltretutto anomali, visto che sono rari gli western ad aver vinto l’Academy Award – il suo percorso sembra tornare indietro o almeno registrare una incongruità, dopo Il cavaliere pallido.

Ma forse, proprio la sacralità di quel film ci obbliga a considerarlo distante anni luce dal realismo estremo di Gli spietati che sembra, invece, voler rivendicare una sorta di rilettura storica, violenta e disincantata, del mito della frontiera.

Insomma, giusto per semplificare all’estremo, Il cavaliere pallido è Ford, Gli spietati Peckinpah, ovvero i due maggiori numi tutelari del cinema western: quello classico e quello “revisionista” che rivela la violenza e i soprusi della storia della civiltà.

E siamo ad un ennesima svolta. Nel 1993, si “presta” come attore e come personaggio al tedesco Wolfgang Petersen per un ennesimo film “noir”, Nel centro del mirino, in cui cede il ruolo più importante a John Malkovich, un ex agente segreto impazzito che vuole uccidere il presidente. Mai Eastwood avrebbe potuto interpretare un ruolo di quel genere!!.

E, appunto, nel film successivo, Un mondo perfetto (1994), tra i più belli e importanti della sua carriera, accentua la sua coscienza quasi revisionista.

Difatti Eastwood è un poliziotto “pentito” e disincantato che dà la caccia ad un giovane evaso di prigione. Un decennio prima lo aveva fatto mettere in carcere, ancora minorenne, per un reato di poco conto. Ma in carcere il ragazzo era diventato un vero criminale. Il poliziotto, in crisi di coscienza, vorrebbe salvarlo ma l’uomo, che ha preso in ostaggio un bambino – quasi per compensare la sua mancata paternità e per riscattare l’infelicità di un innocente, cresciuto da una madre “testimone di Geova” – ha lasciato troppe tracce di sangue durante la sua fuga.

Come Nel centro del mirino, anche questo film è il segno di un’epoca di rimpianti e di riflessioni che riguardano gli anni kennediani. Tutto il film si svolge infatti a Dallas, nel 1963, alla vigilia del tragico viaggio del presidente.

Ed ora una nuova confessione: trovo che il film successivo, I ponti di Madison County (1997) scartato dalla Mostra del cinema per “difetti artistici” (sic!!!!!), come del resto Gli spietati (altro sic!!!!!!), sia non solo il capolavoro di Eastwood ma anche una delle più straordinarie e malinconiche pellicole sentimentali di tutta la storia della cinema.

Ed ora una nuova confessione: trovo che il film successivo, I ponti di Madison County (1997) scartato dalla Mostra del cinema per “difetti artistici” (sic!!!!!), come del resto Gli spietati (altro sic!!!!!!), sia non solo il capolavoro di Eastwood ma anche una delle più straordinarie e malinconiche pellicole sentimentali di tutta la storia della cinema.

Racconta infatti quattro giorni d’amore clandestino tra un fotografo di National Geografic capitato in una cittadina dell’ovest e una casalinga, la cui famiglia – marito e due figli adolescenti – si è allontanata per partecipare ad una fiera del bestiame. Lei è una straordinaria Meryl Streep e lui, naturalmente, è un Clint già scolpito nel legno duro della mitologia, così come lo sono i vecchi ponti coperti che deve fotografare.

Il film è incorniciato dalla scoperta dei due figli ormai adulti, sposati e padri e madri a loro volta, che aprendo i cassetti segreti della mamma appena scomparsa, cominciano ad agitarsi quando leggono le prime pagine del diario nel quale la donna confessa la sua brevissima ma intensa storia d’amore.

La trovata del testamento rafforza l'idea di un’America rurale sempre uguale (nel bene e nel male) cara alla mitologia cinematografica. Ma, piuttosto che i "bollori e i sudori" trasgressivi di Tennessee Williams, qui sembrano esserci le descrizioni fordiane delle comunità isolate basate sul sacrificio, sulla nostalgia del "deserto" che deve diventare un giardino, sul vecchio cappotto che appartiene all'uomo amato ma non sposato (Sentieri selvaggi).

E d'altronde se Meryl Streep rappresenta un modello, culturalmente elevato (forse la sua origine italiana serve anche a questo), di ideologia della famiglia e della comunità, il suo antagonista è proprio il campione dichiarato (anche come modello cinematografico) della tendenza alternativa: il vagabondaggio come scelta di vita, il cittadino del mondo, il pioniere, l'uomo senza radici e chi più ne ha più ne metta.

Tratto da un romanzo degli stessi anni che è stato un best seller, il film mantiene quella struttura memoriale che mostra un proustianesimo applicato ai generi popolari e con successo e abilità. Tutti abbiamo perduto qualcosa e le lettere “ritrovate” mostrano l’attaccamento ad un ricordo unico, mentre il pre finale, con le due auto che si fermano sotto la pioggia battente, introducono una “suspense del cuore” e chiedono allo spettatore di “partecipare” emotivamente alle scelte dei due eroi di una brevissima felicità che non tornerà mai più.

Dopo questo titolo, la normalizzazione del suo cinema va avanti con altri film di genere piuttosto belli e interrogativi: Potere assoluto (1997) contrappone l’onestà paradossale di un celebre ladro di gioielli alla brutalità di un presidente che pensa di essere intoccabile, pur avendo ucciso la sua amante; Mezzanotte nel giardino del bene e del male (1997) è un ennesimo giallo/noir dove l’ambientazione sudista sovrasta la trama; Fino a prova contraria (1999) è incentrato su un controverso caso giudiziario che vede un nero condannato a morte senza prove; Space cows boys (2000) è una ironica sfida alla vecchiaia di tre vecchi astronauti; Debito di sangue (2002) è un vero giallo/noir che nasconde una sorta di confessione autobiografica: la stanchezza dell’eroe e i “debiti” esistenziali contratti con amici e amiche; Mistic river (2003) uno straordinario giallo esistenziale che racconta un mondo adolescenziale e poi adulto soffocato dal crimine e dal disadattamento; Milion dollar baby (2004), premiato con l’oscar, scarica una sorta di rabbia nei confronti di un’America furba, disonesta, tutt’altro che eroica persino nello sport – il pugilato – che manda a morire una giovane combattente senza paura.

Dopo questo titolo, la normalizzazione del suo cinema va avanti con altri film di genere piuttosto belli e interrogativi: Potere assoluto (1997) contrappone l’onestà paradossale di un celebre ladro di gioielli alla brutalità di un presidente che pensa di essere intoccabile, pur avendo ucciso la sua amante; Mezzanotte nel giardino del bene e del male (1997) è un ennesimo giallo/noir dove l’ambientazione sudista sovrasta la trama; Fino a prova contraria (1999) è incentrato su un controverso caso giudiziario che vede un nero condannato a morte senza prove; Space cows boys (2000) è una ironica sfida alla vecchiaia di tre vecchi astronauti; Debito di sangue (2002) è un vero giallo/noir che nasconde una sorta di confessione autobiografica: la stanchezza dell’eroe e i “debiti” esistenziali contratti con amici e amiche; Mistic river (2003) uno straordinario giallo esistenziale che racconta un mondo adolescenziale e poi adulto soffocato dal crimine e dal disadattamento; Milion dollar baby (2004), premiato con l’oscar, scarica una sorta di rabbia nei confronti di un’America furba, disonesta, tutt’altro che eroica persino nello sport – il pugilato – che manda a morire una giovane combattente senza paura.

E ancora il dittico Flags of our fathers (2006) e Letters from Iwo Jima (2006) rilegge gli episodi di eroismo bellico nel Pacifico – quelli americani e quelli giapponesi – riallacciandosi al realismo critico e “pietoso” dei grandi romanzi del dopoguerra: Da qui all’eternità e La sottile linea rossa di James Jones o anche Il nudo e il morto di Norman Mailer.

Poco amato dal pubblico è stato purtroppo Changeling (2008), nonostante gli interpreti, Angelina Jolie e John Malkovic, siano superlativi; soprattutto il secondo, un sacerdote protestante che incarna, di nuovo, lo spirito liberal che si oppone ai soprusi delle autorità.

Forse il rifiuto degli spettatori, anche in Italia, è dovuto proprio al tema: la violenza, quella del mondo o della cattiveria del mondo, che non può essere spiegata (che cosa c’è da spiegare nel fatto che alcuni individui rapiscono dei bambini per divertirsi a massacrarli?), ma che contagia o che permea anche le autorità. Di nuovo, dunque, un tema civilissimo affrontato senza pistole fumanti ma con un realismo tragico che probabilmente ha spaventato gli spettatori.

L’ultima fase della sua carriera prosegue con l’omaggio a Mandela di Invictus (2010) e quello, curiosamente, opposto, a Hoover in J. Edgar (2011), forse il film più debole e irrisolto dell’ultimo periodo.

Altre perplessità critiche sono sorte, con l’aggiunta di polemiche, per Hereafter (2010), ovvero l’aldilà o più esplicitamente il “dopo la morte”. Paradossalmente, un film, come scrive Morandini, sulla vita che prescinde dalle credenze ultraterrene dei personaggi e sui presunti poteri divinatori del personaggio di Matt Damon.

Dopotutto il regista statunitense la morte l’ha sempre rappresentata, fin da quando, liberatosi dal ricordo “carnevalesco” delle uccisioni a grappolo dei film di Sergio Leone, ha sostituito, nei suoi primi film hollywoodiani, il picaresco europeo con il puritanesimo nord americano, simbolizzato dalla Bibbia e dalla pistola, entrambi armi dei colonizzatori bianchi.

Dopotutto il regista statunitense la morte l’ha sempre rappresentata, fin da quando, liberatosi dal ricordo “carnevalesco” delle uccisioni a grappolo dei film di Sergio Leone, ha sostituito, nei suoi primi film hollywoodiani, il picaresco europeo con il puritanesimo nord americano, simbolizzato dalla Bibbia e dalla pistola, entrambi armi dei colonizzatori bianchi.

Da quella cultura e dalla coscienza del tempo che, inesorabile, scandisce i tempi della vita umana, è forse nato anche Hereafter che, rivisto recentemente, mostra una qualità filmica e una “pietas” che il sottoscritto, agnostico e “cristiano andato a male”, come diceva Orson Welles di Pasolini, ha trovato grandiosa e commovente e assai vicina ad uno dei capolavori di Cronemberg, La zona morta (1983), storia di un uomo che, dopo un incidente, “vede” il futuro delle persone che tocca.

È anche probabile che Eastwood abbia trovato il suo personaggio già bello e pronto nella sceneggiatura di Peter Morgan, e se ne sia appropriato credendo fino in fondo alla dannazione del paranormale, fino a farla coincidere con un altro mondo poetico-fantastico, quello dello scrittore Charles Dickens, vero nume tutelare di una storia quasi miracolistica.

Non a caso questa evocazione/rifiuto della morte ha la sua apoteosi in uno dei film più belli e “riconciliatori” di Eastwood, Gran Torino (2008), cartina di tornasole di un percorso unitario che dal giovane Callaghan con la sua 44 magnum, arriva al personaggio di Kowalski, inquadrato, fin dalle prime sequenze, mentre assiste al funerale dell’amatissima moglie e poi anch’esso, nel finale, dentro una bara, a segnare una sorta di opera testamentaria, alla maniera del Ford di L’uomo che uccise Liberty Valance.

Diversamente da Callaghan, però, che prima sparava e poi si presentava, l’anziano Kowalski, sicuramente di origine polacca (questo è un primo segno distintivo: nessun personaggio è uno “wasp”, ma tutti si sentono americani), ha lavorato quarant’anni alla Ford di Detroit. Ne ha ricavato un’auto da collezione (la Gran Torino del titolo) che ha montato lui stesso, e un disprezzo per chi non è dentro il sistema: i figli arricchiti e i nipoti disinvolti e fatui; gli immigrati cino-vietnamiti di etnia Hmong che circondano il suo quartiere residenziale, ormai abbandonato dai bianchi; le bande di neri e messicani che spadroneggiano nei dintorni. Eroe della guerra di Corea, si porta dietro il trauma di tante uccisioni inevitabili e di qualcuna volontaria, cioè incancellabile. Questa è la prima faglia caratteriale di un personaggio che potrebbe ricordare, inizialmente, la separazione assoluta del John Wayne di Sentieri selvaggi. Così, inevitabilmente, il dominio del “male”, quasi metafisico (questo è il tema sottotraccia dell’intera filmografia di Eastwood, una derivazione anch’essa classica, puritana, alla Hawthorne o alla Melville), viene stemperato da un’azione da giustiziere: scaccia, fucile in braccio, un gruppo di teppisti che minacciano un ragazzo Hmong, e viene esaltato come un eroe dalla comunità cino-vietnamita. Dopo quest’episodio, quasi involontario, la resistenza al bene di Kowalski dura pochissimo: diventa una sorta di padre putativo di due ragazzi Hmong, Thao e Sue (fratello e sorella) e istrada il timido Thao, che pure ha cercato di rubargli l’auto, in quello che pensa sia il destino di un uomo: diventare consapevole, obbediente alle regole sociali e solerte nelle decisioni, come un vero americano (anche se immigrato e con altre culture alle spalle) deve essere.

Tutta questa parte centrale procede lentamente tra i tanti “luoghi canonici”, spesso umoristici, del romanzo di formazione, che riguarda paradossalmente padri e figli. Anche Eastwood sembra infatti deciso a “ri-formarsi” nella sua identità profonda.

Questa parte del film la si potrebbe anche definire abbastanza manierata, piena di dialoghi da “finti duri” e magari razzisti, ondeggiante tra un salone di barbiere (italiano), bevute di birre, inviti a pranzo (Eastwood si scopre più affine ai “musi gialli” che ai propri parenti) e scontri con il giovane parroco cattolico che vorrebbe salvargli l’anima.

Ma è anche la parte più interessante del film, non solo per il suo “galleggiare” nell’attesa di un finale catartico che gli spettatori attendono fin dalle prime sequenze, ma perché è il vero scenario culturale che riporta il film alla profonda anima conservatrice degli Usa, ma anche, paradossalmente, a certi scrittori contemporanei come Philip Roth o Corman McCarthy, che attuano gli stessi procedimenti narrativi – certo più sofisticati, soprattutto in Roth – tracciando una mappa di tanti diversi americanismi, quello della comunità ebraica, o quello del profondo ovest, che sono già diventati una nuova mitografia.

Ma è anche la parte più interessante del film, non solo per il suo “galleggiare” nell’attesa di un finale catartico che gli spettatori attendono fin dalle prime sequenze, ma perché è il vero scenario culturale che riporta il film alla profonda anima conservatrice degli Usa, ma anche, paradossalmente, a certi scrittori contemporanei come Philip Roth o Corman McCarthy, che attuano gli stessi procedimenti narrativi – certo più sofisticati, soprattutto in Roth – tracciando una mappa di tanti diversi americanismi, quello della comunità ebraica, o quello del profondo ovest, che sono già diventati una nuova mitografia.

Alla fine la catarsi arriva, ma Kowalski si presenta all’appuntamento senza la 44 magnum di Callaghan: paga il debito personale con la sua coscienza inquieta, indica la strada di una nuova identità, basata sempre sulla “legge e l’ordine”, ma senza più le vecchie ideologie ottocentesche della frontiera.

Altri film successivi, anche belli e importanti come American sniper (2014), Sully (2016), e il penultimo e quasi provocatorio The Mule, aggiungono legna al fuoco di una filmografia ormai compiuta e imponente.

Domanda. Sono tutti dei capolavori o comunque rilevanti sul piano formale i film del regista Eastwood, interpretati o meno da lui, scritti o meno con la sua partecipazione attiva, anche se non “segnata” nei titoli di testa?

No di certo. Non lo sono neanche tutti i film dei maestri storicamente riconosciuti, hollywoodiani o europei o orientali, da Ford a Kurosawa, da Welles a Kubrick, da Fellini a Bergman, da Buñuel a Mizoguchi e Ozu. Figuriamoci se possiamo parlare e scrivere di una lista di capolavori interni ad un cinema seriale al quale Eastwood aderisce senza problemi, così come Ford si presentava dichiarando, con molta modestia: “Mi chiamo John Ford e faccio western!”.

Certo, si può includere tutto il suo cinema in un tentativo estremo, forse illusorio, di rifondazione mitologica (e anche qui siamo in piena classicità, anche ideologica: la falsa coscienza che permea ogni momento di crisi, da Roosevelt a Obama, passando per il Vietnam e la follia di Bush e di Trump), ma ciò che sorprende dell’intero percorso del regista, è la capacità di rifarsi a modelli, anche di forma e di stile, che non appartengono più, da tempo, al mondo dello spettacolo popolare.

Anti autore per scelta e per carattere, cultore di un genere in estinzione (le vecchie classificazioni definirebbe la maggior parte della sua ultima filmografia come “Americana”, cioè film sulla vita quotidiana della provincia: di nuovo, John Ford fu uno specialista), Eastwood è, insomma, l’ultimo rappresentante del grande romanzo cinematografico d’oltreoceano, nato con Griffith, legatissimo, anche se indirettamente, alla letteratura (da Dreiser a Norris fino ai grandi romanzieri del presente), cresciuto con i moltissimi apporti degli immigrati, divenuto adulto con i generi classici e poi svaporato progressivamente tra film “pop-corn” per gli adolescenti di tutto il mondo, e mega spettacoli d’autore.

Ho citato più volte le vere o presunte eredità fordiane di Eastwood che non vanno lette né come ascendenze poetiche né ideali. E ciò perché il tempo del cinema fordiano, a cui si potrebbe rifare anche uno Spielberg e sempre con la riserva espressa nelle righe precedenti, si conclude negli anni Sessanta e non sfiora minimamente i grandi cambiamenti ai quali si adatta Eastwood, fin dal suo ritorno negli Usa.

Ho citato più volte le vere o presunte eredità fordiane di Eastwood che non vanno lette né come ascendenze poetiche né ideali. E ciò perché il tempo del cinema fordiano, a cui si potrebbe rifare anche uno Spielberg e sempre con la riserva espressa nelle righe precedenti, si conclude negli anni Sessanta e non sfiora minimamente i grandi cambiamenti ai quali si adatta Eastwood, fin dal suo ritorno negli Usa.

Si può dire piuttosto che Eastwood si accosta a Ford, consapevolmente o meno, attraverso una progressiva coscienza che l’essere un regista americano di lungo corso significa inevitabilmente proporre una visione del mondo, ovvero una propria idea dell’America che potrebbe essere anche quella che ho riassunto, nelle righe precedenti tratte immodestamente dal mio libro sulla contestazione e il cinema.

D’altro canto, sia che si esamini il cinema “puro” di Griffith, anche nel suo razzismo, sia che l’oggetto dell’analisi siano i grandi autori europei come i tedeschi Lubitsch, Wilder, Murnau, Lang, o l’italiano Frank Capra o ancora l’altro grande italiano Scorsese, anche lì sta un’America riletta criticamente.

Quel tratto di Eastwood, personaggio più che attore e regista, entra dunque con forza, a partire dagli anni Sessanta, in un immaginario disincantato, dove il puritanesimo si sostituisce progressivamente e quasi con rabbia alle culture “altre”, religiose o meno, che comunque avevano anch’esse forgiato gli Stati Uniti d’America.

Anche in Ford, infatti, ci sono i duelli e le vendette e le crudeltà verso i pellerossa, ma basta un film archetipico – e per di più basato su una mitologia stratificata come quella dello sceriffo Wyatt Earp – come Sfida infernale (1947) per introdurre un tratto di “pietas” in una storia di vendette.

Il sottotesto del film è infatti, come spesso accade negli western, la nascita di una civiltà colonizzatrice e, purtroppo, dolorosamente, sterminatrice dei pellerossa. È dunque oltre che uno sceriffo, una città ha bisogno di una chiesa, sicuramente protestante. Ma, in maniera picaresca, proprio il sacerdote organizza un ballo pubblico nello spazio in cui dovrà sorgere l’edificio pubblico e giustifica la scelta ludico-comunitaria con la frase: “ho letto la bibbia da cima a fondo e non trovato niente contro la musica e il ballo”. E così dà il via, con il suo violino, all’orchestra che accompagnerà le danze.

Proibizioni e atti di “pietas” sono ancora più segnati in un film ormai leggendario, Sentieri selvaggi, in cui le soglie non oltrepassabili da Ethan/John Wayne, odiatore di indiani, sono esplicite, sia all’inizio che alla fine, quando la porta della fattoria nella quale ha fatto ritorno, dopo aver ritrovato la nipote rapita dagli indiani, si chiude lasciandolo fuori dalla comunità.

Proibizioni e atti di “pietas” sono ancora più segnati in un film ormai leggendario, Sentieri selvaggi, in cui le soglie non oltrepassabili da Ethan/John Wayne, odiatore di indiani, sono esplicite, sia all’inizio che alla fine, quando la porta della fattoria nella quale ha fatto ritorno, dopo aver ritrovato la nipote rapita dagli indiani, si chiude lasciandolo fuori dalla comunità.

In Eastwood questo percorso di ritrovamento della “pietas” che elimina gli eccessi del puritanesimo si attua appunto in Gran Torino, con il suo ultimo gesto sacrificale che cancella l’odio razziale.

E, concludendo, proprio perché la sua filmografia è un concentrato di straordinari paradossi, persino la biografia di un vero eroe americano dei nostri tempi, American Sniper (2014) finisce per essere un film tristissimo e umanissimo, così come Sully, dove Tom Hanks interpreta un pilota aereo che salva i suoi passeggeri e viene giudicato da un tribunale per non aver fatto il suo dovere.

Siamo dunque, anche con gli ultimi film (il debolissimo Attacco al treno del 2018; il grande The Mule di cui abbiamo già parlato e l’ultimo, Richard Jewell, ennesimo eroe americano dei nostri tempi) all’interno di una interpretazione non dell’astrazione con la quale si definisce l’America o gli Stati Uniti d’America ma degli americani che si battono per avere un mondo migliore, con molte illusioni, con altrettante ipocrisie, ma sempre con una idealità eroica che trascende la politica. Insomma ci piacerebbe che il mondo reale assomigliasse agli scenari hollywoodiani e a quelli, fuori tempo, di Eastwood.

29 giugno 2020