"Il Bambino con il Pigiama a Righe" di Mark Herman /2

di Alessandro Matta

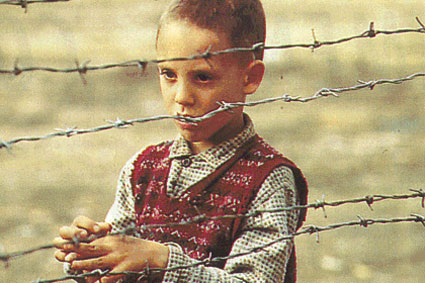

In questa seconda puntata sul film “IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE”, in uscita il 19 dicembre, faremo un viaggio nel rapporto tra il cinema e lo sterminio dei bambini dalla Shoah fino ad oggi.

In questa seconda puntata sul film “IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE”, in uscita il 19 dicembre, faremo un viaggio nel rapporto tra il cinema e lo sterminio dei bambini dalla Shoah fino ad oggi. Generalmente quando si tratta una tematica come quella della Shoah viene da porsi una domanda: può una tematica come questa essere portata sullo schermo ed essere cinematograficamente trasposta in un film, visto anche da un pubblico composto da bambini? Come raccontare il delitto della Shoah a un bambino attraverso il film?

Elie Diesel, testimone della Shoah, ha scritto: rappresentare la Shoah in una qualunque forma artistica ( cinema compreso) è impossibile, in quanto ciò che ne uscirà sarà comunque una rappresentazione effimera della realtà dello sterminio non conforme a ciò che accadde. Il problema si traduce alla millesima potenza se la tematica viene trasposta in un film drammatico riservato a un pubblico maggiorenne (es: “Schindler s List” ), e ancor di più in una pellicola riservata a un pubblico composto da bambini. Come rappresentare la Shoah ai più piccoli ? I bambini, come scrisse Primo Levi in “Se questo è un uomo”, a Auschwitz erano solo “uccelli di passo” verso lo sterminio con il gas? Nella Shoah morirono oltre un milione e mezzo di bambini e giovani sotto i 18 anni, con la sola terrificante motivazione che , come i verbali della conferenza di Wansee del gennaio 1942 ( nella quale fu deciso lo sterminio degli ebrei), “ se questi bambini rimanessero in vita, costituirebbero un pericoloso germe per la ridiffusione della razza ebraica nel mondo”. E’ inutile non sottolineare che le vittime più piccole hanno avuto una macabra centralità nello sterminio, ed erano considerati da eliminare prima ancora dei loro stessi genitori.

I bambini nella Shoah nel campo cinematografico assumono una veste particolare, fatta di diversi titoli che in questi anni hanno cercato, non sempre con molta efficacia, di far vedere allo spettatore la Shoah con gli occhi innocenti dell’ infanzia. Primo film di questo genere è italiano. Si tratta di “ANDREMO IN CITTA'” di Nelo Risi del 1966 , tratto da un omonimo romanzo di Edith Bruck, scrittrice ebrea ungherese superstite di Auschwitz e moglie del regista, che collaborò alla stesura della sceneggiatura del film. La storia del film è delle piu' struggenti: Lenka (interpretata da una Geraldine Chaplin nel fiore della gioventù) è una ragazza ebrea che vive in Jugoslavia, nel 1942, con il fratellino cieco Miscia. Quando, dopo diverse peripezie, i due saranno deportati. Nel treno per Auschwitz , Lenka racconterà al fratellino, non vedente, una bugia, facendogli credere che sono in un incredibile viaggio verso la lontana capitale, dove Miscia si sottoporrà a un’operazione agli occhi e tornerà a vedere ogni cosa del meraviglioso mondo che li circonda. Da antologia, la scena finale, dove Lenka racconta al fratello il paesaggio, ovviamente immaginario, pacifico, dove tutto è allegro.

I bambini nella Shoah nel campo cinematografico assumono una veste particolare, fatta di diversi titoli che in questi anni hanno cercato, non sempre con molta efficacia, di far vedere allo spettatore la Shoah con gli occhi innocenti dell’ infanzia. Primo film di questo genere è italiano. Si tratta di “ANDREMO IN CITTA'” di Nelo Risi del 1966 , tratto da un omonimo romanzo di Edith Bruck, scrittrice ebrea ungherese superstite di Auschwitz e moglie del regista, che collaborò alla stesura della sceneggiatura del film. La storia del film è delle piu' struggenti: Lenka (interpretata da una Geraldine Chaplin nel fiore della gioventù) è una ragazza ebrea che vive in Jugoslavia, nel 1942, con il fratellino cieco Miscia. Quando, dopo diverse peripezie, i due saranno deportati. Nel treno per Auschwitz , Lenka racconterà al fratellino, non vedente, una bugia, facendogli credere che sono in un incredibile viaggio verso la lontana capitale, dove Miscia si sottoporrà a un’operazione agli occhi e tornerà a vedere ogni cosa del meraviglioso mondo che li circonda. Da antologia, la scena finale, dove Lenka racconta al fratello il paesaggio, ovviamente immaginario, pacifico, dove tutto è allegro.

Ci troviamo davanti al primo prodotto sulla Shoah sotto forma di “tragicommedia” o comunque dove son presenti dei bambini piccoli a cui dover nascondere la tragica realtà nella quale si è piombati, un tema a cui Benigni si ispirerà per il suo “LA VITA E' BELLA” del 1997, pluri premiato e conosciutissimo lavoro del comico toscano, dove ci troviamo in una situazione simile a quella del film di Risi. A nascondere al figlioletto la tragedia del lager è il padre Guido Orefice, che fa credere al figlio, vivace, che tutto il meccanismo del lager e delle deportazioni naziste sia in realtà un bellissimo gioco a punti con un premio finale a dir poco ambito. Qui, diversamente dal film di Risi, si cerca di superare ogni tabù sulo sterminio ed ecco che lo spettatore è condotto dentro il lager (il film di Risi si ferma al viaggio verso quella tremenda destinazione finale), dove si cerca di superare il tabù della rappresentazione delle camere a gas, mostrando lo zio del piccolo bimbo protagonista dirigersi verso “le finte docce” e mostrando poi la terribile immagine delle pile di vestiario abbandonate dai gassati nelle sale spogliatoio. Il risultato è dei migliori, schiere di bambini delle scuole elementari hanno appreso qualcosa della terribile realtà della Shoah partendo dal film di Benigni, che ha ottenuto schiere di consensi e premi, specialmente dalle comunità ebraiche americane, mentre le europee hanno reagito al film considerandolo un buon lavoro ma troppo “leggero” e non esente da visioni troppo edulcorate dello sterminio. Sulla scia del successo del film di Benigni, molti altri titoli hanno poi approfondito il tema.

Ci troviamo davanti al primo prodotto sulla Shoah sotto forma di “tragicommedia” o comunque dove son presenti dei bambini piccoli a cui dover nascondere la tragica realtà nella quale si è piombati, un tema a cui Benigni si ispirerà per il suo “LA VITA E' BELLA” del 1997, pluri premiato e conosciutissimo lavoro del comico toscano, dove ci troviamo in una situazione simile a quella del film di Risi. A nascondere al figlioletto la tragedia del lager è il padre Guido Orefice, che fa credere al figlio, vivace, che tutto il meccanismo del lager e delle deportazioni naziste sia in realtà un bellissimo gioco a punti con un premio finale a dir poco ambito. Qui, diversamente dal film di Risi, si cerca di superare ogni tabù sulo sterminio ed ecco che lo spettatore è condotto dentro il lager (il film di Risi si ferma al viaggio verso quella tremenda destinazione finale), dove si cerca di superare il tabù della rappresentazione delle camere a gas, mostrando lo zio del piccolo bimbo protagonista dirigersi verso “le finte docce” e mostrando poi la terribile immagine delle pile di vestiario abbandonate dai gassati nelle sale spogliatoio. Il risultato è dei migliori, schiere di bambini delle scuole elementari hanno appreso qualcosa della terribile realtà della Shoah partendo dal film di Benigni, che ha ottenuto schiere di consensi e premi, specialmente dalle comunità ebraiche americane, mentre le europee hanno reagito al film considerandolo un buon lavoro ma troppo “leggero” e non esente da visioni troppo edulcorate dello sterminio. Sulla scia del successo del film di Benigni, molti altri titoli hanno poi approfondito il tema.  Del 2001 è il bel film “CONCORRENZA SLEALE” di Ettore Scola. Il tema non è direttamente la Shoah ma un evento a essa precedente: le leggi razziali fasciste del 1938 da parte di Mussolini, che spianarono, in Italia, la strada per la tragedia successiva. In questo film, le leggi razziali sono viste attraverso gli occhi di due bambini: uno ebreo, l’altro cristiano, grandi amici e figli di due negozianti in perenne lotta tra loro. Le leggi razziali faranno si che la loro amicizia si consolidi in un aiuto verso il “diverso”, in quel momento fatto oggetto di scherno ed emarginato. Dell'anno precedente è il film “IL CIELO CADE” ancora oggi semisconosciuta pellicola dei fratelli Frazzi, sulla storia, questa volta vera, di Alfred Einstein, cugino del grande fisico Albert, della moglie e delle due bambine, assassinate dalle SS, in ritirata nella loro grande villa in Toscana, poche ore prima dell'arrivo delle truppe alleate di liberazione.

Del 2001 è il bel film “CONCORRENZA SLEALE” di Ettore Scola. Il tema non è direttamente la Shoah ma un evento a essa precedente: le leggi razziali fasciste del 1938 da parte di Mussolini, che spianarono, in Italia, la strada per la tragedia successiva. In questo film, le leggi razziali sono viste attraverso gli occhi di due bambini: uno ebreo, l’altro cristiano, grandi amici e figli di due negozianti in perenne lotta tra loro. Le leggi razziali faranno si che la loro amicizia si consolidi in un aiuto verso il “diverso”, in quel momento fatto oggetto di scherno ed emarginato. Dell'anno precedente è il film “IL CIELO CADE” ancora oggi semisconosciuta pellicola dei fratelli Frazzi, sulla storia, questa volta vera, di Alfred Einstein, cugino del grande fisico Albert, della moglie e delle due bambine, assassinate dalle SS, in ritirata nella loro grande villa in Toscana, poche ore prima dell'arrivo delle truppe alleate di liberazione. Il tutto è ripreso in tono schiettamente infantile (tutto ruota attorno ai giochi spensierati delle bambine coi figli dei contadini della zona) e talvolta in tono fiabesco (la splendida scena del tema scolastico sul sogno fatto da una delle bambine, che racconta di aver visto una figura sacra avvisare che “il cielo cade”, scena che da poi il titolo al film) fino al tragico finale, che lascia basito lo spettatore.

Il titolo cinematografico su Shoah e infanzia, ancora oggi più coinvolgente, è del 1993: “JONA CHE VISSE NELLA BALENA” di Roberto Faenza. Si tratta della storia, vera, di Jona Obersky, piccolo ebreo di Amsterdam di soli 5 anni, che dopo aver subito l’umiliazione delle leggi razziali naziste, viene deportato coi genitori prima nel campo di transito di Westerbork e da li nel campo di concentramento di Bergen Belsen , in quella parte del lager riservata agli “scambi” di prigionieri con prigionieri tedeschi in mano alleata. Nonostante non si trovino in un campo di sterminio, Jona vedrà lo stesso morire i suoi genitori, ma troverà la gioia di continuare a vivere. Una pellicola straordinaria e coinvolgente, dove le inquadrature sono riprese appositamente “ad altezza di bambino” per far apparire i nazisti enormi e terribili. Sullo stesso lavoro di “Jona” di Faenza è costruito ancora un film del 1998: “L ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI” di Soren Kragh Jakobsen, tratto dall’ omonimo libro di Uri Orlev, ambientato nel ghetto di Varsavia, dove sopravvive un bambino, rimasto solo nel ghetto , senza altri personaggi di contorno, a eccezione del padre deportato, di cui aspetta il ritorno, cercando di sopravvivere come Robinson Crusoe, suo eroe di avventure preferito .

Il titolo cinematografico su Shoah e infanzia, ancora oggi più coinvolgente, è del 1993: “JONA CHE VISSE NELLA BALENA” di Roberto Faenza. Si tratta della storia, vera, di Jona Obersky, piccolo ebreo di Amsterdam di soli 5 anni, che dopo aver subito l’umiliazione delle leggi razziali naziste, viene deportato coi genitori prima nel campo di transito di Westerbork e da li nel campo di concentramento di Bergen Belsen , in quella parte del lager riservata agli “scambi” di prigionieri con prigionieri tedeschi in mano alleata. Nonostante non si trovino in un campo di sterminio, Jona vedrà lo stesso morire i suoi genitori, ma troverà la gioia di continuare a vivere. Una pellicola straordinaria e coinvolgente, dove le inquadrature sono riprese appositamente “ad altezza di bambino” per far apparire i nazisti enormi e terribili. Sullo stesso lavoro di “Jona” di Faenza è costruito ancora un film del 1998: “L ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI” di Soren Kragh Jakobsen, tratto dall’ omonimo libro di Uri Orlev, ambientato nel ghetto di Varsavia, dove sopravvive un bambino, rimasto solo nel ghetto , senza altri personaggi di contorno, a eccezione del padre deportato, di cui aspetta il ritorno, cercando di sopravvivere come Robinson Crusoe, suo eroe di avventure preferito .