Il caso di Wanda Jakubowska

La rappresentazione “sovietizzata” del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nel cinema polacco del secondo dopoguerra.

La rappresentazione “sovietizzata” del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nel cinema polacco del secondo dopoguerra. Nella cinematografia della Shoah costituisce un periodo particolare quello che va dal secondo dopoguerra sino al periodo immediatamente successivo al processo contro il criminale nazista Adolf Eichmann (1945-1964).

Nel secondo dopoguerra la cinematografia, in particolare quella europea, brilla per un suo, quasi totale, silenzio nella produzione di pellicole inerenti la Shoah o l' universo concentrazionario in genere. Silenzio che può a prima vista risultare ancora più “voluto” da parte di registi e produttori cinematografici se si pensa che, in paesi come l'Italia, dalla fine degli anni '40 a quella degli anni '50, il cinema vede una produzione esorbitante di pellicole sul trascorso periodo nazista, fascista, sulla resistenza e sul dopoguerra “amaro”, vissuto dal popolo italiano ed europeo. Tra tutte queste pellicole nessuna, a eccezione de “L’ebreo errante” di Alessandrini (per molti versi interpretabile come film antisemita), tratta il tema della Shoah. Viene si, in alcune di esse, trattato seppure di striscio il tema dell' universo concentrazionario nazista (è il caso de “Il bandito” di Alberto Lattuada), ma non si parla nè di ebrei nè dello sterminio eugenetico di un intero popolo da parte dei nazisti, in quegli anni programmato. La situazione non è diversa nella cinematografia del resto d' Europa, dove sono pochissime le pellicole in cui si cita l’ universo concentrazionario nazista come “Retour a la vie” di Clouzot o “Die morder sind unter uns” di Wolfgang Staudte , e in quasi nessuna si parla di Shoah e di ebrei.

Nel secondo dopoguerra la cinematografia, in particolare quella europea, brilla per un suo, quasi totale, silenzio nella produzione di pellicole inerenti la Shoah o l' universo concentrazionario in genere. Silenzio che può a prima vista risultare ancora più “voluto” da parte di registi e produttori cinematografici se si pensa che, in paesi come l'Italia, dalla fine degli anni '40 a quella degli anni '50, il cinema vede una produzione esorbitante di pellicole sul trascorso periodo nazista, fascista, sulla resistenza e sul dopoguerra “amaro”, vissuto dal popolo italiano ed europeo. Tra tutte queste pellicole nessuna, a eccezione de “L’ebreo errante” di Alessandrini (per molti versi interpretabile come film antisemita), tratta il tema della Shoah. Viene si, in alcune di esse, trattato seppure di striscio il tema dell' universo concentrazionario nazista (è il caso de “Il bandito” di Alberto Lattuada), ma non si parla nè di ebrei nè dello sterminio eugenetico di un intero popolo da parte dei nazisti, in quegli anni programmato. La situazione non è diversa nella cinematografia del resto d' Europa, dove sono pochissime le pellicole in cui si cita l’ universo concentrazionario nazista come “Retour a la vie” di Clouzot o “Die morder sind unter uns” di Wolfgang Staudte , e in quasi nessuna si parla di Shoah e di ebrei.

Da ciò emerge che nella cinematografia europea del secondo dopoguerra spicca si un’ alta produzione di film di guerra, ma quasi nessuno cita la Shoah, spesso ridotta a una piccola parte della storia dell' intero universo concentrazionario nazista. Tuttavia, fra tutti i paesi dove il “silenzio” sulla storia dei campi nazisti, in favore di una cinematografia sulla guerra o sull'immediato dopoguerra è molto forte, spicca uno dove la produzione di film sui campi nazisti sin dal principio è fortissima. Si tratta della Polonia. E i motivi sono tanti. Non solo la Polonia è lo stato dove è letteralmente avvenuta la Shoah, e dove erano stati istituiti i campi della morte per ebrei di Chełmo, Bełżec, Sobibór, Treblinka e Birkenau. La Polonia è, inoltre, uno stato sovietico e la cinematografia dei paesi sovietici non guarda mai al guadagno reale delle pellicole cinematografiche, permettendo quindi la produzione di molte fiction di nicchia quali quelle sui campi di sterminio. Tuttavia deve essere chiaro che proprio la Polonia che produce le meno note e più rigorose ricostruzioni dei luoghi della Shoah, brilla per una visione “sovietica” della Shoah, mostrando in molti film la tragedia ebraica, spesso equiparandola a quella dei deportati politici polacchi nei lager. Crea così una visione "economicista" dell’universo concentrazionario che mette sullo stesso piano gli ebrei a tutti gli altri deportati nei campi nazisti, negando che la situazione degli ebrei fosse del tutto particolare, in quanto erano destinati senza eccezioni allo sterminio. E' il caso della regista polacca Wanda Jakubowska.

Da ciò emerge che nella cinematografia europea del secondo dopoguerra spicca si un’ alta produzione di film di guerra, ma quasi nessuno cita la Shoah, spesso ridotta a una piccola parte della storia dell' intero universo concentrazionario nazista. Tuttavia, fra tutti i paesi dove il “silenzio” sulla storia dei campi nazisti, in favore di una cinematografia sulla guerra o sull'immediato dopoguerra è molto forte, spicca uno dove la produzione di film sui campi nazisti sin dal principio è fortissima. Si tratta della Polonia. E i motivi sono tanti. Non solo la Polonia è lo stato dove è letteralmente avvenuta la Shoah, e dove erano stati istituiti i campi della morte per ebrei di Chełmo, Bełżec, Sobibór, Treblinka e Birkenau. La Polonia è, inoltre, uno stato sovietico e la cinematografia dei paesi sovietici non guarda mai al guadagno reale delle pellicole cinematografiche, permettendo quindi la produzione di molte fiction di nicchia quali quelle sui campi di sterminio. Tuttavia deve essere chiaro che proprio la Polonia che produce le meno note e più rigorose ricostruzioni dei luoghi della Shoah, brilla per una visione “sovietica” della Shoah, mostrando in molti film la tragedia ebraica, spesso equiparandola a quella dei deportati politici polacchi nei lager. Crea così una visione "economicista" dell’universo concentrazionario che mette sullo stesso piano gli ebrei a tutti gli altri deportati nei campi nazisti, negando che la situazione degli ebrei fosse del tutto particolare, in quanto erano destinati senza eccezioni allo sterminio. E' il caso della regista polacca Wanda Jakubowska.  Nata nel 1907, a Varsavia, ebrea, militante del partito comunista polacco e come tale deportata dal 1943 nei lager di Auschwitz prima e di Rawensbruk poi, fu regista di successo nel suo paese, diresse una trilogia sulla storia di Auschwitz, ancora oggi ritenuta dagli studiosi fondamentale, costituita dai film: “Ostatni etap” (l'ultima tappa) del 1946, “Koniec Naszego swiata” (la fine del nostro mondo) del 1964 e “Zaproszenie” (gli incontri) del 1988.

Nata nel 1907, a Varsavia, ebrea, militante del partito comunista polacco e come tale deportata dal 1943 nei lager di Auschwitz prima e di Rawensbruk poi, fu regista di successo nel suo paese, diresse una trilogia sulla storia di Auschwitz, ancora oggi ritenuta dagli studiosi fondamentale, costituita dai film: “Ostatni etap” (l'ultima tappa) del 1946, “Koniec Naszego swiata” (la fine del nostro mondo) del 1964 e “Zaproszenie” (gli incontri) del 1988. I primi due film della trilogia sono quelli che andrò a analizzare. “Ostatni etap” è in assoluto il primo film, realizzato in Polonia sulla Shoah e i campi nazisti, nonché una delle primissime pellicole apparse in Europa sul tema a nemmeno un anno dalla liberazione dal Nazismo.

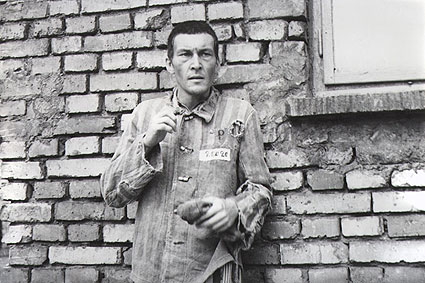

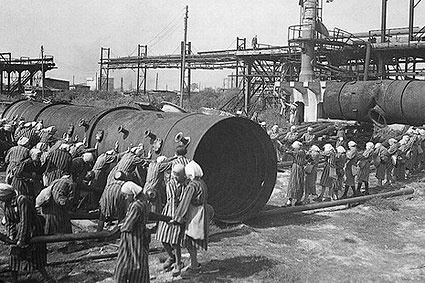

Si tratta di un vero capolavoro, girato interamente nel campo di Auschwitz appena liberato, ma soprattutto, la cosa più particolare è costituita dal fatto che la regista ha utilizzato, come comparse, nella parte delle deportate e dei deportati, dei superstiti appena liberati, con dei risultati perfetti. Questi ex deportati, comparse volontarie nel film della Jakubowska, sono ancora spaventati nei loro sguardi e nei loro movimenti, alla vista delle uniformi delle SS o dei Kapò del campo, e di conseguenza ogni scena ambientata nel lager è realistica.

Il film è diviso in due parti: la prima mostra il funzionamento di Birkenau, la seconda narra della resistenza delle prigioniere politiche, mostrando, tra l'altro nella parte finale, la vicenda realmente accaduta della partigiana polacco-belga di origini ebree Mala Zimetbau, fuggita dal lager nel 1944, ripresa dalle SS, condannata a morte per impiccagione ed autrice di un episodio eclatante rimasto nella storia del lager: riuscì a tagliarsi le vene prima di salire nel patibolo e schiaffeggiò una SS prima di venire uccisa pronunciando ai suoi aguzzini la frase “Morirete tutti da assassini”.

La seconda parte è quella sicuramente più ideologica, anche se in tutto il film si nota una visione di Auschwitz “sovietizzata” che porta lo spettatore a credere erroneamente che tutti i deportati di Auschwitz, ebrei o non ebrei, subissero selezioni iniziali e all'interno del lager, quindi lo sterminio.

La seconda parte è quella sicuramente più ideologica, anche se in tutto il film si nota una visione di Auschwitz “sovietizzata” che porta lo spettatore a credere erroneamente che tutti i deportati di Auschwitz, ebrei o non ebrei, subissero selezioni iniziali e all'interno del lager, quindi lo sterminio. Paradossalmente, anni dopo, quando nel 1964 la Jakubowska dirigerà il secondo capitolo di questa trilogia, “Koniec Naszego swiata”, si assisterà a un totale cambiamento di tendenza e al dare una visione più corretta della storia del lager di Auschwitz Birkenau allo spettatore. Il film narra questa volta col flash-back una storia al maschile (al contrario del precedente film che invece presentava una storia al femminile) la storia di Henryk, polacco che in visita nel lager di Auschwitz con due amici, rievoca la sua vicenda di deportato politico nel lager. Da notare come in questo film, diversamente dal precedente, i deportati politici polacchi subiscano delle percosse fisiche e delle torture e del lavoro forzato, ma non alcuna selezione iniziale. Nel film in questione, la selezione iniziale viene subita solo dai deportati ebrei (come realmente accadeva nel campo!). Non solo!

Il film è quasi una cronologia perfetta della storia di Auschwitz, mostrando anche la storia dello “Zigeunerlager” (campo per famiglie zingare) di Birkenau, liquidato in toto nel 1944, e anche la vicenda della rivolta dei SonderKommando (le squadre di deportati ebrei costrette alla liquidazione dei cadaveri nei Krematorium) e delle fotografie scattate da alcuni membri dei sonderkommando alle donne ebree appena giunte nel lager in procinto di entrare nelle camere a gas! Il tutto condito con una certa visione sovietizzata, specie quando si da ai soli deportati politici polacchi il merito dell'organizzazione della rivolta dei SonderKommando, ma è da parte della regista un grande passo in avanti rispetto alla precedente visione distorta del lager di Birkenau, data nella pellicola del 1946.

Il film è quasi una cronologia perfetta della storia di Auschwitz, mostrando anche la storia dello “Zigeunerlager” (campo per famiglie zingare) di Birkenau, liquidato in toto nel 1944, e anche la vicenda della rivolta dei SonderKommando (le squadre di deportati ebrei costrette alla liquidazione dei cadaveri nei Krematorium) e delle fotografie scattate da alcuni membri dei sonderkommando alle donne ebree appena giunte nel lager in procinto di entrare nelle camere a gas! Il tutto condito con una certa visione sovietizzata, specie quando si da ai soli deportati politici polacchi il merito dell'organizzazione della rivolta dei SonderKommando, ma è da parte della regista un grande passo in avanti rispetto alla precedente visione distorta del lager di Birkenau, data nella pellicola del 1946. Purtroppo, si deve sottolineare che mentre in paesi come la Germania o la Francia il pubblico può assistere in questi anni alla proiezione de "L’ultima tappa" in Italia queste opere sono ancora oggi sconosciute in quanto rimasti censurati.